Какой металл имеет самое маленькое сопротивление. Электрическое сопротивление проводника

Уде́льное электри́ческое сопротивле́ние , или просто удельное сопротивление вещества - физическая величина, характеризующая способность вещества препятствовать прохождению электрического тока .

Удельное сопротивление обозначается греческой буквой ρ . Величина, обратная удельному сопротивлению, называется удельной проводимостью (удельной электропроводностью). В отличие от электрического сопротивления , являющегося свойством проводника и зависящего от его материала, формы и размеров, удельное электрическое сопротивление является свойством только вещества .

Электрическое сопротивление однородного проводника с удельным сопротивлением ρ , длиной l и площадью поперечного сечения S может быть рассчитано по формуле R = ρ ⋅ l S {\displaystyle R={\frac {\rho \cdot l}{S}}} (при этом предполагается, что ни площадь, ни форма поперечного сечения не меняются вдоль проводника). Соответственно, для ρ выполняется ρ = R ⋅ S l . {\displaystyle \rho ={\frac {R\cdot S}{l}}.}

Из последней формулы следует: физический смысл удельного сопротивления вещества заключается в том, что оно представляет собой сопротивление изготовленного из этого вещества однородного проводника единичной длины и с единичной площадью поперечного сечения.

Энциклопедичный YouTube

-

1 / 5

Единица измерения удельного сопротивления в Международной системе единиц (СИ) - Ом · . Из соотношения ρ = R ⋅ S l {\displaystyle \rho ={\frac {R\cdot S}{l}}} следует, что единица измерения удельного сопротивления в системе СИ равна такому удельному сопротивлению вещества, при котором однородный проводник длиной 1 м с площадью поперечного сечения 1 м² , изготовленный из этого вещества, имеет сопротивление, равное 1 Ом . Соответственно, удельное сопротивление произвольного вещества, выраженное в единицах СИ, численно равно сопротивлению участка электрической цепи, выполненного из данного вещества, длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м² .

В технике также применяется устаревшая внесистемная единица Ом·мм²/м, равная 10 −6 от 1 Ом·м . Данная единица равна такому удельному сопротивлению вещества, при котором однородный проводник длиной 1 м с площадью поперечного сечения 1 мм² , изготовленный из этого вещества, имеет сопротивление, равное 1 Ом . Соответственно, удельное сопротивление какого-либо вещества, выраженное в этих единицах, численно равно сопротивлению участка электрической цепи, выполненного из данного вещества, длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм² .

Обобщение понятия удельного сопротивления

Удельное сопротивление можно определить также для неоднородного материала, свойства которого меняются от точки к точке. В этом случае оно является не константой, а скалярной функцией координат - коэффициентом, связывающим напряжённость электрического поля E → (r →) {\displaystyle {\vec {E}}({\vec {r}})} и плотность тока J → (r →) {\displaystyle {\vec {J}}({\vec {r}})} в данной точке r → {\displaystyle {\vec {r}}} . Указанная связь выражается законом Ома в дифференциальной форме :

E → (r →) = ρ (r →) J → (r →) . {\displaystyle {\vec {E}}({\vec {r}})=\rho ({\vec {r}}){\vec {J}}({\vec {r}}).}Эта формула справедлива для неоднородного, но изотропного вещества. Вещество может быть и анизотропно (большинство кристаллов, намагниченная плазма и т. д.), то есть его свойства могут зависеть от направления. В этом случае удельное сопротивление является зависящим от координат тензором второго ранга, содержащим девять компонент . В анизотропном веществе векторы плотности тока и напряжённости электрического поля в каждой данной точке вещества не сонаправлены; связь между ними выражается соотношением

E i (r →) = ∑ j = 1 3 ρ i j (r →) J j (r →) . {\displaystyle E_{i}({\vec {r}})=\sum _{j=1}^{3}\rho _{ij}({\vec {r}})J_{j}({\vec {r}}).}В анизотропном, но однородном веществе тензор ρ i j {\displaystyle \rho _{ij}} от координат не зависит.

Тензор ρ i j {\displaystyle \rho _{ij}} симметричен , то есть для любых i {\displaystyle i} и j {\displaystyle j} выполняется ρ i j = ρ j i {\displaystyle \rho _{ij}=\rho _{ji}} .

Как и для всякого симметричного тензора, для ρ i j {\displaystyle \rho _{ij}} можно выбрать ортогональную систему декартовых координат, в которых матрица ρ i j {\displaystyle \rho _{ij}} становится диагональной , то есть приобретает вид, при котором из девяти компонент ρ i j {\displaystyle \rho _{ij}} отличными от нуля являются лишь три: ρ 11 {\displaystyle \rho _{11}} , ρ 22 {\displaystyle \rho _{22}} и ρ 33 {\displaystyle \rho _{33}} . В этом случае, обозначив ρ i i {\displaystyle \rho _{ii}} как , вместо предыдущей формулы получаем более простую

E i = ρ i J i . {\displaystyle E_{i}=\rho _{i}J_{i}.}Величины ρ i {\displaystyle \rho _{i}} называют главными значениями тензора удельного сопротивления.

Связь с удельной проводимостью

В изотропных материалах связь между удельным сопротивлением ρ {\displaystyle \rho } и удельной проводимостью σ {\displaystyle \sigma } выражается равенством

ρ = 1 σ . {\displaystyle \rho ={\frac {1}{\sigma }}.}В случае анизотропных материалов связь между компонентами тензора удельного сопротивления ρ i j {\displaystyle \rho _{ij}} и тензора удельной проводимости имеет более сложный характер. Действительно, закон Ома в дифференциальной форме для анизотропных материалов имеет вид:

J i (r →) = ∑ j = 1 3 σ i j (r →) E j (r →) . {\displaystyle J_{i}({\vec {r}})=\sum _{j=1}^{3}\sigma _{ij}({\vec {r}})E_{j}({\vec {r}}).}Из этого равенства и приведённого ранее соотношения для E i (r →) {\displaystyle E_{i}({\vec {r}})} следует, что тензор удельного сопротивления является обратным тензору удельной проводимости. С учётом этого для компонент тензора удельного сопротивления выполняется:

ρ 11 = 1 det (σ) [ σ 22 σ 33 − σ 23 σ 32 ] , {\displaystyle \rho _{11}={\frac {1}{\det(\sigma)}}[\sigma _{22}\sigma _{33}-\sigma _{23}\sigma _{32}],} ρ 12 = 1 det (σ) [ σ 33 σ 12 − σ 13 σ 32 ] , {\displaystyle \rho _{12}={\frac {1}{\det(\sigma)}}[\sigma _{33}\sigma _{12}-\sigma _{13}\sigma _{32}],}где det (σ) {\displaystyle \det(\sigma)} - определитель матрицы , составленной из компонент тензора σ i j {\displaystyle \sigma _{ij}} . Остальные компоненты тензора удельного сопротивления получаются из приведённых уравнений в результате циклической перестановки индексов 1 , 2 и 3 .

Удельное электрическое сопротивление некоторых веществ

Металлические монокристаллы

В таблице приведены главные значения тензора удельного сопротивления монокристаллов при температуре 20 °C .

Кристалл ρ 1 =ρ 2 , 10 −8 Ом·м ρ 3 , 10 −8 Ом·м Олово 9,9 14,3 Висмут 109 138 Кадмий 6,8 8,3 Цинк 5,91 6,13 На практике нередко приходится рассчитывать сопротивление различных проводов. Это можно сделать с помощью формул или по данным, приведенным в табл. 1.

Влияние материала проводника учитывается с помощью удельного сопротивления, обозначаемого греческой буквой? и представляющего собой длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм2. Наименьшим удельным сопротивлением? = 0,016 Ом мм2/м обладает серебро. Приведем среднее значение удельного соп ротивления некоторых проводников:

Серебро - 0,016, Свинец - 0,21, Медь - 0,017, Никелин - 0,42, Алюминий - 0,026, Манганин - 0,42, Вольфрам - 0,055, Константан - 0,5, Цинк - 0,06, Ртуть - 0,96, Латунь - 0,07, Нихром - 1,05, Сталь - 0,1, Фехраль - 1,2, Бронза фосфористая - 0,11, Хромаль - 1,45.При различных количествах примесей и при разном соотношении компонентов, входящих в состав реостатных сплавов, удельное сопротивление может несколько измениться.

Сопротивление рассчитывается по формуле:

где R - сопротивление, Ом; удельное сопротивление, (Ом мм2)/м; l - длина провода, м; s - площадь сечения провода, мм2.

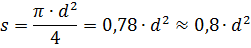

Если известен диаметр провода d, то площадь его сечения равна:

Измерить диаметр провода лучше всего с помощью микрометра, но если его нет, то следует намотать плотно 10 или 20 витков провода на карандаш и измерить линейкой длину намотки. Разделив длину намотки на число витков, найдем диаметр провода.

Для определения длины провода известного диаметра из данного материала, необходимой для получения нужного сопротивления, пользуются формулой

Таблица 1.

Примечание. 1. Данные для проводов, не указанных в таблице, надо брать как некоторые средние значения. Например, для провода из никелина диаметром 0,18 мм можно приблизительно считать, что площадь сечения равна 0,025 мм2, сопротивление одного метра 18 Ом, а допустимый ток равен 0,075 А.

2. Для другого значения плотности тока данные последнего столбца нужно соответственно изменить; например, при плотности тока, равной 6 А/мм2, их следует увеличить в два раза.

Пример 1. Найти сопротивление 30 м медного провода диаметром 0,1 мм.

Решение. Определяем по табл. 1 сопротивление 1 м медного провода, оно равно 2,2 Ом. Следовательно, сопротивление 30 м провода будет R = 30 2,2 = 66 Ом.

Расчет по формулам дает следующие результаты: площадь сечения провода: s= 0,78 0,12 = 0,0078 мм2. Так как удельное сопротивление меди равно 0,017 (Ом мм2)/м, то получим R = 0,017 30/0,0078 = 65,50м.

Пример 2. Сколько никелинового провода диаметром 0,5 мм нужно для изготовления реостата, имеющего сопротивление 40 Ом?

Решение. По табл. 1 определяем сопротивление 1 м этого провода: R= 2,12 Ом: Поэтому, чтобы изготовить реостат сопротивлением 40 Ом, нужен провод, длина которого l= 40/2,12=18,9 м.

Проделаем тот же расчет по формулам. Находим площадь сечения провода s= 0,78 0,52 = 0,195 мм2. А длина провода будет l = 0,195 40/0,42 = 18,6 м.

Термин «удельное сопротивление» обозначает параметр, которым обладает медь или любой другой металл, и довольно часто встречается в специальной литературе. Стоит разобраться, что понимается под этим.

Одна из разновидностей медного кабеля

Общие сведения об электрическом сопротивлении

Для начала следует рассмотреть понятие электрического сопротивления. Как известно, под действием электрического тока на проводник (а медь является одним из лучших металлов-проводников) часть электронов в нем покидают свое место в кристаллической решетке и устремляются по направлению к положительному полюсу проводника. Однако не все электроны покидают кристаллическую решетку, часть из них остаются в ней и продолжают совершать вращательное движение вокруг ядра атома. Вот эти электроны, а также атомы, расположенные в узлах кристаллической решетки, и создают электрическое сопротивление, препятствующее продвижению высвободившихся частиц.

Данный процесс, который мы вкратце обрисовали, характерен для любого металла, для меди в том числе. Естественно, что различные металлы, у каждого из которых особая форма и размеры кристаллической решетки, сопротивляются продвижению по ним электрического тока по-разному. Как раз эти различия и характеризует удельное сопротивление – показатель, индивидуальный для каждого металла.

Применение меди в электрических и электронных системах

Для того чтобы понять, причину популярности меди как материала для изготовления элементов электрических и электронных систем, достаточно посмотреть в таблице значение ее удельного сопротивления. У меди данный параметр равен 0,0175 Ом*мм2/метр. В этом отношении медь уступает только серебру.

Именно низкое удельное сопротивление, измеряемое при температуре 20 градусов Цельсия, является основной причиной того, что без меди сегодня не обходится практически ни одно электронное и электротехническое устройство. Медь – это основной материал для производства проводов и кабелей, печатных плат, электродвигателей и деталей силовых трансформаторов.

Низкое удельное сопротивление, которым характеризуется медь, позволяет использовать ее для изготовления электротехнических устройств, отличающихся высокими энергосберегающими свойствами. Кроме того, температура проводников из меди повышается очень незначительно при прохождении через них электрического тока.

Что влияет на величину удельного сопротивления?

Важно знать, что существует зависимость величины удельного сопротивления от химической чистоты металла. При содержании в меди даже незначительного количества алюминия (0,02%) величина этого ее параметра может значительно возрасти (до 10%).

Влияет на этот коэффициент и температура проводника. Объясняется это тем, что при повышении температуры усиливаются колебания атомов металла в узлах его кристаллической решетки, что и приводит к тому, что коэффициент удельного сопротивления возрастает.

Именно поэтому во всех справочных таблицах значение данного параметра приведено с учетом температуры 20 градусов.

Как рассчитать общее сопротивление проводника?

Знать, чему равно удельное сопротивление, важно для того, чтобы проводить предварительные расчеты параметров электротехнического оборудования при его проектировании. В таких случаях определяют общее сопротивление проводников проектируемого устройства, обладающих определенными размерами и формой. Посмотрев значение удельного сопротивления проводника по справочной таблице, определив его размеры и площадь поперечного сечения, можно рассчитать величину его общего сопротивления по формуле:

В данной формуле используются следующие обозначения:

- R - общее сопротивление проводника, которое и необходимо определить;

- p - удельное сопротивление металла, из которого изготовлен проводник (определяют по таблице);

- l - длина проводника;

- S - площадь его поперечного сечения.

Электрическое сопротивление - физическая величина, которая показывает, какое препятствие создается току при его прохождении по проводнику . Единицами измерения служат Омы, в честь Георга Ома. В своем законе он вывел формулу для нахождения сопротивления, которая приведена ниже.

Рассмотрим сопротивление проводников на примере металлов. Металлы имеют внутреннее строение в виде кристаллической решетки. Эта решетка имеет строгую упорядоченность, а её узлами являются положительно заряженные ионы. Носителями заряда в металле выступают “свободные” электроны, которые не принадлежат определенному атому, а хаотично перемещаются между узлами решетки. Из квантовой физики известно, что движение электронов в металле это распространение электромагнитной волны в твердом теле. То есть электрон в проводнике движется со скоростью света (практически), и доказано, что он проявляет свойства не только как частица, но еще и как волна. А сопротивление металла возникает в результате рассеяния электромагнитных волн (то есть электронов) на тепловых колебаниях решетки и её дефектах. При столкновении электронов с узлами кристаллической решетки часть энергии передается узлам, вследствие чего выделяется энергия. Эту энергию можно вычислить при постоянном токе , благодаря закону Джоуля-Ленца – Q=I 2 Rt. Как видите чем больше сопротивление, тем больше энергии выделяется.

Удельное сопротивление

Существует такое важное понятие как удельное сопротивление, это тоже самое сопротивление, только в единице длины. У каждого металла оно свое, например у меди оно равно 0,0175 Ом*мм2/м, у алюминия 0,0271 Ом*мм2/м. Это значит, брусок из меди длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм2 будет иметь сопротивление 0,0175 Ом, а такой же брусок, но из алюминия будет иметь сопротивление 0,0271 Ом. Выходит что электропроводность меди выше чем у алюминия. У каждого металла удельное сопротивление свое, а рассчитать сопротивление всего проводника можно по формуле

где p – удельное сопротивление металла, l – длина проводника, s – площадь поперечного сечения.

Значения удельных сопротивлений приведены в таблице удельных сопротивлений металлов (20°C)

Вещество

p , Ом*мм 2 /2

α,10 -3 1/K

Алюминий

0.0271

Вольфрам

0.055

Железо

0.098

Золото

0.023

Латунь

0.025-0.06

Манганин

0.42-0.48

0,002-0,05

Медь

0.0175

Никель

Константан

0.44-0.52

0.02

Нихром

0.15

Серебро

0.016

Цинк

0.059

Кроме удельного сопротивления в таблице есть значения ТКС, об этом коэффициенте чуть позже.

Зависимость удельного сопротивления от деформаций

При холодной обработке металлов давлением, металл испытывает пластическую деформацию. При пластической деформации кристаллическая решетка искажается, количество дефектов становится больше. С увеличением дефектов кристаллической решетки, сопротивление течению электронов по проводнику растет, следовательно, удельное сопротивление металла увеличивается. К примеру, проволоку изготавливают методом протяжки, это значит, что металл испытывает пластическую деформацию, в результате чего, удельное сопротивление растет. На практике для уменьшения сопротивления применяют рекристаллизационный отжиг, это сложный технологический процесс, после которого кристаллическая решетка как бы, “расправляется” и количество дефектов уменьшается, следовательно, и сопротивление металла тоже.

При растяжении или сжатии, металл испытывает упругую деформацию. При упругой деформации вызванной растяжением, амплитуды тепловых колебаний узлов кристаллической решетки увеличиваются, следовательно, электроны испытывают большие затруднения, и в связи с этим, увеличивается удельное сопротивление. При упругой деформации вызванной сжатием, амплитуды тепловых колебаний узлов уменьшаются, следовательно, электронам проще двигаться, и удельное сопротивление уменьшается.

Влияние температуры на удельное сопротивление

Как мы уже выяснили выше, причиной сопротивления в металле являются узлы кристаллической решетки и их колебания. Так вот, при увеличении температуры, тепловые колебания узлов увеличиваются, а значит, удельное сопротивление также увеличивается. Существует такая величина как температурный коэффициент сопротивления (ТКС), который показывает насколько увеличивается, или уменьшается удельное сопротивление металла при нагреве или охлаждении. Например, температурный коэффициент меди при 20 градусах по цельсию равен 4.1 · 10 − 3 1/градус. Это означает что при нагреве, к примеру, медной проволоки на 1 градус цельсия, её удельное сопротивление увеличится на 4.1 · 10 − 3 Ом. Удельное сопротивление при изменении температуры можно вычислить по формуле

где r это удельное сопротивление после нагрева, r 0 – удельное сопротивление до нагрева, a – температурный коэффициент сопротивления, t 2 – температура до нагрева, t 1 - температура после нагрева.

Подставив наши значения, мы получим: r=0,0175*(1+0.0041*(154-20))=0,0271 Ом*мм 2 /м. Как видите наш брусок из меди длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм 2 , после нагрева до 154 градусов, имел бы сопротивление, как у такого же бруска, только из алюминия и при температуре равной 20 градусов цельсия.

Свойство изменения сопротивления при изменении температуры, используется в термометрах сопротивления. Эти приборы могут измерять температуру основываясь на показаниях сопротивления. У термометров сопротивления высокая точность измерений, но малые диапазоны температур.

На практике, свойства проводников препятствовать прохождению тока используются очень широко. Примером может служить лампа накаливания, где нить из вольфрама, нагревается за счет высокого сопротивления металла, большой длины и узкого сечения. Или любой нагревательный прибор, где спираль разогревается благодаря высокому сопротивлению. В электротехнике, элемент главным свойством которого является сопротивление, называется – резистор . Резистор применяется практически в любой электрической схеме.

При замыкании электрической цепи, на зажимах которой имеется разность потенциалов, возникает электрический ток. Свободные электроны под влиянием электрических сил поля перемещаются вдоль проводника. В своем движении электроны наталкиваются на атомы проводника и отдают им запас своей кинетической энергии. Скорость движения электронов непрерывно изменяется: при столкновении электронов с атомами, молекулами и другими электронами она уменьшается, потом под действием электрического поля увеличивается и снова уменьшается при новом столкновении. В результате этого в проводнике устанавливается равномерное движение потока электронов со скоростью нескольких долей сантиметра в секунду. Следовательно, электроны, проходя по проводнику, всегда встречают с его стороны сопротивление своему движению. При прохождении электрического тока через проводник последний нагревается.

Электрическое сопротивление

Электрическим сопротивлением проводника, которое обозначается латинской буквой r , называется свойство тела или среды превращать электрическую энергию в тепловую при прохождении по нему электрического тока.

На схемах электрическое сопротивление обозначается так, как показано на рисунке 1, а .

Переменное электрическое сопротивление, служащее для изменения тока в цепи, называется реостатом . На схемах реостаты обозначаются как показано на рисунке 1, б . В общем виде реостат изготовляется из проволоки того или иного сопротивления, намотанной на изолирующем основании. Ползунок или рычаг реостата ставится в определенное положение, в результате чего в цепь вводится нужное сопротивление.

Длинный проводник малого поперечного сечения создает току большое сопротивление. Короткие проводники большого поперечного сечения оказывают току малое сопротивление.

Если взять два проводника из разного материала, но одинаковой длины и сечения, то проводники будут проводить ток по-разному. Это показывает, что сопротивление проводника зависит от материала самого проводника.

Температура проводника также оказывает влияние на его сопротивление. С повышением температуры сопротивление металлов увеличивается, а сопротивление жидкостей и угля уменьшается. Только некоторые специальные металлические сплавы (манганин, констаитан, никелин и другие) с увеличением температуры своего сопротивления почти не меняют.

Итак, мы видим, что электрическое сопротивление проводника зависит от: 1) длины проводника, 2) поперечного сечения проводника, 3) материала проводника, 4) температуры проводника.

За единицу сопротивления принят один Ом. Ом часто обозначается греческой прописной буквой Ω (омега). Поэтому вместо того чтобы писать "Сопротивление проводника равно 15 Ом", можно написать просто: r = 15 Ω.

1 000 Ом называется 1 килоом (1кОм, или 1кΩ),

1 000 000 Ом называется 1 мегаом (1мгОм, или 1МΩ).При сравнении сопротивления проводников из различных материалов необходимо брать для каждого образца определенную длину и сечение. Тогда мы сможем судить о том, какой материал лучше или хуже проводит электрический ток.

Видео 1. Сопротивление проводников

Удельное электрическое сопротивление

Сопротивление в омах проводника длиной 1 м, сечением 1 мм² называется удельным сопротивлением и обозначается греческой буквой ρ (ро).

В таблице 1 даны удельные сопротивления некоторых проводников.

Таблица 1

Удельные сопротивления различных проводников

Из таблицы видно, что железная проволока длиной 1 м и сечением 1 мм² обладает сопротивлением 0,13 Ом. Чтобы получить 1 Ом сопротивления нужно взять 7,7 м такой проволоки. Наименьшим удельным сопротивлением обладает серебро. 1 Ом сопротивления можно получить, если взять 62,5 м серебряной проволоки сечением 1 мм². Серебро – лучший проводник, но стоимость серебра исключает возможность его массового применения. После серебра в таблице идет медь: 1 м медной проволоки сечением 1 мм² обладает сопротивлением 0,0175 Ом. Чтобы получить сопротивление в 1 Ом, нужно взять 57 м такой проволоки.

Химически чистая, полученная путем рафинирования, медь нашла себе повсеместное применение в электротехнике для изготовления проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов. Широко применяют также в качестве проводников алюминий и железо.

Сопротивление проводника можно определить по формуле:

где r – сопротивление проводника в омах; ρ – удельное сопротивление проводника; l – длина проводника в м; S – сечение проводника в мм².

Пример 1. Определить сопротивление 200 м железной проволоки сечением 5 мм².

Пример 2. Вычислить сопротивление 2 км алюминиевой проволоки сечением 2,5 мм².

Из формулы сопротивления легко можно определить длину, удельное сопротивление и сечение проводника.

Пример 3. Для радиоприемника необходимо намотать сопротивление в 30 Ом из никелиновой проволоки сечением 0,21 мм². Определить необходимую длину проволоки.

Пример 4. Определить сечение 20 м нихромовой проволоки, если сопротивление ее равно 25 Ом.

Пример 5. Проволока сечением 0,5 мм² и длиной 40 м имеет сопротивление 16 Ом. Определить материал проволоки.

Материал проводника характеризует его удельное сопротивление.

По таблице удельных сопротивлений находим, что таким сопротивлением обладает свинец.

Выше было указано, что сопротивление проводников зависит от температуры. Проделаем следующий опыт. Намотаем в виде спирали несколько метров тонкой металлической проволоки и включим эту спираль в цепь аккумулятора. Для измерения тока в цепь включаем амперметр. При нагревании спирали в пламени горелки можно заметить, что показания амперметра будут уменьшаться. Это показывает, что с нагревом сопротивление металлической проволоки увеличивается.

У некоторых металлов при нагревании на 100° сопротивление увеличивается на 40 – 50 %. Имеются сплавы, которые незначительно меняют свое сопротивление с нагревом. Некоторые специальные сплавы практически не меняют сопротивления при изменении температуры. Сопротивление металлических проводников при повышении температуры увеличивается, сопротивление электролитов (жидких проводников), угля и некоторых твердых веществ, наоборот, уменьшается.

Способность металлов менять свое сопротивление с изменением температуры используется для устройства термометров сопротивления. Такой термометр представляет собой платиновую проволоку, намотанную на слюдяной каркас. Помещая термометр, например, в печь и измеряя сопротивление платиновой проволоки до и после нагрева, можно определить температуру в печи.

Изменение сопротивления проводника при его нагревании, приходящееся на 1 Ом первоначального сопротивления и на 1° температуры, называется температурным коэффициентом сопротивления и обозначается буквой α.

Если при температуре t 0 сопротивление проводника равно r 0 , а при температуре t равно r t , то температурный коэффициент сопротивления

Примечание. Расчет по этой формуле можно производить лишь в определенном интервале температур (примерно до 200°C).

Приводим значения температурного коэффициента сопротивления α для некоторых металлов (таблица 2).

Таблица 2

Значения температурного коэффициента для некоторых металлов

Из формулы температурного коэффициента сопротивления определим r t :

r t = r 0 .

Пример 6. Определить сопротивление железной проволоки, нагретой до 200°C, если сопротивление ее при 0°C было 100 Ом.

r t = r 0 = 100 (1 + 0,0066 × 200) = 232 Ом.

Пример 7. Термометр сопротивления, изготовленный из платиновой проволоки, в помещении с температурой 15°C имел сопротивление 20 Ом. Термометр поместили в печь и через некоторое время было измерено его сопротивление. Оно оказалось равным 29,6 Ом. Определить температуру в печи.

Электрическая проводимость

До сих пор мы рассматривали сопротивление проводника как препятствие, которое оказывает проводник электрическому току. Но все же ток по проводнику проходит. Следовательно, кроме сопротивления (препятствия), проводник обладает также способностью проводить электрический ток, то есть проводимостью.

Чем большим сопротивлением обладает проводник, тем меньшую он имеет проводимость, тем хуже он проводит электрический ток, и, наоборот, чем меньше сопротивление проводника, тем большей проводимостью он обладает, тем легче току пройти по проводнику. Поэтому сопротивление и проводимость проводника есть величины обратные.

Из математики известно, что число, обратное 5, есть 1/5 и, наоборот, число, обратное 1/7, есть 7. Следовательно, если сопротивление проводника обозначается буквой r , то проводимость определяется как 1/r . Обычно проводимость обозначается буквой g.

Электрическая проводимость измеряется в (1/Ом) или в сименсах.

Пример 8. Сопротивление проводника равно 20 Ом. Определить его проводимость.

Если r = 20 Ом, то

Пример 9. Проводимость проводника равна 0,1 (1/Ом). Определить его сопротивление,

Если g = 0,1 (1/Ом), то r = 1 / 0,1 = 10 (Ом)