Численность армии наполеона в 1812 году. Комплектование и численность армии. Новый взгляд на историю

Панкратов П.А. Армия Европы против России // Военно-исторический журнал. 1997. №3. С.70–81.

Армия Европы против России

Не подлежит сомнению тот факт, что агрессия Бонапарта против России носила международный, общеевропейский характер. Прусские, австрийские, баварские, саксонские, польские, итальянские, испанские, голландские, швейцарские, португальские, литовские, вестфальские, вюртембергские, баденские, бергские, гессен-дармштадтские соединения, части и подразделения составили более половины общей численности Великой армии, превышавшей 610 тыс. человек. И могущественные монархии, и карликовые княжества поставили своих солдат под знамёна авантюриста с Корсики, рассчитывавшего военной силой сокрушить Россию, повергнуть её на колени. В публикуемой статье, подготовленной в основном на неизвестных отечественному читателю зарубежных источниках, подробно рассматриваются вопросы численности и организационно-штатной структуры этих формирований, а также проявившиеся в ходе бесславно закончившейся кампании качественные характеристики данных воинских контингентов.

В составе Великой армии Наполеона I в период русской кампании 1812 года находилось большое количество военнослужащих - нефранцузов по национальности. Когда после постигшей агрессора катастрофы встал вопрос о причинах понесённого им быстрого и сокрушительного поражения, одной из главных была названа многонациональность Великой армии. Это во многом верно, но не до такой степени, чтобы считаться важнейшей причиной.

Национальную пестроту наполеоновской армии представляют главным обстоятельством, обусловившим её поражение, обычно с целью принизить величие совершённого славными сынами России воинского подвига. Вместе с тем вопрос о том, в какой мере многочисленность иностранных контингентов действительно ослабила армию Бонапарта, до сих пор детально не исследован. Попытаемся восполнить этот пробел.

По самым приблизительным подсчётам, из 600 с лишним тысяч неприятельских военнослужащих, перешедших русскую границу, как минимум 50 проц. были нефранцузами. Очевидно, армию Наполеона в 1812 году точнее называть не французской, а армией Европы, или, как позднее её стали именовать в научной литературе, Великой армией. Сам Наполеон утверждал, что в его войсках в походе на Россию насчитывалось вообще едва ли 140 тыс. человек, говоривших по-французски.

Необходимо заметить, что в начале XIX века вооружённые силы великих европейских держав, как правило, не были мононациональными уже в силу того, что на территориях империй и крупных королевств проживали многие народы, зачастую принадлежавшие к разным этническим группам. Кроме того, войны носили коалиционный характер.

Рассмотрим подробно численность, организацию, уровень боеспособности каждого иностранного воинского контингента Великой армии, с тем чтобы определить роль фактора национального состава в её поражении.

Классифицировать иностранные формирования в войсках Наполеона в кампании 1812 года целесообразно следующим образом. 1-й класс - иностранцы на французской службе. В нём следует выделить два подкласса: 1а - нефранцузы в составе французских частей и подразделений; 1б - национальные части и подразделения в составе французской армии. 2-й класс - иностранные военнослужащие, принимавшие участие в походе на Россию, будучи не на французской службе. Он также делится на два подкласса: 2а - вооружённые силы государственных образований - вассалов Наполеона, которые предоставили ему солдат как своему сюзерену; 2б - вооружённые силы суверенных государств - союзников Франции, привлечённые к участию в походе на Россию на основании заключённых с Наполеоном договоров и соглашений.

Подкласс 1а (нефранцузы в составе французских частей и подразделений)

представляет собой обычную для многочисленной армии многонационального государства той поры категорию солдат. После присоединения к Франции левого берега Рейна, Савойи, Иллирийских провинций и других территорий во французских полках оказалось много бельгийцев, голландцев, немцев, итальянцев, хорватов, ставших подданными императора французов. Кроме того, в ходе многочисленных войн на чужих территориях к французским (как и к прочим войскам) присоединялось значительное количество местных жителей, являвшихся деклассированными элементами, подростков, лишившихся родителей, бежавших из отчего дома в поисках приключений или лучшей доли. Источником пополнения живой силы были и военнопленные, которых поначалу использовали на нестроевых должностях, а затем нередко ставили в строй. Независимо от национальности, в процессе накопления боевого опыта и сплочения с личным составом своего подразделения эти солдаты чаще всего становились хорошими бойцами.

Из жителей присоединённых к Франции земель были сформированы так называемые провинциальные полки, часть которых была включена в состав резервных дивизий Великой армии. В боевых действиях они использовались лишь на завершающем этапе кампании 1812 года, когда Наполеону срочно понадобились силы для затыкания многочисленных брешей.

Численность подкласса 1а установить трудно, поскольку даже в провинциальных полках нефранцузы были перемешаны с французами. Иностранным контингентом представителей данного подкласса можно считать лишь условно, потому что по языку, форме одежды, вооружению, боевой организации и воинским традициям они, в сущности, являлись стопроцентными французами. Точно так же, например, украинцы в составе русских полков считались русскими (и по сути были таковыми, потому что грань между малороссами и великороссами тогда никто не проводил).

Подкласс 1б (национальные формирования в составе французской армии) представляет собой особые соединения, части, подразделения (легионы, полки, батальоны), сформированные по национальному признаку и объединявшие солдат и офицеров преимущественно одной национальности с сохранением элементов национальной военной одежды, традиционного снаряжения и устоявшейся на их родине организационно-штатной структуры. Комплектовались эти формирования в основном из добровольцев и чаще всего являлись элитными частями. Из состоявших на французской службе таких частей русскую границу в 1812 году перешли следующие.

В составе Императорской гвардии:

3-й гренадёрский полк Старой гвардии (из голландцев) - 2 батальона;

1-й уланский полк Конной гвардии (из поляков) - 4 эскадрона;

2-й уланский полк Конной гвардии (из голландцев) - 4 эскадрона;

Отдельная рота мамелюков (мамлюков) в составе Конной гвардии.

Приданы Молодой гвардии:

Легион Вислы (из поляков-ветеранов) - 4 полка (12 батальонов);

7-й уланский полк (из поляков) - 4 эскадрона;

Испанский сапёрный батальон;

Невшательский батальон для охраны Главного штаба.

В составе армейских корпусов:

Швейцарский легион - 4 полка (11 батальонов);

Португальский легион - 3 полка (6 батальонов);

Испанский легион короля Иосифа - 4 батальона;

8-й уланский полк (из поляков) - 4 эскадрона .

Всего 37 батальонов и 16,5 эскадрона, что составляло 30 тыс. человек пехоты, 3 тыс. человек кавалерии, а также 3 тыс. солдат и офицеров полковой и дивизионной артиллерии и сапёрных подразделений.

Боевые качества этих войск были достаточно высоки, если принять во внимание богатый опыт участия в сражениях большинства солдат и офицеров и добровольческий характер комплектования данных частей. Поляки из Легиона Вислы отличились при отступлении, голландцы-гренадёры проявили отвагу в бою под Красным 2(14) августа, швейцарцы в составе 9-й пехотной дивизии хорошо показали себя в Полоцких сражениях лета и осени 1812 года. Боевой дух продемонстрировали португальцы и испанцы, устлавшие своими телами Бородинское поле.

Национальные формирования были достаточно хорошо обучены, организованы и, бесспорно, только усиливали Великую армию.

Подкласс 2а (вооружённые силы государств - вассалов Наполеона) представляют армии Итальянского и Неаполитанского королевств, немецких государств Рейнского союза и Великого герцогства Варшавского . Среди войск стран-сателлитов Бонапарта польский контингент был самым многочисленным.

Армия Великого герцогства Варшавского. Ненавидевшие Россию поляки называли поход 1812 года «Второй польской войной» и даже хвастливо заявляли, что не они содействуют французам, а те помогают им в их историческом споре с русскими. Поэтому естественно, что вся полевая армия герцогства в составе 17 пехотных и 16 кавалерийских полков (54 батальона и 62 эскадрона) с соответствующей артиллерией по воле антирусски настроенных магнатов (Ю.Понятовского и др.) была передана в распоряжение Наполеона. Русскую границу перешли 60 тыс. солдат и офицеров герцогства, а на его территории остались лишь запасные войска и крепостные гарнизоны.

Говоря о боевых качествах воинов герцогства, необходимо отметить, что длительное время практиковавшееся привлечение польских ветеранов на французскую службу привело к почти полному истощению подготовленных офицерских и особенно унтер-офицерских кадров в самой польской армии. Мобилизованные незадолго до начала кампании 1812 года новобранцы из крестьян не имели ратного опыта и были недостаточно обучены.

В штаб-квартире Бонапарта полагали, что эти недостатки с лихвой компенсирует высокий боевой дух поляков, которым упорно внушали, что они идут на русскую землю с целью восстановления исторической справедливости. Но этот расчёт если и оправдался, то в незначительной мере.

Особые надежды Наполеон возлагал на использование традиционно сильной польской лёгкой кавалерии. Он и его маршалы считали, что в первую очередь поляки сумеют оградить Великую армию от внезапных лихих наскоков русской иррегулярной конницы . Из 16 кадровых кавалерийских полков герцогства 10 были уланскими, 3 шассерскими (стрелковыми), 2 гусарскими и один (14-й) кирасирским. Последний состоял из двух эскадронов и был по численности близок к дивизиону; его включили в состав саксонской тяжёлой бригады, которой командовал генерал-майор И.Тильман.

Однако польские кавалеристы не отличились особой храбростью и расторопностью, не стали эффективной защитой от казацких лав. Уже в начале войны в авангардных кавалерийских боях при Мире 9–10 (21–22) июля и Романове 14(26) июля дивизии регулярной польской кавалерии дивизионных генералов А.Рожнецкого и Я.Каминского были наголову разбиты иррегулярной конницей генерала от кавалерии М.И.Платова, прикрывавшей отступление 2-й армии генерала от инфантерии П.И.Багратиона.

В результате первых же неудачных столкновений с русскими польские кавалеристы лишились уверенности в своих силах.

В то же время нельзя не отметить, что поляки лучше других сумели сохранить лошадей, и если у Наполеона к концу похода ещё оставалась какая-то кавалерия, то на 80 проц. она состояла из польских всадников.

Основная часть войск Варшавского герцогства вошла в 5-й армейский корпус Великой армии под командованием князя Ю.Понятовского (33 батальона и 20 эскадронов) и 4-ю резервную лёгкую кавалерийскую дивизию дивизионного генерала А.Рожнецкого (24 уланских эскадрона). Остальные полки Варшавского герцогства были распределены следующим образом: 3 пехотных полка (9 батальонов) входили в 28-ю пехотную дивизию дивизионного генерала Ж.Жирара; 3 пехотных полка (12 батальонов) - в 7-ю пехотную дивизию дивизионного генерала Ш.-Л.Гранжана; 4 кавалерийских полка - по одному в корпусную кавалерию 1-го и 2-го армейских корпусов, в 1-ю и 2-ю резервные лёгкие кавалерийские дивизии.

Польская пехота активно участвовала в Смоленском сражении и понесла огромные потери. Здесь, по словам А.П.Ермолова, «не пощадил Наполеон польские войска...» . В Бородинском сражении почти все поляки, за исключением нескольких полков, действовали южнее Утицкого леса и потеряли до 40 проц. своего состава. Польские пехотинцы дивизий дивизионных генералов Я.Домбровского и Ж.Жирара отличились на Березине, прикрывая переправу остатков армии на обоих берегах реки.

Рассматривая вооружённые силы Варшавского герцогства, нельзя не отметить факт создания на территории оккупированных Бонапартом Литвы и Белоруссии многочисленных формирований из местных поляков и литовцев. Они должны были стать составной частью армии герцогства - это можно заключить уже из нумерации вновь организуемых частей: номера новых пехотных полков начинались с цифры 18, а кавалерийских с цифры 17 (т.е. следующих по порядку за номерами регулярных частей) Великого герцогства Варшавского. Явно преувеличивая мобилизационные возможности союзников на занятых им территориях, Наполеон рассчитывал быстро сформировать 6 полков пехоты, а также несколько егерских батальонов и 5 полков кавалерии. Кроме того, желая воодушевить местную шляхту, император приказал сформировать 3-й уланский полк своей Конной гвардии из литовских дворян.

Но военные ресурсы Литвы оказались слишком скромными. Даже для организации небольшого ополчения не хватало буквально всего: командирских кадров, обмундирования, снаряжения, лошадей, оружия. В итоге литовские как пехотные, так и конные полки имели большой некомплект. Боеспособность этих слабых формирований была низкой, и война вскоре подтвердила это. Сформированный бригадным генералом Ю.Конопкой 3-й гвардейский уланский полк был без особых усилий уничтожен 20 октября в Слониме русским рейдовым отрядом генерал-майора Е.И.Чаплица (гусары и казаки). Литовские гвардейские уланы были даже не перебиты и не взяты в плен, а просто разогнаны. Думается, есть основания эту акцию русских военных властей считать не столько боевой, сколько полицейской, т.е. направленной против взбунтовавшихся сепаратистов.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что недоукомплектованные и плохо обученные литовские войска всё-таки насчитывали не менее 20 тыс. солдат и офицеров. Они оказались вполне пригодны для охраны коммуникаций, а при отступлении Великой армии послужили серьёзным маршевым пополнением для поредевших кадровых польских полков.

Подводя итог, следует признать: несмотря на то, что 80 тыс. поляков и литовцев, шедших в 1812 году на Россию под знамёнами Великого герцогства Варшавского, оказались едва ли не самыми малоопытными и плохо обученными войсками в составе Великой армии, они бесспорно усилили войска Наполеона горячим энтузиазмом, тем, что смотрели на дело покорения России как на своё, а потому обильно усеяли своими телами болота Полесья, берега Березины, предместья и улицы Смоленска, поля близ Шевардино и Утицы, леса под Тарутино и Медынью.

«Отечественная война и Русское общество». Том III.

III. Военные силы Наполеона.

1. Состав «великой армии».

Прив.-доц. В. А. Бутенко.

есмотря на дружественный союз, заключенный Наполеоном и Александром I в Тильзите, непрочность франко-русской дружбы проявилась очень скоро. Уже при свидании обоих императоров в Эрфурте (1808 г.) обнаружились очень серьезные трения, а двусмысленное поведение России во время войны 1809 г. с Австрией, пожелавшей энергично помогать своему настоящему союзнику против союзника будущего, окончательно убедило Наполеона в неизбежности новой войны с Россией. И уже с начала 1810 года он принимается с ему одному свойственной энергией за подготовку будущей кампании. Для завоевания Испании и Португалии в 1808 - 1809 гг. Наполеон должен был туда двинуть большую половину своей «великой армии», с которой он совершал знаменитые походы 1805 - 1807 гг. Кампанию 1809 г. против Австрии совершала остальная часть великой армии, остававшаяся в Германии и дополненная новыми наборами и контингентами союзников. Эта-то армия, сражавшаяся при Эсслинге и Ваграме, и послужила зерном, из которого Наполеон стал сооружать для похода в Россию новую «великую» армию, еще более многочисленную, чем все прежние. В Испании в 1810 - 1812 гг. находилось более 300.000 французских солдат. Но затянувшаяся война на Пиренейском полуострове лишала его возможности отозвать хотя бы часть этого войска в Германию, и ему для увеличения своих военных сил пришлось прибегнуть к новым наборам.

Сначала к оружию были призваны один за другим классы новобранцев 1810 и 1811 годов. Затем суровыми мерами, принятыми против уклоняющихся от службы, удалось набрать еще до 50.000 рекрутов. В самом конце 1811 года был призван к оружию класс 1812 года, давший около 120.000 человек, немедленно почти целиком посланных в Германию для укомплектования рядов стоявшей там армии. Наконец, уже перед самым отъездом из Парижа к армии, Наполеон заручился, на случай крайней необходимости, согласием Сената на призыв к оружию национальной гвардии, который обещал ему поставить под ружье еще 180.000 человек.

Но мало было произвести эти наборы. Надо было распределить новобранцев по существующим корпусам армии, вооружить их, снабдить всем необходимым, подготовить соответственное количество военных запасов и провианта и т. д. Главная роль в исполнении этой гигантской работы естественно падала на два министерства, специально для этого существовавшие, - военное (ministere de la guerre), заведовавшее личным составом армии и ее военными операциями (генерал Кларк), и министерство военного управления (ministere de l"administration de la guerre), заведовавшее рекрутскими наборами и интендантской частью (генерал Лакюэ). Но оба министра, как и все высшие чиновники, работали под непосредственным руководством самого императора, который являлся душой всего дела, все помнил, всех поражал своей неутомимостью и вниманием. Вот, например, как описывает одну из сцен этой подготовительной работы, главный интендант великой армии, генерал Дюма:

Все государства, союзные с Францией или находившиеся от нее в вассальной зависимости, призваны были Наполеоном выставить со своей стороны контингенты, которые они обязаны были предоставлять в его распоряжение согласно союзным договорам. Таким образом, к французской армии должны были присоединиться польская армия великого герцогства Варшавского (около 35.000 человек), армии, которые обязаны были выставить своему «протектору» немецкие государи Рейнского союза (до 100.000 человек), отдельные отряды из тех частей Италии, которые не входили прямо в состав французской империи, и, наконец, небольшие отряды из Испании и Португалии.

Пруссия, очутившаяся между двух огней после того, как близкое столкновение России и Франции сделалось неминуемым, охотнее стала бы на сторону России. К этому ее влекла и общая ненависть немцев к французскому игу и личная дружба обоих монархов - Александра I и Фридриха-Вильгельма III. Но воспоминания о страшном разгроме 1806 - 1807 годов были слишком свежи для того, чтобы нерешительный Фридрих-Вильгельм III взял на себя смелость новой войны с непобедимой Францией. Поэтому прусское правительство, после недолгих колебаний, решило примкнуть к Франции и предложило Наполеону выставить 100.000-ную армию, если он согласится освободить хоть одну из прусских крепостей на Одере от французского гарнизона и уменьшить военную контрибуцию 1807 года. Но Наполеон отнюдь не желал увеличивать военную силу Пруссии и заявил, что ему совершенно достаточно 20.000 человек. Соответственный договор был подписан 24 февраля 1812 года.

Во главе прусского отряда был поставлен генерал Йорк, поступивший под верховное начальство французского маршала Макдональда. 16 марта Наполеон заключил аналогичный договор с Австрией, которая дважды в 1811 г. отклонила русские предложения. По этому договору Австрия выставляла отряд в 30.000 человек, которые должны были составить отдельный корпус в армии Наполеона под начальством бывшего австрийского посланника в Париже князя Шварценберга.

Наполеон рассчитывал начать войну в апреле 1812 года, но голод во Франции и вспыхнувшие по этому поводу кое-где волнения и беспорядки заставили его отсрочить начало кампании на 2 месяца. Он утешался тем, что за это время в России взойдут посевы на полях, и что, следовательно, лошадям его кавалерии будет обеспечен корм. 9 мая он, наконец, покинул Париж. Остановившись на несколько дней в Дрездене, куда съехались все государи Западной Европы приветствовать своего повелителя, и где повторились сцены эрфуртских торжеств и празднеств, он отсюда двинулся в Польшу и в конце мая стал во главе тех громадных сил, которые он собрал у русской границы для вторжения в Россию. Такой многочисленной армии до сих пор мир не видывал. К 1 июня 1812 г. она была окончательно сформирована и представляла следующую организацию.

«Однажды я принес императору по его требованию общую таблицу состава армии. Он быстро ее пробежал и затем стал диктовать мне распределение новобранцев по всем корпусам армии, обозначенным на моей таблице, называя при этом численность каждого корпуса и его местоположение и ни разу даже не заикнувшись. Он ходил большими шагами или стоял у одного из окон своего кабинета. Диктовал он с такой быстротой, что у меня едва хватало времени ставить разборчивые цифры и обозначать сокращенно примечания, которые он делал. В течение получаса я не мог поднять глаз над листками, на которых я торопливо писал. Я был уверен, что он держит пред собой принесенную мной таблицу. Когда он, наконец, остановился на мгновение, и я получил возможность взглянуть на него, он засмеялся над моим удивлением. «Вы думали, - сказал он мне, - что я читал вашу таблицу. Мне она не нужна. Я и так знаю все это. Ну, будем продолжать!»

К началу 1812 г. отношения с Россией сделались крайне натянутыми, и чувствовалась близость войны. К этому времени в основных чертах была закончена организация великой армии и отданы последние приказы, чтобы, как личный состав, так и материальная часть были готовы к 1 марта 1812 года. Сформированные войска временно делились на 4 корпуса. Первые три корпуса были расположены в Германии. Наиболее силен был 1-й корпус, находившийся под командой маршала Даву, имевшего своей главной квартирой Гамбург. Его численность достигала 120.000 человек. Это было войско, прекрасно дисциплинированное и обученное. В нем было много старых солдат, и не было ни одного унтер-офицера, который бы не побывал хотя в одной кампании. Новобранцы при распределении были так искусно перемешаны с ветеранами, что ни в одной роте не составляли больше ее половины. Все солдаты были отлично вооружены, одеты и обуты и несли с собой съестных припасов на 25 дней. Сделаны были необходимые запасы одежды и обуви. В каждой роте были свои каменщики, пекари, портные, сапожники, оружейники и т. д. Предусмотрительность Даву доходила до того, что полкам были розданы даже ручные мельницы, так как в Польше и России мельниц, по собранным сведениям, было слишком мало. 2-й корпус, расположенный в Вестфалии и Голландии и достигавший 35.000 человек, был под командой маршала Удино. 3-й корпус, почти такой же численности (40.000 ч.), под командой маршала Нея, стоял на среднем Рейне. Оба эти корпуса сильно уступали по своим качествам корпусу Даву. Сформированные преимущественно из новобранцев, они были гораздо менее дисциплинированы и снабжены всем необходимым далеко не в достаточной степени. Наконец 4-й корпус (45.000 чел.), под командой вице-короля Италии принца Евгения Богарне, стоял в верхней части Италии, готовый по первому знаку перейти Тирольские Альпы и двинуться через долину Дуная по направлению к русской границе.

Главнокомандующим, конечно, был сам Наполеон, имея при себе в качестве начальника главного штаба обычного своего сотрудника - маршала Бертье. Самую блестящую часть всей армии составляла императорская гвардия (46.000 чел.), находившаяся под командой маршалов Мортье, Лефевра и Бессьера. Собственно армия была разделена на 11 корпусов. 1-й корпус (72.000 чел.), под начальством маршала Даву, состоял почти исключительно из французов. 2-й корпус (маршал Удино) на 37.000 солдат имел около 2/3 французов, остальную часть составляли швейцарцы, кроаты и поляки. В 3-м корпусе (39.000 чел.), под командой маршала Нея, почти половину составляли вюртембергцы, иллирийцы и португальцы, 4-й корпус (принц Евгений Богарне) на 46.000 человек имел больше трети иностранцев: итальянцев, испанцев, далматинцев и кроатов. 5-й корпус (князь Понятовский) составила польская армия великого герцогства Варшавского (37.000 чел.), 6-й, под командой генерала Гувион-Сен-Сира, состоял из вспомогательного баварского отряда (25.000 чел.), 7-й под командой генерала Ренье - из саксонского отряда (17.000 чел.), 8-й (генерал Вандам) - из отряда королевства Вестфалии (17.500 чел.), 9-й корпус (маршал Виктор) составился из французов (около трети) и отрядов мелких немецких государств (33.500 чел.), 10-й корпус (маршал Макдональд) образовался из прусского вспомогательного отряда и нескольких польских, баварских и вестфальских полков (32.500 чел.), 11-й корпус (маршал Ожеро) вмещал в себе, главным образом, французские полки (3/4); остальное составляли немцы и итальянцы (60.000 чел.). Наконец австрийский вспомогательный отряд (34.000 чел.), согласно договору с Австрией, составлял еще один отдельный самостоятельный корпус. Кроме кавалерийских отрядов, составлявших часть каждого корпуса, был образован большой кавалерийский резерв в 40.000 человек, под командой короля неаполитанского Иоахима Мюрата. Французы составляли в нем около 2/3 его общего состава. 9-й и 11-й корпуса должны были составить запасную армию и с этой целью были оставлены в Пруссии и Польше. Такой резерв, несомненно, был слишком ничтожен для громадной армии, но Наполеон не мог оставить больших сил. Остальная масса должна была перейти границу и начать наступление. В момент перехода через Неман ее численность достигала: 368.000 человек пехоты, 80.600 кавалерии, в общем 449.000 чел. и 1.146 орудий. Но несмотря на эту громадную цифру, скоро после вступления в Россию обнаруживалась недостаточность этих сил, и Наполеон потребовал ряд подкреплений из запасных отрядов. В течение похода поэтому к армии присоединилось еще 123.500 человек пехоты, 17.700 кавалерии и 96 орудий, а также отряд, посланный для осады Риги в 21.500 чел. при 130 осадных орудиях. Таким образом боевая сила «великой армии» достигала неслыханных прежде размеров: 612.000 человек и 1.372 орудия. При этом за армией шло около 25.000 человек чиновников, прислуги и т. д. По национальностям войско распределялось так. Около половины его (300.000 человек) составляли французы и жители вновь присоединенных к Франции стран, немцев из Австрии, Пруссии и государств Рейнского союза было 190.000 человек, поляков и литовцев - 90.000 человек и, наконец, 32.000 итальянцев, иллирийцев, испанцев и португальцев.

Наполеон старался все предусмотреть и предвидеть. Для нужд армии необходимо было громадное количество лошадей. Поэтому с самого начала 1812 г. велись деятельные закупки. Так как запас лошадей во Франции был в значительной степени истощен, то главным центром покупки сделалась Германия, где в Ганновере для этой цели была открыта даже особая канцелярия. К моменту начала похода в армии оказалось поэтому до 200.000 лошадей. Так как в северной Германии чувствовалось заметное брожение, то, опасаясь восстания, Наполеон особенно заботился об укреплении важнейших крепостей. Главное внимание его привлекал прежде всего Данциг, эта «защита Рейнского союза и оплот великого герцогства Варшавского», как он сам его называл. Его укрепления были улучшены, гарнизон доведен до 20.000 человек. Крепость располагала 475 орудиями, громадным количеством военных запасов и количеством провианта, рассчитанным на 15.000 человек и 1.000 лошадей в течение года. Кроме того, в нем были устроены литейные и пороховые заводы и всевозможных родов мастерские, какие только могли понадобиться для нужд армии. Сзади Данцига на лини реки Одера наиболее важными крепостями являлись Штеттин, Кюстрин и Глогау. Были сделаны распоряжения об улучшении их укреплений и о свозе в них достаточного количества съестных припасов. Наконец такие же меры были приняты относительно польских крепостей - Модлина и Замостья.

Особенно трудно было снабдить шестисоттысячную армию достаточным количеством съестных припасов. Наполеоновские армии никогда не покупали себе съестных припасов в неприятельской стране. В правительственной практике этого времени слишком сильна была традиция меркантилизма, противившаяся вывозу денег из страны. Поэтому армии содержались реквизициями с населения той страны, по которой они проходили. Но Наполеон прекрасно сознавал различие географических и экономических условий между Россией и Западной Европой. Тогдашняя Россия с ее чрезвычайно редким населением и громадными безлюдными пространствами, очевидно, не могла вовсе прокормить великую армию, как раньше ее прокармливали Германия и Италия. «Моя задача, - писал Наполеон Даву, - сосредоточить в одном пункте 400.000 человек, и так как на страну вовсе нельзя надеяться, то все нужно иметь с собой». Поэтому французская армия должна была с собой вести достаточное количество провианта, закупленного во Франции и Германии, и Наполеон обратил особое внимание на организацию доставки съестных припасов. Согласно общему правилу, каждый солдат должен был иметь с собой запас пищи на 4 дня. В походе до Немана около 1.500 телег должны были подвозить регулярно порции на каждые новые 4 дня. Для обслуживания армии по ту сторону Немана было образовано 17 специальных батальонов с тремя родами повозок: 1)тяжелых, запряженных лошадьми и вмещавших 30 квинталов , 2) легких (так называемых а lа comtoise), двигавшихся более быстро, но вмещавших только 12 квинталов, и 3) повозок, запряженных быками и рассчитанных на 20 квинталов. Эти 6.000 слишком телег в состоянии были подвезти до 120.000 квинталов муки, т.е. количество, достаточное, чтобы прокормить армию в течение двух месяцев. Этого запаса, по мнению Наполеона, было достаточно для начала похода, а для дальнейшего времени доставка провианта должна была производиться при помощи специально оборудованных магазинов. Главным магазином на театре военных действий должна была сделаться Вильна, соединенная непрерывным водным путем с Данцигом (Вилия, Неман, Куриш-Гаф, Прегель, Фриш-Гаф и Висла). В Кенигсберге, Данциге, Торне и других городах по Висле с этой целью было собрано громадное количество съестных припасов, которого должно было хватить на 500.000 человек в течение года. Специальный договор с Пруссией предоставлял в распоряжение Наполеона 200.000 квинталов ржи, 400.000 пшеницы, громадное количество сена и овса, 44.000 быков и значительное число лошадей. Не забыли даже заказать «28 миллионов бутылок вина и 2 миллиона бутылок водки, в совокупности 30 миллионов бутылок жидкости, достаточных для того, чтобы утолять жажду армии в течение целого года».

Таковы в общих чертах были обширные приготовления Наполеона к этой кампании. Ни один еще из своих походов он не приготовлял с такой тщательностью, никогда еще не проявлял он такой удивительной предусмотрительности даже по отношению к незначащим мелочам. И тем не менее, все это гигантское предприятие кончилось самой жалкой неудачей. В громадном количестве мемуаров и воспоминаний, посвященных этой замечательной эпохе, часто встречается мысль, что главная причина неудачи заключалась в переменившемся духе армии, утомленной беспрерывными войнами и лишенной того воодушевления, которым она отличалась при Аустерлице и Йене. Эта мысль верна только отчасти. В самом деле, если основывать свои заключения на свидетельствах союзных государей, братьев Наполеона, большинства маршалов и сановников империи, то трудно найти что-нибудь, кроме жалоб и печальных предчувствий. Они идут за Наполеоном неохотно, «с утомленным послушанием». Но эта усталость далеко не затрагивает широких кругов армии. Молодое дворянство, из которого комплектуется большая часть офицеров, полно воинственного пыла и завоевательного духа. Оно требует своей доли славы и с восторгом приветствует новую войну. «Кто из нас, - пишет граф Сегюр, - в своей юности не приходил в воодушевление при чтении описания подвигов наших предков? Не хотели ли тогда мы сами все сделаться этими героями, действительную или фантастическую историю которых мы читали? И когда, в этом состоянии экстаза, эти мечты о подвигах могли вдруг осуществиться... кто бы из нас стал колебаться и не бросился бы в бой, полный восторга и надежды, презирая ненавистный и позорный покой? Таково было настроение новых поколений. Тогда легко было быть честолюбивым! Эпоха опьянения и счастья, когда французский солдат, господин всего мира при помощи своих побед, ценил себя выше, чем любого сеньора, даже монарха, через земли которого он проходил! Ему казалось, что государи всей Европы царствуют только с соизволения его вождя и его армии». То же самое можно сказать и про большинство солдат. Правда, число уклоняющихся от воинской повинности все возрастает, но они все же составляют пока меньшинство среди призываемых новобранцев. Большинство солдат по-прежнему рвется в бой и предано Наполеону душой и телом. Оно убеждено, что через неизвестную Россию Наполеон поведет свою армию дальше, в страны сказочных богатств и очарований. Вот любопытный отрывок из письма одного молодого солдата к своим родным: «Мы вступим сначала в Россию, где мы должны посражаться немного, чтобы открыть себе проход дальше. Император должен же прибыть в Россию, чтобы объявить войну этому ничтожному (petit) императору. О! мы скоро расколотим его в пух и прах (nous l"aurons arrange a la sauce blanche). Ах, отец, идут удивительные приготовления к войне. Старые солдаты говорят, что они никогда не видали ничего подобного. Это правда, ибо собирают громадные силы. Мы не знаем только, против одной ли России это. Один говорит, что это для похода в Великую Индию, другой, что для похода в Египет (в подлиннике Egippe), не знаешь, кому и верить. Мне это все равно. Я хотел бы, чтобы мы дошли до самого конца света».

Таким образом, французская армия отнюдь не страдала отсутствием воинственного духа с начала похода. И тем не менее, она уже тогда носила в себе семена разложения. Прежде всего все планы Наполеона обеспечить армию достаточно быстрым подвозом съестных припасов в большинстве случаев очень мало осуществлялись. Большая часть телег с провиантом не успела вовремя добраться до Вислы или вследствие плохой организации дела или вследствие дурного состояния дорог. Когда армия дошла до Немана, то обоз с провиантом оказался на несколько этапов сзади. Волей-неволей приходилось прибегать к обычному приему прокормления Наполеоновских армий - к реквизициям с населения восточной Пруссии и Польши. «Армия запасалась провиантом на ходу, - пишет граф Сегюр. - Страна была обильна. Захватывали лошадей, повозки, рогатый скот, съестные припасы всякого рода. За собой тащили все, даже жителей, чтобы править телегами обоза». Наполеон и его маршалы вообще сквозь пальцы смотрели на грабежи населения своими солдатами. Но никогда еще раньше дисциплина не доходила до такого упадка и грабежи не достигали такого размера. Только в корпусе Даву держалась еще дисциплина, и самые реквизиции производились в известном порядке. В других корпусах реквизиции превращались в открытый грабеж и мародерство. Солдаты массами покидали ряды, чтобы запасаться провиантом. Еще до вступления в пределы России число отсталых и мародеров превышало 30.000, и Наполеону пришлось образовать специальные летучие колонны для преследования их. Такой быстрый упадок дисциплины был сам по себе грозным предвестником будущих несчастий. Мы видели, что Наполеон, считаясь со скудостью естественных богатств России и с бедностью ее жителей, старался взять с собой все что только могло понадобиться армии во время похода. Но результатом этого было то, что армию сопровождал громадный обоз, страшно затруднявший ее движение и лишавший ее той специфической легкости и подвижности, которая всегда отличала армии Наполеона и позволяла ему решать судьбу кампании одним ударом. Воинственный пыл французских полков не мог заменить опытности. Большая часть тех ветеранов, героев войн эпохи революции, давно погибла в беспрерывных походах, особенно во время испанской экспедиции, стоившей французам громадных потерь. Только корпус Даву имел в своем составе достаточное количество старых солдат. Остальные корпуса почти сплошь состояли из новобранцев. И как бы ни рвалась в бой вновь призванная к оружию молодежь, она, конечно, не могла собой заменить знаменитых «ворчунов». Одной из главных движущих сил французских армий этого времени было личное влияние Наполеона на солдат. Но исключительная величина армии и обширность театра военных действий заставила разделить всю «великую армию» на отдельные корпуса, и чем дальше находился тот или иной корпус от центральной армии, тем слабее чувствовалось обаяние самого императора. Стоявшие во главе отдельных корпусов маршалы и генералы в силу дальности расстояний не могли получать обычных детальных руководящих указаний от самого Наполеона и должны были часто действовать за свой страх и риск. Недостаточно приученные к самостоятельности и привыкшие только исполнять приказы своего императора, они невольно терялись и делали ошибки. Но едва ли не главный, основной порок в устройстве великой армии был ее интернациональный, разноплеменный состав. Мы видели, что на 600.000 слишком жителей французской империи было меньше половины, а надо помнить, что в этот момент французская империя была почти вдвое больше прежнего французского королевства и включала в свой состав Бельгию, Голландию, и значительные части Германии и Италии. Следовательно, настоящих французов в армии было много меньше 300.000 чел. В то же время в ее состав входило до 200.000 немцев, нации, особенно угнетенной Наполеоном и его ненавидевшей, - нации, с нетерпением ждавшей момента, когда можно будет свергнуть французское иго, и охотно посылавшей волонтеров в русскую армию, чтобы сражаться с французами. Если баварцы и южные немцы вообще и не относились к французам с такой острой ненавистью, то зато вестфальцы, австрийцы и пруссаки далеки были от желания искренно желать Наполеону победы. Они ждали только первых серьезных неудач, чтобы покинуть его знамена, и первый пример отложения подал прусский корпус генерала Йорка уже в конце 1812 года.

В. А. Бутенко.

Квинтал=100 килограммам, т.е. 6 пудам приблизительно.

Поговорим сегодня о такой теме как численность армии Наполеона.Никаких особых выкладок я приводить не буду. Просто посмотрю на всем известные факты с точки зрения здравого смысла. Все цитаты будут из Вики. Цифры приблизительны, потому как сами историки до сих пор о них спорят. Главное их порядок.

Итак: Основные силы Наполеон сосредоточил в 3-х группах, которые по плану должны были окружить и уничтожить по частям армии Барклая и Багратиона. Левую (218 тыс. чел.) возглавлял сам Наполеон, центральную (82 тыс. чел.) - его пасынок, вице-король Италии Евгений Богарне, правую (78 тыс. чел.) - младший брат в семье Бонапартов, король Вестфалии Жером Бонапарт. Помимо главных сил, против Витгенштейна на левом фланге расположился корпус Жака Макдональда в 32,5 тыс. чел. , а на юге - правом фланге - союзнический корпус Карла Шварценберга, насчитывающий 34 тыс. человек. .

Итого основные военные действия против нашей армии велись силами 3 групп общей численностью 378 тыс. человек.

Наши силы:

Удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещённые на западной границе: 1-я армия Барклая-де-Толли и 2-я армия Багратиона, всего 153 тысячи солдат и 758 орудий. Ещё южнее на Волыни (северо-запад нынешней Украины) располагалась 3-я армия Тормасова (до 45 тысяч, 168 орудий), служившая заслоном от Австрии. В Молдавии против Турции стояла Дунайская армия адмирала Чичагова (55 тысяч, 202 орудия). В Финляндии против Швеции стоял корпус русского генерала Штейнгеля (19 тысяч, 102 орудия). В районе Риги находился отдельный корпус Эссена (до 18 тысяч), до 4 резервных корпусов размещались дальше от границы.

Нерегулярные казачьи войска насчитывали по спискам 117 тысяч лёгкой кавалерии, однако реально в войне приняло участие 20-25 тысяч казаков.

С нашей стороны на острие главного удара было где то 153 тыс человек.

Не будем отвлекаться на мелкие стычки и сразу перейдем к Бородино. :

26 августа (7 сентября) у деревни Бородино (в 125 км западнее Москвы) произошло крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. Численности армий были сравнимы - 130-135 тысяч у Наполеона против 110-130 тысяч у Кутузова

.

И вот тут сразу идут не стыковки. С нашей стороны все в порядке. Было 153 осталось 110-130 , плюс минус туда сюда, поход от границы, небольшие сражения с французами, заболевшие, отставшие, несчастные случаи и все такое. Все в пределах логики.

А вот с французами все не так. Вначале было 378 , а к Москве пришло только 135 . Нет, понятно у французов тоже были потери и не маленькие. И пополнения им было взять не откуда. И гарнизоны в городах нужно было оставлять. Но это как то не вписывается в 243 тыс человек, разницы.

Тем более, что это было решающее сражение в этой войне. Сам Наполеон его жаждал, что есть силы. Французы по умолчанию должны были атаковать. А сейчас любой школьник знает, что для этого нужно прежде всего численное превосходство. А вот его то как раз практически не было. При том, что лишние 50 тыс без вопросов решили бы все проблемы французов.

Идем дальше. Все мы знаем, что Наполеон в ходе сражения так и не ввел в бой свой последний резерв - старую гвардию. А ведь это могло решить ход битвы и всей войны. Чего он опасался? Ведь у него, даже по самым пессимистичным расчетам, оставалось 100 тыс человек в резервах как минимум. А может быть на самом деле старая гвардия была его последним резервом?

Победить под Бородино Наполеону не получилось.

После кровопролитнейшей 12-часовой битвы, французы ценой 30 - 34 тысяч убитыми и ранеными потеснили левый фланг и центр русских позиций, но развить наступление не смогли. Русская армия также понесла тяжёлые потери (40 - 45 тысяч убитыми и ранеными). Пленных почти не было ни с той, ни с другой стороны. 8 сентября Кутузов приказал отступить на Можайск с твёрдым намерением сохранить армию

.

И тут цифры не сходятся. По логике вещей потери наступающей стороны должны быть как минимум равны потерям обороняющих. А с учетом того, что разбить русскую армию у Наполеона не получилось, то его потери и вовсе должны быть больше наших.

Идем дальше. Наши оставили Москву и отступили на юг. Наполеон сидел в Москве больше месяца. Почему за это время ему не подошло никаких подкреплений. Опять же где эти 243 тыс человек, которые могли решить ход войны?

Французская армия таяла буквально на глазах. Дошло до того, что они просто не смогли даже опрокинуть Милорадовича под Тарутино. Настолько у них уже не было сил. Об этом говорит сам факт отступления от Москвы. В конце концов можно было сделать рывок на Север. Причем еще в сентябре, когда погода было относительно хорошей и у французов еще были силы. А там, на севере, много богатых городов, которые практически не были прикрыты войсками. В конце концов там Петербург, столица Империи. Богатый город с большими запасами провианта. Но сил судя по всему уже не было совсем.

Что было дальше вы знаете.

По сведениям прусского чиновника Ауэрсвальда к 21 декабря 1812 года через Восточную Пруссию прошло из Великой армии 255 генералов, 5111 офицеров, 26 950 низших чинов, «все в весьма жалком состоянии». К этим 30 тысячам надо добавить примерно 6 тысяч солдат (вернувшихся во французскую армию) из корпусов генерала Ренье и маршала Макдональда, действовавших на северном и южном направлениях. Многие из вернувшихся в Кёнигсберг, по свидетельству графа Сегюра, скончались от болезней, достигнув безопасной территории.

Если выкинуть те 243 тыс человек разницы, о которых я упоминал выше, то все сходится. 135 тыс под Бородино, минус потери в 40-45 тыс, минус дезертиры, минус погибшие в битвах при отступлении от Москвы, минус просто замершие и умершие от голоду, пленные, минус секретное оружие в виде русишен партизанен, так и получаются эти 36 тыс человек. В общем общие силы Наполеона вначале составляли скорее всего не больше 200 тыс человек. При этом на всех направлениях, при вступлении в Россию. Об этом свидетельствует и стойкое желание Наполеона выиграть войну в ходе одного генерального сражения и желательно, еще на границе. Не было у него сил на затяжную компанию, не было. И весь его поход это по сути авантюра.

Ничего сложного в этих расчетах нет. Все в пределах здравого смысла.

На самом дело о том же самом написано в Вики:

Имеются свидетельства (в частности, генерала Бертезена (фр.)русск.) о том, что фактическая численность 1-й линии Великой армии составляла лишь около половины от её списочного состава, то есть не более 235 тысяч человек, и что командиры при подаче отчётов скрывали истинный состав своих частей. Примечательно, что тогдашние данные русской разведки давали также эту численность

Так что ничего нового я по сути не написал.

Как я уже говорил, Великая армия Наполеона являлась многонациональной. В 1812 г. в ней было значительное количество иностранных контингентов (историки до сих пор спорят по поводу количества солдат-иностранцев, принявших участие в походе в Россию в 1812 г.: одни называют цифру 30-40% иностранных солдат от общего количества армии, другие доводят их численность даже до 50%). Часть солдат-иностранцев вступала во французскую армию добровольно, другие являлись подданными государств союзных Франции или ее сателлитов, насильно обязанных поставлять Наполеону свои воинские контингенты.

Боевые качества иностранных контингентов французской армии были разными: хорошими солдатами считались поляки и итальянцы. Немцы, разделенные в то время на множество мелких государств, сражались неодинаково: жители одних земель считались отличными солдатами, другие, наоборот, очень плохими.

СОЮЗНИКИ ФРАНЦИИ В 1812-13 гг.

Ниже приведена информация только об армиях тех союзных Наполеону стран, которые участвовали в походе в Россию. Страны, не поставлявшие в Великую армию солдат, или чьи солдаты не участвовали во вторжении в Россию, а воевали в других районах, в данном списке не приводятся.

БАВАРИЯ

Королевство Бавария присоединилась к союзу с Наполеоном в 1806 году после поражения Австрии при Аустерлице. В 1806 году, когда Бавария вступила в союз с Францией, она поставила под знамена Наполеона 10 линейных полков; к 1811 году их число возросло до 13-ти. Кроме того, в составе французской армии в Россию вступили 6 батальонов легкой баварской пехоты. Что касается кавалерии, то в 1806 году к французам присоединились 2 баварских драгунских и 4 баварских легких кавалерийских полка. В 1811 году драгунские полки были переформированы в легкоконные, и в Россию в 1812 году вступили уже 6 баварских легкоконных полков.

В 1812 году баварские войска активно участвовали в походе Наполеона в Россию; они составляли 6-й корпус генерала Сен-Сира (центральное направление). В конце 1813 года, после поражения французов при Лейпциге, Бавария перешла на сторону антинаполеоновской коалиции, благодаря чему сохранила большую часть своих территориальных приобретений.

Баварские пехотинцы: гренадер 4-го полка, рядовой 2-го полка, унтер-офицер 11-го пехотного полка

Баварские кавалеристы: кирасир, улан, легкий кавалерист, гусар

БАДЕН

Герцогство Баден оказалось на пути Наполеона в его борьбе с Австрией; чтобы не быть раздавленным и уничтоженным грозным противником, герцог Карл-Фридрих Баденский после поражения Австрии при Маренго (1801) перешел на сторону Франции, и уже в качестве союзника Наполеона принял участие в битве при Аустерлице (1805).

В 1812 году герцогство Баден направило в войска Наполеона 4 линейных пехотных полка, егерский батальон и 2 полка легких драгун. Эти части вошли в 9-й корпус маршала Виктора. Поначалу этот корпус обеспечивал охрану коммуникаций наполеоновской армии, но при отступлении французов из России он был выведен в первую линию и отражал атаки русских войск при Березине. При этом баденские части понесли огромные потери – на родину смогли вернуться только 1500 человек…

Баденские пехотинцы: рядовые 3-го и 1-го линейных полков, вольтижер легкого батальона

БЕРГ И КЛЕВЕ

Великое герцогство Берг представляло собой искусственное образование, учрежденное в 1806 г Наполеоном в качестве «буферной зоны» между Францией и Пруссией. Первоначально это герцогство возглавил Иоахим Мюрат, который отправил под знамена Наполеона 4 пехотных и 1 кавалерийский полк (гвардейский полк Бергской легкой кавалерии, состоял всего из 2-х эскадронов) Этот кавалерийский полк эскортировал Жозефа Бонапарта в Испании, а в 1808 году был включен в состав императорской гвардии. Впоследствии Мюрат стал королем Неаполитанским, а герцогом Берга был назначен малолетний племянник Наполеона – Наполеон-Луи.

Армия Берга была слишком мала, чтобы представлять самостоятельную силу, поэтому бергские части входили в состав более крупных соединений, действовавших в Испании и в России.

Пехотинцы герцогства Берг и Клеве

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ВАРШАВСКОЕ

Еще в начале 18 века Королевство Польское являлось одним из крупнейших в Европе, однако к концу столетия ослабевшее, раздираемое внутренними противоречиями государство развалилось и было поделено между соседями: Австрией, Пруссией и Россией. Желавшие восстановить свою государственность польские патриоты искали поддержки у революционной Франции, а затем – у Наполеона Бонапарта, громившего именно те страны, между которыми была поделена Польша. Поэтому еще с революционных времен в составе французской армии находилось много поляков, которые объединялись в национальные подразделения и храбро сражались на стороне французов. После разгрома осенью 1806 года Пруссии Наполеон создал на отобранных у Пруссии полских землях Великое герцогство Варшавское, ставшее буферным государством между Францией и Россией. Это обнадежило польских патриотов в том, что после разгрома России можно будет восстановить Польшу в прежнем объеме, и потому вооруженные силы нового государства с радостью влились в состав Великой армии. Большая часть польских частей вошла в 5 пехотный корпус Понятовского, однако и в других корпусах французской армии находились польские подразделения, часто являвшиеся самыми боеспособными группировками этих корпусов. Причем в русской кампании поляки особо зарекомендовали себя сразу в двух направлениях: самые отважные и напористые в бою, они были в то же время самыми жестокими грабителями и мародерами, о чем осталось немало свидетельств современников.

В 1812 году в составе французской армии находились 1 гвардейский уланский полк (в Старой гвардии), 17 польских и 7 литовских пехотных полков, а также 20 кавалерийских полков, являвшихся не только саблями и пиками, но и «глазами и ушами» наполеоновских войск

В отличие от большинства союзников Франции, поляки до самого конца оставались верны Наполеону – они продолжали сражаться в рядах французской армии и погибать за императора даже в его последней битве при Ватерлоо…

Пехотинцы Великого герцогства Варшавского: сапер и фузилер Легиона Вислы

Улан кавалерии Великого герцогства Варшавского

ВЕСТФАЛИЯ

Вестфальское королевство было создано Наполеоном для своего брата Жерома Бонапарта в 1807 году из территорий, отторгнутых у Ганновера, Пруссии и Гессена.

Жером Бонапарт смог поставить под знамена брата 8 полков линейной пехоты, 4 полка легкой пехоты и неполный полк королевской гвардии, состоявший из гренадерского, егерского и карабинерного батальонов. Большая часть этих частей входила в состав 8-го пехотного корпуса Жерома Бонапарта.

Вестфальская кавалерия состояла из гвардейских и армейских подразделений. Армейская кавалерия включала в себя 2 кирасирских полка (созданы в 1808 и 1810 гг), 2 гусарских полка, и 1 легкоконный полк (в октябре 1812 г на бумаге был сформирован 2-й легкоконный полк). В гвардии числились конно-гвардейский эскадрон и 3 легкоконных эскадрона (с 1811 г - пикинерные или уланские), а так же французский гусарский полк, носивший название "Гусары Жерома Наполеона". После распада Вестфальского королевства этот полк перешел в ряды французской армии, как 13-й гусарский полк. 25.03.1814 г при Фершампенуазе этот полк был полностью уничтожен.

Офицер и солдат вестфальского пехотного полка

Рядовой гусарского полка Жерома Наполеона (впоследствии - 13-й гусарский Франции)

ВЮРТЕМБЕРГ

Войска курфюшества Вюртемберг присоединились к Наполеону в 1806 году. Они участвовали под французскими знаменами в битве при Аустерлице, и за это Наполеон объявил Вюртемберг королевством, увеличив территории этого государства.

Вюртемберг поставил под знамена Наполеона 8 линейных полков (во французской армии они получили номера с №1 по №8, хотя на родине имели другую нумерацию). Легкая пехота Вюртемберга состояла из 2 егерских полков и 2-х батальонов легкой пехоты, которые в 1813 году были объединены в один полк. Во французской армии они получили традиционную нумерацию от №1, хотя на родине имели другие номера.

Вюртембергская кавалерия состояла из гвардейских и армейских частей. Гвардия включала в себя 1 гвардейский легкоконный и 2 гвардейских конно-егерских полка (один из которых назывался полком гидов). Непосредственную охрану короля Вюртембергского Фридриха осуществлял лейб-гвардейский полк и 2 эскадрона конных гренадер. В армейской кавалерии числилось 2 легкоконных полка, 2 - конно-егерских и 2 драгунских полка.

После битвы при Лейпциге в конце 1813 года Вюртемберг перешел на сторону антинаполеоновской коалиции.

Пехота Вюртемберга: солдаты 1-го и 8-го линейных полков, егерь легкого полка и солдат 1-го линейного полка в форме 1813 г

Кавалерия Вюртемберга: гид, конногвардеец, конногренадер

ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ

Так же, как и другие германские правители, ландграф Гессенский Людвиг присоединился к Наполеону в 1806 году после Аустерлица. В основном Гессенские войска в составе наполеоновской армии принимали участие в боевых действиях в Испании и в России. После поражения Наполеона в России ландграф Гессенский в конце 1813 года покинул союзника, и перешел на сторону антинаполеоновской коалиции.

Гессенская пехота состояла из 2-х гвардейских и 1 армейского полка, сформированных по французскому образцу из существовавших до этого трех пехотных бригад. Гессенская кавалерия состояла из 1-го гвардейского и 1-го легкоконного полка.

пехота Гессен-Дармштадта: капрал гренадерского полка и офицер лейб-гвардейского полка

ГОЛЛАНДИЯ

Королевство Голландия существовало с 1806 по 1810 год (до этого государство называлось Австрийскими Нидерландами, а с 1794 года - Батавской республикой). На протяжении нескольких столетий голландцы в экономическом и военном плане противостояли Англии, которая еще в середине 18 века смогла оттеснить Голландию на второй план. Именно это и стало причиной союза Голландии с Францией, так же стремившейся подорвать могущество Британской империи. Результатом союза стало превращение Голландии в королевство, правителем которого был назначен младший брат Наполеона Луи. Однако Луи возгордился своим положением и попытался править самостоятельно, не считаясь с интересами брата. В результате в 1810 г Наполеон низложил Луи, присоединил Голландию к Франции, а ее войска влил во французские. Все это вызвало недовольство голландцев, которые в 1813 году даже подняли восстание против Наполеона, а в 1815 году во время сражения при Ватерлоо составили значительную часть британских войск герцога Веллингтона.

На момент присоединения Голландии к Франции голландские войска состояли из 1 гвардейского гренадерского полка (включен в состав Старой гвардии Наполеона), 2 гвардейских кавалерийских полков (объединены Наполеоном в 1 пикинерный полк), 8 линейных пехотных и 2 легких пехотных полков, а также 3 кавалерийских полков.

Голландские пехотинцы: фузилеры и гренадеры (в медвежьих шапках)

ИСПАНИЯ

В 1812 году в Испании шли напряженные боевые действия между французской, британской и испанской армиями, в которой деятельное участие принимали так же испанские партизаны. Поэтому все воинские контингенты испанской армии были заняты на родине. В составе Великой армии в Россию вступили всего 2 испанские воинские части: пехотный короля Жозефа полк и пионерный батальон. Эти части сражались в битвах при Бородино и при Красном.

Испанские пехотинцы: гренадер полка короля Жозефа и офицер физилеров

ИТАЛЬЯНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

Итальянское королевство было образовано Наполеоном в 1805 году путем слияния территорий Ломбардии, Цезальпинской, Циспаданской и Венецианской республик, а также районов Южного Тироля. Королем нового государства стал пасынок Бонапарта Евгений (Эжен) Богарне, который и занялся созданием итальянской армии. К 1812 году эта армия включала в себя 2 гвардейских пехотных полка, 2 гвардейских кавалерийских полка, 20 полков линейной пехоты, 10 полков легкой пехоты и 10 полков кавалерии. Большинство этих частей приняло участие в походе в Россию в 1812 году в составе 4-го пехотного корпуса Богарне; итальянцы отлично зарекомендовали себя в многочисленных боях.

Итальянская пехота: армейский гренадер, шассер (егерь), офицер армейских гренадер и гренадер гвардии (в медвежьей шапке)

НЕАПОЛИТАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

В 1806 году Наполеон сверг с неаполитанского престола короля Фердинанда и назначил королем Неаполя своего старшего брата Жозефа, однако в 1808 году он «перевел» Жозефа на испанский трон, а королем неаполитанским сделал своего шурина Иоахима Мюрата.

При создании армии Жозеф столкнулся с проблемой малого числа добровольцев, желающих встать под ружье. Жозеф нашел из этой ситуации оригинальный выход: в его армию вошло значительное число уголовников, которые были согласны на все, лишь выйти из-за решетки. Поэтому впоследствии вставшему во главе Неаполя Мюрату до самого конца наполеоновских войн так и не удалось полностью искоренить разбойничьи традиции своего воинства. Введенный в 1809 году всеобщий призыв только усугубил ситуацию: фактически разбойничьи части Неаполя пополнились людьми, уклонявшимися от службы и только и мечтавшими о дезертирстве. Все это, естественно, не повышало боеспособность неаполитанской армии.

В целом к 1812 году неаполитанская армия состояла из 2 гвардейских пехотных полков и 1 гвардейского кавалерийского полка, 8 полков линейной и 4 полков легкой пехоты, а также 3 легких кавалерийских полков. Часть этих полков входила в состав 33-й дивизии в 11-м корпусе маршала Ожеро и в основном занималась охраной коммуникационных линий.

После поражения французов в России и создания новой антинаполеоновской коалиции Мюрат начал переговоры с австрийцами, стремясь сохранить за собой престол в случае разгрома Наполеона. В результате этих переговоров в 1814 году Мюрат перешел на сторону врагов Бонапарта, и только отречение императора стало причиной того, что неаполитанцам не пришлось вступить в бой со своими бывшими товарищами по оружию.

Неаполитанская пехота: вольтижер 5-го линейного, офицер 6-го линейного и офицер-медик 9-го линейного полка

ПРУССИЯ

Пруссия вступила в эпоху наполеоновских войн с устаревшей тактикой и полководцами более чем преклонного возраста, что сыграло значительную роль в поражении этого государства в 1806 году. Однако многие пруссаки не желали признавать поражения и бежали из страны в Россию или начали партизанское движение в Пруссии против французов. В 1812 году порабощенная французами Пруссия была принуждена Наполеоном выставить для похода в Россию 5 пехотных и 6 кавалерийских полков, которые в основном вошли во вспомогательный корпус маршала Макдональда. В результате этого принуждения пруссаки, вообще-то слывшие храбрыми и упорными воинами, в русской кампании сражались неохотно и ненастойчиво, среди них был очень высокий процент дезертирства и перехода в русскую армию. Бежавших от Наполеона пруссаков оказалось так много, что в составе русской армии даже был организован прусский добровольческий легион, который в 1813 году принял участие в освобождении своей родины от французов. В это же время против Наполеона выступил и прусский король, отдавший приказ своей армии начать боевые действия совместно с российской армией.

Прусская тяжелая пехота: фузилеры 6-го линейного полка (рядовые в парадной и походной форме, унтер-офицер в походной форме)

Прусская легкая пехота: рядовой егерского батальона и офицер гвардейского егерского батальона

САКСОНИЯ

В 1805 году саксонская армия сражалась вместе с прусской против французов под Заальфельдом и Йеной, но в 1806 году Саксония была вынуждена присоединиться к Рейнскому союзу, подчинявшемуся Наполеону. За эту уступку Бонапарт сделал саксонского курфюста Фридриха-Августа королем. Под командованием маршала Бернадота саксонцы отважно сражались под Ваграмом, однако после разрыва Бернадота с Бонапартом они впали в немилость у императора. В 1812 году Саксония по требованию Наполеона сформировала целый 7-й пехотный корпус, который вторгся в Россию вместе с Великой армией и сражался рядом с австрийцами на южном направлении. Саксонцы вели себя в боях очень достойно, их кавалерия особо отличилась в атаках при Бородино.

Армия Саксонии имела 1 гвардейский пехотный и 8 линейных полков, 2 полка легкой пехоты, 1 гвардейский кавалерийский, 2 кирасирских и 5 легкокавалерийских полков.

Саксонцы понесли в России очень большие потери, в некоторых полках в строю осталось всего по 1 батальону. После поражения в России Фридрих-Август начал переговоры с противниками французов, но Наполеон, арестовав короля, заставил саксонцев вновь сражаться на своей стороне. Однако это закончилось печально для императора: в начале Лейпцигского сражения целая саксонская дивизия (5000 человек) вышла из рядов французских войск и обратила свое оружие против французов.

Пехотинцы Саксонии: солдаты и офицер линейной пехоты (в белых мундирах), солдаты легкой пехоты (в зеленых мундирах)

СБОРНЫЕ ПОЛКИ МАЛЫХ ГЕРМАНСКИХ КНЯЖЕСТВ

Малые германские княжества Рейнского союза, такие, как Липпе-Детмольд, Ангальт-Дессау, Мекленбург-Шверин и другие, поставляя Наполеону по несколько сотен, в лучшем случае до 1 тысячи человек, совместно смогли сформировать всего 3 пехотных и 1 кавалерийский полк. Эти части входили в состав различных французских или германских дивизий.

Исследование протоиерея Александра Ильяшенко «Динамика численности и потерь наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 года».

В 2012 году исполнилось двести лет Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению . Эти события описаны многими современниками и историками. Однако, несмотря на многие опубликованные источники, мемуары и исторические исследования, ни для численности Русской армии и ее потерь в Бородинском сражении, ни для численности и потерь наполеоновской армии нет устоявшейся точки зрения. Разброс величин значителен как по численности армий, так и по величине потерь.

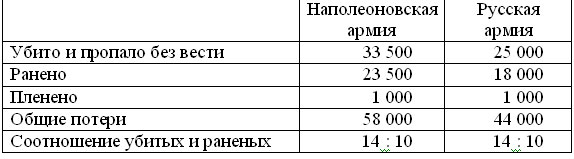

В изданном в Санкт Петербурге в 1838 г. «Военном энциклопедическом лексиконе» и в надписи на Главном монументе, установленном на Бородинском поле в 1838 году, зафиксировано, что при Бородине было 185 тысяч наполеоновских солдат и офицеров против 120 тысяч русских. На монументе также указывается, что потери наполеоновской армии составили до 60 тысяч, потери русской – 45 тысяч человек (по современным данным соответственно – 58 и 44 тысячи ).

Наряду с этими оценками существуют другие, радикально отличающиеся от них.

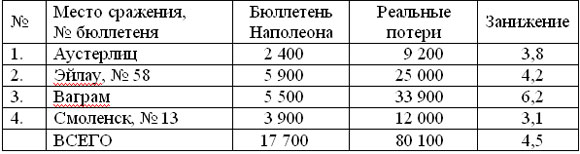

Так, в бюллетене № 18 «Великой» армии, выпущенном сразу после Бородинского сражения, император Франции определил потери французов всего лишь в 10 тысяч солдат и офицеров.

Разброс оценок наглядно демонстрируют следующие данные .

Таблица 1. Оценки противостоящих сил, выполненные в разное время различными авторами

Estimates of the sizes of opposing forces made at different times by different historians

Таб. 1

Подобная картина наблюдается и для потерь наполеоновской армии. В представленной ниже таблице потери наполеоновской армии представлены в порядке возрастания .

Таблица 2. Потери наполеоновской армии, согласно данным историков и участников битвы

Таб. 2

Как видим, действительно, разброс величин достаточно велик и составляет несколько десятков тысяч человек. В таблице 1 жирным шрифтом выделены данные авторов, считавших численность русской армии превосходящей численность наполеоновской. Интересно отметить, что отечественные историки присоединились к подобной точке зрения только с 1988 года, т.е. с начала перестройки.

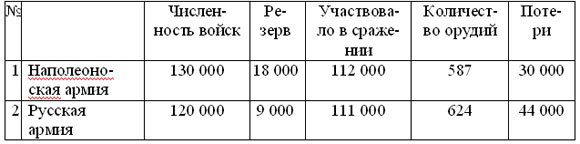

Наибольшее распространение для численности наполеоновской армии получила величина 130 000, для русской – 120 000 человек, для потерь соответственно – 30 000 и 44 000.

Как указывает П.Н. Грюнберг, начиная с труда генерала М.И.Богдановича «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам», признана за достоверную численность войск Великой армии при Бородине предложенная еще в 1820-е гг. Ж. де Шамбре и Ж. Пеле де Клозо. Они ориентировались на данные переклички в Гжатске 2 сентября 1812 г., но игнорировали приход резервных частей и артиллерии, пополнивших армию Наполеона перед сражением .

Многими современными историками данные, указанные на монументе отвергаются, а у некоторых исследователей даже вызывают иронию. Так, А. Васильев в статье «Потери французской армии при Бородино» пишет, что «к сожалению, в нашей литературе об Отечественной войне 1812 года очень часто встречается цифра 58 478 человек. Она была вычислена русским военным историком В. А. Афанасьевым на основе данных, опубликованных в 1813 году по распоряжению Ростопчина. В основе подсчетов – сведения швейцарского авантюриста Александра Шмидта, который в октябре 1812 года перебежал к русским и выдал себя за майора, якобы служившего в личной канцелярии маршала Бертье» . С этим мнением нельзя согласиться: «Генерал граф Толь, основываясь на официальных документах, отбитых у неприятеля во время бегства его из России, считает во французской армии 185 000 человек, и до 1000 орудий артиллерии» .

Командование русской армии имело возможность опираться не только на «официальные документы, отбитые у неприятеля во время бегства его из России», но и на сведения попавших в плен неприятельских генералов и офицеров. Например, генерал Бонами был пленен в Бородинском сражении. Состоявший при русской армии английский генерал Роберт Вильсон писал 30 декабря 1812 г.: «Среди наших пленных не меньше пятидесяти генералов. Их имена опубликованы и, несомненно, появятся в английских газетах» .

Эти генералы, а также попавшие в плен офицеры генерального штаба располагали достоверной информацией. Можно предположить, что именно на основе многочисленных документов и показаний пленных генералов и офицеров по горячим следам отечественными военными историками была восстановлена правдивая картина событий.

На основе доступных нам фактов и их численного анализа мы попытались оценить количество войск, которое привел Наполеон на Бородинское поле, и потери его армии в Бородинском сражении.

В таблице 3 представлена численность обеих армий в Бородинском сражении согласно широко распространенной точке зрения. Современными отечественными историками потери русской армии оцениваются в 44 тысячи солдат и офицеров.

Таблица 3. Численность войск в Бородинском сражении

Таб. 3

В конце сражения в каждой армии оставались резервы, которые не принимали в нем непосредственного участия. Количество войск обеих армий, непосредственно участвовавших в сражении, равное разности общей численности войск и величины резервов, практически совпадает, по артиллерии наполеоновская армия уступала Русской. Потери же Русской армии в полтора раза превосходят потери наполеоновской.

Если предложенная картина соответствует действительности, то чем же славен день Бородина? Да, конечно, наши воины дрались храбро, но неприятельские храбрее, наши искусно, а они искуснее, наши военачальники опытные, а у них опытнее. Так какая же армия заслуживает большего восхищения? При таком соотношении сил беспристрастный ответ очевиден. Если сохранять беспристрастность, придется также признать, что Наполеон одержал очередную победу.

Правда, возникает некоторое недоумение. Из 1 372 орудий, находившихся при армии, пересекшей границу, примерно четвертая часть была распределена на вспомогательные направления. Что же, из оставшихся более чем 1 000 орудий до Бородинского поля было доставлено всего только немногим более половины?

Как мог Наполеон, с молодых лет глубоко понимавший значение артиллерии, допустить, чтобы к решающему сражению были выставлены не все орудия, а только некоторая часть? Обвинять Наполеона в несвойственной ему беспечности или неспособности обеспечить транспортировку орудий к полю боя представляется нелепым. Спрашивается, соответствует ли действительности предложенная картина и можно ли мириться с подобными нелепостями?

Подобные недоуменные вопросы рассеиваются данными, взятыми с Монумента, установленного на Бородинском поле.

Таблица 4. Численность войск в Бородинском сражении. Монумент

Таб. 4

При таком соотношении сил складывается совершенно иная картина. Несмотря на славу великого полководца, Наполеон, обладая полуторным превосходством в силах, не только не смог сокрушить Русскую армию, но его армия понесла потери на 14 000 большие, чем русская. День, в который Русская армия вынесла натиск превосходящих сил противника и смогла нанести ему потери, более тяжелые, чем собственные, несомненно, является днем славы Русской армии, днем доблести, чести, мужества ее полководцев, офицеров и солдат.

На наш взгляд, проблема носит принципиальный характер. Или, пользуясь фразеологией Смердякова, в Бородинском сражении «умная» нация победила «глупую», или же многочисленные силы объединенной Наполеоном Европы, оказались бессильными перед величием духа, храбростью и воинским искусством русского христолюбивого воинства.

Чтобы лучше представить себе течение войны, приведем данные, характеризующие ее конец. Выдающийся немецкий военный теоретик и историк Карл Клаузевиц (1780-1831), офицер прусской армии, состоявший в войну 1812 года при русской армии, описал эти события в книге «Поход в Россию 1812 года», опубликованной в 1830 году незадолго до его смерти.

Опираясь на Шамбре, Клаузевиц оценивает общую численность наполеоновских вооруженных сил, перешедших в течение кампании границу с Россией, в 610 000 человек .

Когда остатки французской армии собрались в январе 1813 года за Вислой, «оказалось, что они насчитывают 23 000 человек. Австрийские и прусские войска, вернувшиеся из похода, насчитывали приблизительно 35 000 человек, следовательно, все вместе составляли 58 000 человек. Между тем созданная армия, включая сюда и подошедшие впоследствии войска, насчитывала фактически 610 000 человек.

Таким образом, в России осталось убитыми и пленными 552 000 человек. При армии находилось 182 000 лошадей. Из них, считая прусские и австрийские войска и войска Макдональда и Ренье, уцелело 15 000, следовательно, потеряно было 167 000. В армии было 1 372 орудия; австрийцы, пруссаки, Макдональд и Ренье привезли с собою обратно до 150 пушек, следовательно, было потеряно свыше 1 200 орудий» .

Данные, приведенные Клаузевицем, сведем в таблицу.

Таблица 5. Общие потери «Великой» армии в войне 1812 г.

Таб. 5

Обратно вернулось только 10% личного состава и снаряжения армии, горделиво именовавшей себя «Великой». Подобного история не знает: армия более чем в два раза превосходящая своего противника, была им наголову разбита и практически полностью уничтожена.

Император

Прежде чем приступить непосредственно к дальнейшему исследованию, коснемся личности российского Императора Александра I, которая подверглась совершенно незаслуженному искажению.

Бывший посол Франции в России, Арман де Коленкур, человек, приближенный к Наполеону, вращавшийся в самых высоких политических сферах тогдашней Европы, вспоминает, что накануне войны в беседе с ним австрийский император Франц сказал, что Императора Александра

«характеризовали ему, как нерешительного, подозрительного и поддающегося влияниям государя; между тем в вопросах, которые могут повлечь за собою такие огромные последствия, надо полагаться только на себя и в особенности не приступать к войне прежде, чем будут исчерпаны все средства сохранения мира» .

То есть австрийский император, изменивший союзу с Россией, считал русского императора мягкотелым и несамостоятельным.

Со школьных лет многим памятны слова :

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда

Над нами царствовал тогда.

Это ложное представление об Императоре Александре, запущенное в свое время политической верхушкой тогдашней Европы, было некритически воспринято либеральными отечественными историками, а также великим Пушкиным, и многими его современниками и потомками.

Тот же Коленкур сохранил рассказ де Нарбонна, характеризующий Императора Александра с совершенно иной стороны. Де Нарбонн был послан Наполеоном в Вильно, где находился Император Александр.

«Император Александр с самого начала откровенно сказал ему:

– Я не обнажу шпаги первым. Я не хочу, чтобы Европа возлагала на меня ответственность за кровь, которая прольется в эту войну. В течение 18 месяцев мне угрожают. Французские войска находятся на моих границах в 300 лье от своей страны. Я нахожусь пока у себя. Укрепляют и вооружают крепости, которые почти соприкасаются с моими границами; отправляют войска; подстрекают поляков. Император обогащает свою казну и разоряет отдельных несчастных подданных. Я заявил, что принципиально не хочу действовать таким же образом. Я не хочу таскать деньги из кармана моих подданных, чтобы переложить их в свой карман.

300 тысяч французов готовятся перейти мои границы, а я все еще соблюдаю союз и храню верность всем принятым на себя обязательствам. Когда я переменю курс, я сделаю это открыто.

Он (Наполеон – авт.) только что призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России, а я все еще верен союзу, – до такой степени мой рассудок отказывается верить, что он хочет принести реальные выгоды в жертву шансам этой войны. Я не строю себе иллюзий. Я слишком высоко ставлю его военные таланты, чтобы не учитывать всего того риска, которому может нас подвергнуть жребий войны; но если я сделал все для сохранения почетного мира и политической системы, которая может привести ко всеобщему миру, то я не сделаю ничего, несовместимого с честью той нации, которой я правлю. Русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью.

Если на моих границах соберутся все штыки Европы, то они не заставят меня заговорить другим языком. Если я был терпеливым и сдержанным, то не вследствие слабости, а потому, что долг государя не слушать голоса недовольства и иметь в виду только спокойствие и интересы своего народа, когда речь идет о таких крупных вопросах, и когда он надеется избежать борьбы, которая может стоить стольких жертв.

Император Александр сказал де Нарбонну, что в настоящий момент он не принял еще на себя никакого обязательства, противоречащего союзу, что он уверен в своей правоте и в справедливости своего дела и будет защищаться, если на него нападут. В заключение он раскрыл перед ним карту России и сказал, указывая на далекие окраины:

– Если император Наполеон решился на войну и судьба не будет благосклонной к нашему справедливому делу, то ему придется идти до самого конца, чтобы добиваться мира.

Потом он еще раз повторил, что он не обнажит шпаги первым, но зато последним вложит ее в ножны» .

Таким образом, Император Александр за несколько недель до начала военных действий знал, что готовится война, что армия вторжения уже насчитывает 300 тысяч человек, вел твердую политику, руководствуясь честью нации, которой он правил, зная, что «русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью». Кроме того, отметим, что война с Наполеоном – это война не с Францией только, а с объединенной Европой, так как Наполеон «призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России».

Ни о каком «вероломстве» и внезапности не было и речи. Руководство Российской Империи и командование армией располагало обширной информацией о противнике. Напротив, Коленкур подчеркивает, что

«Князь Экмюльский, генеральный штаб и все остальные жаловались на то, что не удалось до сих пор получить никаких сведений, и ни один разведчик еще не вернулся с того берега. Там, на другом берегу, видны были лишь несколько казачьих патрулей. Император произвел днем смотр войск и еще раз занялся рекогносцировкой окрестностей. Корпуса нашего правого фланга знали о передвижениях неприятеля не больше нашего. О позиции русских не было никаких сведений. Все жаловались на то, что ни один из шпионов не возвращается, что очень раздражало императора» .

Положение не изменилось и с началом военных действий.

«Неаполитанский король, командовавший авангардом, часто делал дневные переходы в 10 и 12 лье. Люди не покидали седла с трех часов утра до 10 часов вечера. Солнце, почти не сходившее с неба, заставляло императора забывать, что сутки имеют только 24 часа. Авангард был подкреплен карабинерами и кирасирами; лошади, как и люди, были изнурены; мы теряли очень много лошадей; дороги были покрыты конскими трупами, но император каждый день, каждый миг лелеял мечту настигнуть врага. Любою ценою он хотел добыть пленных; это было единственным средством получить какие-либо сведения о русской армии, так как их нельзя было получить через шпионов, сразу переставших приносить нам какую-либо пользу, как только мы очутились в России. Перспектива кнута и Сибири замораживала пыл наиболее искусных и наиболее бесстрашных из них; к этому присоединялась действительная трудность проникновения в страну, а в особенности в армию. Сведения получались только через Вильно. Прямым путем не доходило ничего. Наши переходы были слишком большими и быстрыми, а наша слишком истомленная кавалерия не могла высылать разведочные отряды и даже фланговые патрули. Таким образом, император чаще всего не знал, что происходит в двух лье от него. Но какую бы цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение у казаков было лучше, чем у нас; их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке, казаки нападали только при удобном случае и никогда не ввязывались в бой.

К концу дня наши лошади уставали обычно до такой степени, что самое ничтожное столкновение стоило нам нескольких храбрецов, так как их лошади отставали. Когда наши эскадроны отходили, то можно было наблюдать, как солдаты спешиваются в разгаре схватки и тянут своих лошадей за собой, а иные вынуждены даже покинуть лошадей и спасаться пешим порядком. Как и всех, его (императора – авт.) удивляло это отступление 100-тысячной армии, при котором не оставалось ни одного отставшего, ни одной повозки. На 10 лье кругом нельзя было найти какую-нибудь лошадь для проводника. Нам приходилось сажать проводников на наших лошадей; часто даже не удавалось найти человека, который служил бы проводником императору. Бывало, что один и тот же проводник вел нас три-четыре дня подряд и, в конце концов, оказывался в районе, который он знал не лучше нас» .

В то время как наполеоновская армия следовала за русской, не будучи в состоянии раздобыть хотя бы самые ничтожные сведения об ее передвижениях, М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим армией. 29-го августа он «прибыл к армии в Царево-Займище, между Гжатском и Вязьмой, а император Наполеон еще не знал об этом» .

Эти свидетельства де Коленкура является, на наш взгляд, особой похвалой единству русского народа, настолько поразительному, что никакая разведка и вражеский шпионаж не были возможны!

Теперь постараемся проследить динамику процессов, приведших к такому беспрецедентному разгрому. Кампания 1812 года естественным образом распадается на две части: на наступление и на отступление французов. Мы будем рассматривать только первую часть.