Zonen und Lappen der Großhirnrinde. Die Struktur der Großhirnrinde. Eigenschaften einzelner Mineralarten

- ein Komplex hochspezialisierter Zellen und Gewebe, die sich außerhalb des Kambiums befinden und Schutz- und Leitfunktionen erfüllen. Durch die leitenden Elemente der Rinde erfolgt der Transport der in den Blättern gebildeten Nährstoffe. Die Rinde des Baumes schützt den Baum vor Schäden durch Tiere, holzzerstörende Insekten und Fäulnis verursachende Organismen.

Außerdem schützt es das Kambium vor Feuchtigkeitsverlust. Die Struktur und Zusammensetzung der Baumrinde unterscheidet sich deutlich von Holz (Xylem). Die besondere Rolle der grünen Teile des Baumes - Blätter und Nadeln - verbunden mit der Bereitstellung von Lebensprozessen in Pflanzen, einschließlich Holzpflanzen, führt auch zu bestimmten Merkmalen ihrer chemischen Zusammensetzung und Struktur.

Die Struktur der Baumrinde

Es macht einen erheblichen Anteil (von 6 bis 25 %) am Gesamtvolumen des Baumes aus, abhängig nicht nur von der Baumart, sondern auch vom Alter des Baumes und den Wachstumsbedingungen. Je größer der Stammdurchmesser, desto mehr Baumrinde. Mit zunehmendem Alter nimmt das relative Volumen der Baumrinde ab. Verschlechterung der Wachstumsbedingungen führt zu einer Erhöhung des Anteils an Baumrinde.

Die Rinde eines erwachsenen Baumes besteht aus zwei Teilen, die sich in anatomischer Struktur und Funktion unterscheiden: Der innere Teil ist der Bast oder Phloem, und der äußere Teil ist die Kruste. Der relative Gehalt dieser Rindenteile hängt nicht nur von der Baumart ab, sondern variiert zwischen einzelnen Bäumen der gleichen Art und sogar innerhalb eines einzelnen Baumes. Bastgewebe leiten Säfte (Lösungen organischer Substanzen) den Stamm hinab und speichern Reservenährstoffe. Korkstoffe bieten Schutz vor äußeren Einflüssen. Die Rinde von Nadelbäumen ist im Vergleich zur Rinde von Laubbäumen einfacher aufgebaut.

Die Struktur der Baumrinde ist mit der Bildung seiner Gewebe aus zwei sekundären Meristemen verbunden - Kambium und Korkkambium (Phellogen). Während der Teilung von Kambialzellen entstehen zusammen mit der Bildung von Xylemzellen Bastzellen (Phloem), die sich wie Xylemzellen differenzieren, um verschiedene Funktionen zu erfüllen. Im Phloem, wie im Xylem, wenn auch in geringerem Ausmaß, sind Wachstumsringe von 0,1 ... 0,7 mm Breite erkennbar, wobei die Breite des Basts selbst normalerweise innerhalb von 3 ... 10 mm liegt.

Im Bast (Phloem) gibt es drei Arten von Zellen und entsprechenden Geweben: Siebelemente, die leitfähige Gewebe bilden; Parenchymzellen, die Speichergewebe bilden; Sklerenchymzellen sind mechanische Gewebe. Gleichzeitig besteht im Vergleich zu Xylem ein größerer Anteil aus lebenden Zellen.

Das wichtigste Leitgewebe des Bastes besteht aus Siebelementen - Siebzellen bei Nadelbäumen und Siebröhren bei Laubbäumen. Siebzellen sind schmale lange Zellen, die Längsreihen bilden und an ihren Enden durch poröse Siebfelder in den Zellwänden miteinander kommunizieren. Zytoplasmatische Filamente passieren zahlreiche kleine Poren.

Perfekter ist das Leitsystem des Bastes von Laubbäumen. Sie bilden aus den Zellen der Segmente Siebrohre, die durch poröse (mit größeren Poren) Siebplatten an den Querwänden miteinander in Verbindung stehen. So ähneln die leitenden Elemente des Bastes von Nadelbäumen frühen Tracheiden, während die von Laubbäumen Gefäßen ähneln, aber im Gegensatz zu Tracheiden und Gefäßen enthalten Siebelemente einen lebenden Protoplasten (nur der Kern und einige andere Organellen werden darin zerstört) und ihre Wände sind nicht verholzt. Die Siebelemente sterben normalerweise am Ende der Vegetationsperiode ab und verflachen, und in der nächsten Saison werden neue Elemente gebildet.

Die zweite Art von Bastgewebe ist das Bast-(Phloem-)Parenchym, das leitende und speichernde Funktionen erfüllt und den Großteil des Bastgewebes ausmacht. Parenchymzellen mit dünnen, nicht verholzten Wänden bilden Baststrahlen (Phloemstrahlen), die eine Fortsetzung der Kernstrahlen von Xylem sind, und vertikales Bastparenchym. In den Baststrahlen einiger Arten (z. B. Tanne) gibt es horizontale Harzdurchgänge.

Die mechanische Funktion übernehmen Sklerenchymzellen, zu denen Bastfasern und Skleriden gehören. Bastfasern sind lange Zellen mit spitzen Enden und dicken Wänden, die libriformen Fasern ähneln, aber länger sind. Ihre Zellwände sind normalerweise verholzt, jedoch in geringerem Maße als die von Holzfasern, und enthalten möglicherweise kein Lignin. Der Gehalt an Bastfasern ist je nach Baumart sehr unterschiedlich. Im Bast von Nadelbäumen sind in der Regel weniger davon vorhanden als in Laubbäumen, aber es gibt Ausnahmen.

Bei einigen nicht verholzten Angiospermen (Flachs, Ramie) sind Bastfasern sehr lang (mehrere Zentimeter, bei Ramie manchmal bis zu 50 cm). Skleriden, hauptsächlich Steinzellen, sind kurze breite Zellen, die aus Parenchymzellen als Ergebnis einer Verdickung der Zellwände und ihrer starken Verholzung gebildet werden.

Der Gehalt solcher Zellen ist in der Rinde von Nadelbäumen höher als in Laubbäumen. Sie übernehmen eine unterstützende Funktion. Die Form der Skleriden in verschiedenen Baumarten ist sehr unterschiedlich.

BEI Baumrinde, wie im Holz, erscheinen zuerst Primärgewebe, und dann werden während der Zellteilung der sekundären Meristeme - Kambium und Korkambium - Sekundärgewebe gebildet, die anschließend absterben. Außenteil Baumrinde- die Kruste - besteht hauptsächlich aus abgestorbenem Gewebe und ist daher physiologisch nicht aktiv.

Zu Beginn des Baumwachstums werden aus dem primären apikalen Meristem zusammen mit dem primären lateralen Meristem - Prokambimus primäre Hautgewebe der Epidermis und der darunter befindlichen primären Holzrinde gebildet, die aus Schichten von Collenchym und Parenchym bestehen. Bei jungen Bäumen und Trieben besteht die Epidermis aus einer einzigen Reihe von Epidermiszellen, die außen mit einer hydrophoben, wachsartigen Substanz namens Cutin bedeckt sind. Collenchym besteht aus Zellen mit verdickten, nicht verholzten Wänden und erfüllt eine stützende (mechanische) Funktion. Aus Procambium werden durch Zellteilung primäres Phloem und primäres Xylem gebildet.

Am Ende der ersten Vegetationsperiode beginnt das Sekundärwachstum. Aus dem Procambium wird ein sekundäres laterales Meristem gebildet - das Kambium und daraus wiederum das sekundäre Xylem und Phloem. Unter der Epidermis erscheint eine dünne Schicht Kork-Kambium (Phellogen), durch deren Zellteilung ein neues Peridermgewebe gebildet wird. Die Epidermis wird allmählich zerstört und schließlich vollständig durch das Periderm ersetzt, wodurch die äußere Hautschicht der Baumrinde entsteht. Das Periderm besteht aus drei Schichten: Korkkambium (Phellogen); Korkparenchym (Phellodermie); Korkstoff (Fellema). Phelloderm entsteht durch Zellteilung aus Phellogen innen, Aphellem außen. Phellodermazellen sind Bastparenchymzellen ähnliche Parenchymzellen. Das Phelloderm ist weniger entwickelt als das Phellem.

Der Prozess der Peridermbildung ist vielfältig. Bei einer Reihe von Baumarten wirkt das Phellogen lange nach und sorgt für ein gleichmäßiges Wachstum der Phelemschicht, was zur Bildung einer dicken Korkschicht anstelle einer typischen Kruste, wie beispielsweise bei Kork, führt Eiche und Douglasie oder zur Bildung einer glatten elastischen Deckschicht Baumrinde, wie zum Beispiel in Birke, Espe, Tanne. Die Wände von Korkzellen (Phellem) zeichnen sich durch eine besondere Struktur und Zusammensetzung aus. Sie haben drei Schichten. Die äußere Schicht ist verholzt, die innere Schicht besteht aus fast reiner Zellulose, und die mittlere Schicht enthält eine für Korkgewebe charakteristische Substanz - Suberin (siehe unten), und die Schichten aus Suberin wechseln sich mit Schichten aus Korkwachs ab, das für die Hydrophobie sorgt der Korken. Die Zellwände des Birkenkorkgewebes enthalten Betulin, das der äußeren Schicht der Birkenrinde - Birkenrinde - eine charakteristische weiße Farbe verleiht.

Bei den meisten Baumarten stirbt ab einem gewissen Alter die Korkgewebeschicht ab, und zwar in der Tiefe Baumrinde neue Schichten des Periderms werden gelegt. Im Phloem treten altersbedingte Veränderungen auf, die etwas an Kernholzbildung erinnern. Im äußeren Teil des Phloems wird die sogenannte Obliteration beobachtet - Abflachung von Siebzellen oder Röhren und Verstopfung ihrer porösen Platten, wodurch das primäre Phloem vollständig abstirbt.

Das ausgelöschte sekundäre Phloem wird durch die entstehenden Schichten des neuen Periderms unterbrochen, die eine unregelmäßige Form haben. In diesem Prozess werden Phellogenzellen als Ergebnis der Teilung lebender parenchymaler Phloemzellen gebildet, die die meristematische Aktivität wieder aufnehmen. Die neue Phellogenschicht führt wiederum zu neuen Schichten von Phelloderm und Phellem, gefolgt vom Tod von Korkzellen usw. Als Ergebnis dieses Prozesses wird ein komplexer heterogener Gewebekomplex gebildet, der hauptsächlich aus toten Zellen besteht, dem äußeren Hauptteil der Kruste (Rhytidom). Diese Schicht hat ein charakteristisches Aussehen, geschnitten durch Risse. Bei verschiedenen Kiefernarten bildet die Rinde außen Schuppen. Mit zunehmender Dicke der Bäume blättert die äußere Rinde nach und nach ab.

Ein charakteristisches Merkmal der Evolution der Erde ist die Differenzierung der Materie, deren Ausdruck die Schalenstruktur unseres Planeten ist. Die Lithosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre und Biosphäre bilden die Haupthüllen der Erde, die sich in chemischer Zusammensetzung, Kraft und Aggregatzustand unterscheiden.

Der innere Aufbau der Erde

Die chemische Zusammensetzung der Erde(Abb. 1) ähnelt der Zusammensetzung anderer erdähnlicher Planeten wie Venus oder Mars.

Im Allgemeinen überwiegen Elemente wie Eisen, Sauerstoff, Silizium, Magnesium und Nickel. Der Gehalt an leichten Elementen ist gering. Die durchschnittliche Dichte der Materie der Erde beträgt 5,5 g/cm 3 .

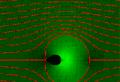

Es gibt nur sehr wenige verlässliche Daten über den inneren Aufbau der Erde. Betrachten Sie Abb. 2. Es zeigt die innere Struktur der Erde. Die Erde besteht aus Erdkruste, Erdmantel und Erdkern.

Reis. 1. Die chemische Zusammensetzung der Erde

Reis. 2. Die innere Struktur der Erde

Kern

Kern(Abb. 3) befindet sich im Erdmittelpunkt, sein Radius beträgt etwa 3,5 Tausend km. Die Kerntemperatur erreicht 10.000 K, d. H. Sie ist höher als die Temperatur der äußeren Schichten der Sonne, und ihre Dichte beträgt 13 g / cm 3 (vergleiche: Wasser - 1 g / cm 3). Der Kern besteht vermutlich aus Legierungen von Eisen und Nickel.

Der äußere Kern der Erde hat eine größere Kraft als der innere Kern (Radius 2200 km) und befindet sich in einem flüssigen (geschmolzenen) Zustand. Der innere Kern steht unter enormem Druck. Die Substanzen, aus denen es besteht, befinden sich in einem festen Zustand.

Mantel

Mantel- die Geosphäre der Erde, die den Kern umgibt und 83 % des Volumens unseres Planeten ausmacht (siehe Abb. 3). Seine untere Grenze liegt in einer Tiefe von 2900 km. Der Mantel ist in einen weniger dichten und plastischen oberen Teil (800-900 km) unterteilt, von dem aus Magma(übersetzt aus dem Griechischen bedeutet "dicke Salbe"; dies ist die geschmolzene Substanz des Erdinneren - eine Mischung aus chemischen Verbindungen und Elementen, einschließlich Gasen, in einem speziellen halbflüssigen Zustand); und eine kristalline untere, etwa 2000 km dick.

Reis. 3. Aufbau der Erde: Kern, Mantel und Erdkruste

Erdkruste

Erdkruste - die äußere Hülle der Lithosphäre (siehe Abb. 3). Seine Dichte ist ungefähr zweimal geringer als die durchschnittliche Dichte der Erde - 3 g/cm 3 .

Trennt die Erdkruste vom Mantel Mohorovicic-Grenze(wird oft als Moho-Grenze bezeichnet), die durch einen starken Anstieg der seismischen Wellengeschwindigkeiten gekennzeichnet ist. Es wurde 1909 von einem kroatischen Wissenschaftler installiert Andrey Mohorovichich (1857- 1936).

Da die im obersten Teil des Mantels ablaufenden Prozesse die Bewegung der Materie in der Erdkruste beeinflussen, werden sie unter dem Oberbegriff zusammengefasst Lithosphäre(Steinschale). Die Mächtigkeit der Lithosphäre variiert zwischen 50 und 200 km.

Darunter befindet sich die Lithosphäre Asthenosphäre- weniger hart und weniger viskos, aber eher plastische Schale mit einer Temperatur von 1200 °C. Es kann die Moho-Grenze überschreiten und in die Erdkruste eindringen. Die Asthenosphäre ist die Quelle des Vulkanismus. Es enthält Taschen aus geschmolzenem Magma, das in die Erdkruste eingebracht oder auf die Erdoberfläche gegossen wird.

Die Zusammensetzung und Struktur der Erdkruste

Im Vergleich zu Mantel und Kern ist die Erdkruste eine sehr dünne, harte und spröde Schicht. Es besteht aus einer leichteren Substanz, die derzeit etwa 90 natürliche chemische Elemente enthält. Diese Elemente sind in der Erdkruste nicht gleichermaßen vertreten. Sieben Elemente – Sauerstoff, Aluminium, Eisen, Kalzium, Natrium, Kalium und Magnesium – machen 98 % der Masse der Erdkruste aus (siehe Abbildung 5).

Eigenartige Kombinationen chemischer Elemente bilden verschiedene Gesteine und Mineralien. Die ältesten von ihnen sind mindestens 4,5 Milliarden Jahre alt.

Reis. 4. Die Struktur der Erdkruste

Reis. 5. Die Zusammensetzung der Erdkruste

Mineral ist in seiner Zusammensetzung und seinen Eigenschaften ein relativ homogener natürlicher Körper, der sowohl in der Tiefe als auch an der Oberfläche der Lithosphäre gebildet wird. Beispiele für Mineralien sind Diamant, Quarz, Gips, Talk usw. (Eine Beschreibung der physikalischen Eigenschaften verschiedener Mineralien finden Sie in Anhang 2.) Die Zusammensetzung der Mineralien der Erde ist in Abb. 1 dargestellt. 6.

Reis. 6. Allgemeine mineralische Zusammensetzung der Erde

Felsen bestehen aus Mineralien. Sie können aus einem oder mehreren Mineralien bestehen.

Sedimentgestein - Ton, Kalkstein, Kreide, Sandstein usw. - gebildet durch die Ausfällung von Stoffen in der aquatischen Umwelt und an Land. Sie liegen in Schichten. Geologen nennen sie Seiten der Erdgeschichte, weil sie etwas über die natürlichen Bedingungen erfahren können, die in der Antike auf unserem Planeten existierten.

Unter den Sedimentgesteinen werden organogene und anorganische (detritale und chemogene) unterschieden.

Organogen Gesteine entstehen durch die Anhäufung von Tier- und Pflanzenresten.

Klastische Gesteine entstehen durch Verwitterung, die Bildung von Zerstörungsprodukten zuvor gebildeter Gesteine mit Hilfe von Wasser, Eis oder Wind (Tabelle 1).

Tabelle 1. Klastische Gesteine in Abhängigkeit von der Größe der Fragmente

|

Rassename |

Größe des Bummer Con (Partikel) |

|

Über 50cm |

|

|

5 mm - 1 cm |

|

|

1 mm - 5 mm |

|

|

Sand und Sandsteine |

0,005 mm - 1 mm |

|

Weniger als 0,005 mm |

Chemogen Gesteine entstehen durch Sedimentation aus dem Wasser der Meere und Seen von darin gelösten Stoffen.

In der Dicke der Erdkruste bildet sich Magma Magmatische Gesteine(Abb. 7), wie Granit und Basalt.

Sediment- und Eruptivgesteine unterliegen, wenn sie unter dem Einfluss von Druck und hohen Temperaturen in große Tiefen eingetaucht werden, erheblichen Veränderungen und verwandeln sich in Metaphorische Felsen. So wird beispielsweise aus Kalkstein Marmor, aus Quarzsandstein Quarzit.

In der Struktur der Erdkruste werden drei Schichten unterschieden: Sediment, "Granit", "Basalt".

Sedimentschicht(siehe Abb. 8) wird hauptsächlich von Sedimentgesteinen gebildet. Tone und Schiefer überwiegen hier, Sand-, Karbonat- und Vulkangesteine sind weit verbreitet. In der Sedimentschicht gibt es Ablagerungen von solchen Mineral, wie Kohle, Gas, Öl. Alle sind biologischen Ursprungs. Zum Beispiel ist Kohle ein Produkt der Umwandlung von Pflanzen der Antike. Die Dicke der Sedimentschicht ist sehr unterschiedlich - von völliger Abwesenheit in einigen Landgebieten bis zu 20-25 km in tiefen Senken.

Reis. 7. Klassifizierung von Gesteinen nach Herkunft

Schicht „Granit“. besteht aus metamorphen und magmatischen Gesteinen, die in ihren Eigenschaften Granit ähneln. Am häufigsten sind hier Gneise, Granite, kristalline Schiefer usw. Die Granitschicht ist nicht überall zu finden, aber auf den Kontinenten, wo sie gut zum Ausdruck kommt, kann ihre maximale Dicke mehrere zehn Kilometer erreichen.

Schicht „Basalt“. Gebildet von Felsen in der Nähe von Basalten. Dies sind metamorphe Eruptivgesteine, die dichter sind als die Gesteine der "Granit" -Schicht.

Die Dicke und vertikale Struktur der Erdkruste sind unterschiedlich. Es gibt verschiedene Arten der Erdkruste (Abb. 8). Nach der einfachsten Klassifizierung werden ozeanische und kontinentale Krusten unterschieden.

Kontinentale und ozeanische Kruste sind unterschiedlich dick. So wird unter Gebirgssystemen die maximale Dicke der Erdkruste beobachtet. Es sind etwa 70 km. Unter den Ebenen beträgt die Dicke der Erdkruste 30-40 km und unter den Ozeanen ist sie am dünnsten - nur 5-10 km.

Reis. 8. Arten der Erdkruste: 1 - Wasser; 2 - Sedimentschicht; 3 - Einbettung von Sedimentgesteinen und Basalten; 4, Basalte und kristalline ultramafische Gesteine; 5, Granit-metamorphe Schicht; 6 - Granulit-mafische Schicht; 7 - normaler Mantel; 8 - dekomprimierter Mantel

Der Unterschied zwischen der kontinentalen und der ozeanischen Kruste in Bezug auf die Gesteinszusammensetzung zeigt sich im Fehlen einer Granitschicht in der ozeanischen Kruste. Ja, und die Basaltschicht der ozeanischen Kruste ist sehr eigenartig. Hinsichtlich der Gesteinszusammensetzung unterscheidet es sich von der analogen Schicht der kontinentalen Kruste.

Die Grenze von Land und Ozean (Nullmarke) legt den Übergang der kontinentalen in die ozeanische Kruste nicht fest. Der Ersatz der kontinentalen Kruste durch ozeanische tritt im Ozean etwa in einer Tiefe von 2450 m auf.

Reis. 9. Die Struktur der kontinentalen und ozeanischen Kruste

Es gibt auch Übergangstypen der Erdkruste - subozeanisch und subkontinental.

Subozeanische Kruste entlang der Kontinentalhänge und Ausläufer gelegen, können in den Rand- und Mittelmeermeeren gefunden werden. Es ist eine kontinentale Kruste mit einer Dicke von bis zu 15-20 km.

subkontinentale Kruste befinden sich beispielsweise auf vulkanischen Inselbögen.

Basierend auf Materialien seismische Sondierung - seismische Wellengeschwindigkeit - wir erhalten Daten über die Tiefenstruktur der Erdkruste. So brachte die Superdeep-Bohrung Kola, die es erstmals ermöglichte, Gesteinsproben aus einer Tiefe von mehr als 12 km zu sehen, viel Unerwartetes. Es wurde angenommen, dass in einer Tiefe von 7 km eine „Basalt“ -Schicht beginnen sollte. In Wirklichkeit wurde es jedoch nicht entdeckt, und Gneise dominierten zwischen den Felsen.

Änderung der Temperatur der Erdkruste mit der Tiefe. Die Oberflächenschicht der Erdkruste hat eine durch Sonnenwärme bestimmte Temperatur. Das heliometrische Schicht(aus dem Griechischen Helio - die Sonne), die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Seine durchschnittliche Mächtigkeit beträgt etwa 30 m.

Darunter befindet sich eine noch dünnere Schicht, deren charakteristisches Merkmal eine konstante Temperatur ist, die der mittleren Jahrestemperatur des Beobachtungsortes entspricht. Die Tiefe dieser Schicht nimmt im kontinentalen Klima zu.

Noch tiefer in der Erdkruste wird eine geothermische Schicht unterschieden, deren Temperatur durch die innere Wärme der Erde bestimmt wird und mit der Tiefe zunimmt.

Der Temperaturanstieg erfolgt hauptsächlich aufgrund des Zerfalls radioaktiver Elemente, aus denen das Gestein besteht, hauptsächlich Radium und Uran.

Das Ausmaß des Temperaturanstiegs von Gesteinen mit der Tiefe wird genannt geothermischer Gradient. Sie variiert über einen ziemlich weiten Bereich - von 0,1 bis 0,01 ° C / m - und hängt von der Zusammensetzung der Gesteine, den Bedingungen ihres Vorkommens und einer Reihe anderer Faktoren ab. Unter den Ozeanen steigt die Temperatur mit der Tiefe schneller an als auf den Kontinenten. Im Durchschnitt wird es pro 100 m Tiefe um 3 °C wärmer.

Der Kehrwert des Erdwärmegradienten wird genannt geothermische Stufe. Sie wird in m/°C gemessen.

Die Wärme der Erdkruste ist eine wichtige Energiequelle.

Der Teil der Erdkruste, der sich bis in die Tiefe erstreckt, die für geologische Studienformen zugänglich ist Eingeweide der Erde. Die Eingeweide der Erde bedürfen eines besonderen Schutzes und einer sinnvollen Nutzung.

30.07.2013

Es ist eine Schicht grauer Substanz, die von Neuronen gebildet wird und die Gehirnhälften bedeckt. Seine Dicke beträgt 1,5 - 4,5 mm, die Fläche bei einem Erwachsenen beträgt 1700 - 2200 cm 2. Myelinisierte Fasern, die die weiße Substanz des Telenzephalons bilden, verbinden den Kortex mit dem Rest Abteilungen der . Ungefähr 95 Prozent der Oberfläche der Hemisphären besteht aus dem Neokortex oder Neokortex, der phylogenetisch als jüngste Formation des Gehirns gilt. Archiocortex (alte Rinde) und Paläocortex (alte Rinde) haben eine primitivere Struktur, sie zeichnen sich durch eine unscharfe Unterteilung in Schichten (schwache Schichtung) aus.

Die Struktur der Rinde.

Der Neokortex besteht aus sechs Zellschichten: der molekularen Lamina, der äußeren granulären Lamina, der äußeren Pyramidenlamina, der inneren granulären und pyramidenförmigen Laminae und der Lamina multiforme. Jede Schicht zeichnet sich durch das Vorhandensein von Nervenzellen einer bestimmten Größe und Form aus.

Die erste Schicht ist die Molekularplatte, die aus einer kleinen Anzahl horizontal ausgerichteter Zellen besteht. Enthält verzweigte Dendriten von Pyramidenneuronen der darunter liegenden Schichten.

Die zweite Schicht ist die äußere Körnerplatte, die aus den Körpern von Sternneuronen und Pyramidenzellen besteht. Dazu gehört auch ein Netzwerk aus dünnen Nervenfasern.

Die dritte Schicht - die äußere Pyramidenplatte - besteht aus den Körpern von Pyramidenneuronen und Prozessen, die keine langen Bahnen bilden.

Die vierte Schicht - die innere Körnerplatte - wird von dicht beabstandeten Sternneuronen gebildet. Sie grenzen an thalamokortikale Fasern an. Diese Schicht enthält Bündel von Myelinfasern.

Die fünfte Schicht - die innere Pyramidenplatte wird hauptsächlich von großen Betz-Pyramidenzellen gebildet.

Die sechste Schicht ist eine vielgestaltige Platte, die aus einer großen Anzahl kleiner polymorpher Zellen besteht. Diese Schicht geht glatt in die weiße Substanz der Gehirnhälften über.

Furchen Kortex Jede der Hemisphären ist in vier Lappen unterteilt.

Der zentrale Sulcus beginnt an der Innenfläche, senkt sich die Hemisphäre hinab und trennt den Frontallappen vom Parietallappen. Die Seitenrille entspringt der unteren Fläche der Halbkugel, steigt schräg nach oben an und endet in der Mitte der oberen Seitenfläche. Der Parietal-Occipital-Sulcus ist im hinteren Teil der Hemisphäre lokalisiert.

Frontallappen.

Der Frontallappen hat die folgenden Strukturelemente: Frontalpol, präzentraler Gyrus, oberer Frontalgyrus, mittlerer Frontalgyrus, unterer Frontalgyrus, Operculum, dreieckige und orbitale Teile. Der präzentrale Gyrus ist das Zentrum aller motorischen Handlungen: von elementaren Funktionen bis hin zu komplexen komplexen Aktionen. Je reicher und differenzierter die Aktion, desto größer die Zone, die von dem gegebenen Zentrum eingenommen wird. Die intellektuelle Aktivität wird von den lateralen Abteilungen gesteuert. Die medialen und orbitalen Oberflächen sind für emotionales Verhalten und autonome Aktivität verantwortlich.

Scheitellappen.

Innerhalb seiner Grenzen werden postzentraler Gyrus, intraparietaler Sulcus, parazentraler Läppchen, obere und untere Parietalläppchen, supramarginaler und eckiger Gyrus unterschieden. Somatisch sensibel Kortex befindet sich im Gyrus postcentralis, ein wesentliches Merkmal der Funktionslokalisation ist hier die somatotope Dissektion. Der gesamte verbleibende Parietallappen wird vom assoziativen Kortex eingenommen. Es ist verantwortlich für die Erkennung der somatischen Sensibilität und ihrer Beziehung zu verschiedenen Formen sensorischer Informationen.

Occipitallappen.

Er ist am kleinsten und umfasst die Mond- und Spornfurchen, den Gyrus cinguli und den keilförmigen Bereich. Hier ist das kortikale Sehzentrum. Dadurch kann eine Person visuelle Bilder wahrnehmen, erkennen und bewerten.

Der zeitliche Anteil.

Auf der lateralen Fläche sind drei temporale Gyri zu unterscheiden: oberer, mittlerer und unterer, sowie mehrere transversale und zwei occipitotemporale Gyri. Hier befindet sich außerdem der Gyrus des Hippocampus, der als Geschmacks- und Geruchszentrum gilt. Der transversale temporale Gyrus ist eine Zone, die die auditive Wahrnehmung und Interpretation von Geräuschen steuert.

limbischer Komplex.

Es vereint eine Gruppe von Strukturen, die sich in der Randzone der Großhirnrinde und des visuellen Hügels des Zwischenhirns befinden. Es ist limbisch Kortex, Gyrus dentatus, Amygdala, Septumkomplex, Mastoidkörper, vordere Kerne, Riechkolben, Bündel verbindender Myelinfasern. Die Hauptfunktion dieses Komplexes ist die Steuerung von Emotionen, Verhalten und Reizen sowie Gedächtnisfunktionen.

Die Hauptverletzungen der Funktionen des Kortex.

Die wichtigsten Störungen zu denen Kortex, unterteilt in fokal und diffus. Von den Schwerpunkten sind die häufigsten:

Aphasie – eine Störung oder ein vollständiger Verlust der Sprachfunktion;

Anomie - die Unfähigkeit, verschiedene Objekte zu benennen;

Dysarthrie - Artikulationsstörung;

Prosodie - Verletzung des Sprachrhythmus und Platzierung von Betonungen;

Apraxie - Unfähigkeit, gewohnte Bewegungen auszuführen;

Agnosie - der Verlust der Fähigkeit, Objekte mit Hilfe des Sehens oder Fühlens zu erkennen;

Amnesie ist eine Gedächtnisstörung, die sich in einer leichten oder vollständigen Unfähigkeit äußert, Informationen, die eine Person in der Vergangenheit erhalten hat, wiederzugeben.

Zu den diffusen Störungen gehören: Betäubung, Stupor, Koma, Delirium und Demenz.

Die Großhirnrinde stellt die jüngste Formation des Zentralnervensystems dar. Die Aktivität der Großhirnrinde beruht auf dem Prinzip eines bedingten Reflexes, daher wird sie als bedingter Reflex bezeichnet. Es sorgt für eine schnelle Verbindung mit der äußeren Umgebung und Anpassung des Körpers an sich ändernde Umweltbedingungen.

Tiefe Rillen teilen jede Gehirnhälfte in Stirn-, Schläfen-, Scheitel-, Hinterhauptslappen und Insula. Die Insel befindet sich tief in der Sylvischen Furche und wird von oben durch Teile der Stirn- und Scheitellappen des Gehirns geschlossen.

Die Großhirnrinde ist unterteilt in die alte ( Archokortex), alt (Paläokortex) und neu (Neokortex). Der uralte Kortex ist zusammen mit anderen Funktionen mit dem Geruchssinn verbunden und gewährleistet die Interaktion von Gehirnsystemen. Der alte Kortex umfasst den Gyrus cinguli, den Hippocampus. Im neuen Kortex wird beim Menschen die größte Größenentwicklung und Funktionsdifferenzierung festgestellt. Die Dicke der neuen Rinde beträgt 3-4 mm. Die Gesamtfläche des Kortex eines Erwachsenen beträgt 1700-2000 cm 2, und die Anzahl der Neuronen - 14 Milliarden (wenn sie in einer Reihe angeordnet sind, bildet sich eine 1000 km lange Kette) - wird allmählich und alt Alter beträgt 10 Milliarden (mehr als 700 km). Der Kortex enthält pyramidenförmige, sternförmige und spindelförmige Neuronen.

Pyramidale Neuronen haben unterschiedliche Größen, ihre Dendriten tragen eine Vielzahl von Stacheln: Das Axon des Pyramidenneurons geht durch die weiße Substanz zu anderen Bereichen der Großhirnrinde oder zu Strukturen des Zentralnervensystems.

sternförmige Neuronen haben kurze, gut verzweigte Dendriten und ein kurzes Axon, das neuronale Verbindungen innerhalb der Großhirnrinde selbst herstellt.

Spindelneuronen stellen vertikale oder horizontale Verbindungen von Neuronen verschiedener Schichten des Cortex bereit.

Die Struktur der Großhirnrinde

Der Kortex enthält eine große Anzahl von Gliazellen, die unterstützende, metabolische, sekretorische und trophische Funktionen erfüllen.

Die äußere Oberfläche des Kortex ist in vier Lappen unterteilt: frontal, parietal, okzipital und temporal. Jeder Lappen hat seine eigenen Projektions- und Assoziationsbereiche.

Die Großhirnrinde ist sechsschichtig aufgebaut (Abb. 1-1):

- molekulare Schicht(1) leicht, besteht aus Nervenfasern und hat eine kleine Anzahl von Nervenzellen;

- äußere Körnerschicht(2) besteht aus Sternzellen, die die Dauer der Erregungszirkulation in der Großhirnrinde bestimmen, d.h. im Zusammenhang mit der Erinnerung

- Pyramidenmarkierungsschicht(3) wird aus kleinen Pyramidenzellen gebildet und stellt zusammen mit Schicht 2 kortikale-kortikale Verbindungen verschiedener Gehirnwindungen bereit;

- innere Körnerschicht(4) besteht aus Sternzellen, spezifische thalamokortikale Bahnen enden hier, d.h. Wege ausgehend von Rezeptor-Analysatoren.

- innere Pyramidenschicht(5) besteht aus riesigen Pyramidenzellen, die die Ausgangsneuronen sind, deren Axone zum Hirnstamm und zum Rückenmark gehen;

- Schicht polymorpher Zellen(6) besteht aus heterogenen dreieckigen und spindelförmigen Zellen, die kortikothalamische Bahnen bilden.

I - afferente Bahnen vom Thalamus: STA - spezifische thalamische Afferenzen; NTA - unspezifische thalamische Afferenzen; EMF - efferente Motorfasern. Die Zahlen geben die Schichten der Kortikalis an; II - Pyramidenneuron und die Verteilung der Enden darauf: A - unspezifische afferente Fasern aus der Formatio reticularis und; B — wiederkehrende Kollateralen von Axonen von Pyramidenneuronen; B — kommissuralnyje die Fasern aus den Spiegelzellen der entgegengesetzten Halbkugel; D - spezifische afferente Fasern aus den sensorischen Kernen des Thalamus

Reis. 1-1. Verbindungen der Großhirnrinde.

Die zelluläre Zusammensetzung des Kortex in Bezug auf die Vielfalt der Morphologie, Funktionen und Kommunikationsformen ist in anderen Teilen des ZNS beispiellos. Die neuronale Zusammensetzung, die Verteilung über die Schichten in verschiedenen Bereichen des Kortex sind unterschiedlich. Damit war es möglich, 53 zytoarchitektonische Felder im menschlichen Gehirn zu isolieren. Die Einteilung der Großhirnrinde in zytoarchitektonische Felder wird mit zunehmender Funktion in der Phylogenese deutlicher ausgebildet.

Die funktionelle Einheit des Cortex ist eine vertikale Säule mit einem Durchmesser von etwa 500 µm. Spalte - Verteilungszone der Äste einer aufsteigenden (afferenten) thalamokortikalen Faser. Jede Spalte enthält bis zu 1000 neuronale Ensembles. Die Erregung einer Spalte hemmt benachbarte Spalten.

Der aufsteigende Pfad verläuft durch alle kortikalen Schichten (spezifischer Pfad). Der unspezifische Weg verläuft auch durch alle kortikalen Schichten. Die weiße Substanz der Hemisphären befindet sich zwischen der Rinde und den Basalganglien. Es besteht aus einer Vielzahl von Fasern, die in verschiedene Richtungen verlaufen. Dies sind die Bahnen des Telenzephalons. Es gibt drei Arten von Pfaden.

- Projektion- verbindet den Kortex mit dem Zwischenhirn und anderen Teilen des zentralen Nervensystems. Dies sind aufsteigende und absteigende Pfade;

- Kommissär - Seine Fasern sind Teil der zerebralen Kommissuren, die die entsprechenden Teile der linken und rechten Hemisphäre verbinden. Sie sind Teil des Corpus callosum;

- assoziativ - verbindet Bereiche des Kortex derselben Hemisphäre.

Bereiche der Großhirnrinde

Entsprechend den Eigenschaften der zellulären Zusammensetzung wird die Oberfläche des Kortex unterteilt in strukturelle Einheiten folgende Reihenfolge: Zonen, Regionen, Unterregionen, Felder.

Die Zonen der Großhirnrinde werden in primäre, sekundäre und tertiäre Projektionszonen unterteilt. Sie enthalten spezialisierte Nervenzellen, die Impulse von bestimmten Rezeptoren (auditiv, visuell usw.) erhalten. Sekundärzonen sind periphere Abschnitte der Analysatorkerne. Die tertiären Zonen erhalten verarbeitete Informationen von den primären und sekundären Zonen der Großhirnrinde und spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung konditionierter Reflexe.

In der grauen Substanz der Großhirnrinde werden sensorische, motorische und assoziative Zonen unterschieden:

- sensorische Bereiche der Großhirnrinde - Bereiche des Kortex, in denen sich die zentralen Abschnitte der Analysatoren befinden:

visuelle Zone - Hinterhauptslappen der Großhirnrinde;

Hörzone - Schläfenlappen der Großhirnrinde;

Zone der Geschmacksempfindungen - der Parietallappen der Großhirnrinde;

Zone der Geruchsempfindungen - der Hippocampus und der Schläfenlappen der Großhirnrinde.

Somatosensorische Zone im hinteren zentralen Gyrus gelegen, kommen hier Nervenimpulse von den Propriorezeptoren von Muskeln, Sehnen, Gelenken und Impulsen von Temperatur-, Tast- und anderen Hautrezeptoren;

- motorische Bereiche der Großhirnrinde Bereiche des Kortex, bei deren Stimulation motorische Reaktionen auftreten. Sie befinden sich im vorderen zentralen Gyrus. Wenn es beschädigt ist, werden erhebliche Bewegungsstörungen beobachtet. Die Wege, auf denen die Impulse von den Gehirnhälften zu den Muskeln gehen, bilden ein Kreuz, daher ziehen sich die Muskeln der linken Körperseite zusammen, wenn die motorische Zone der rechten Seite des Kortex stimuliert wird;

- assoziative Zonen - Bereiche des Kortex neben den sensorischen Bereichen. Nervenimpulse, die in die sensorischen Zonen eindringen, führen zur Erregung der assoziativen Zonen. Ihre Besonderheit ist, dass eine Erregung auftreten kann, wenn Impulse von verschiedenen Rezeptoren empfangen werden. Die Zerstörung assoziativer Zonen führt zu schweren Lern- und Gedächtnisstörungen.

Die Sprachfunktion ist sensorischen und motorischen Bereichen zugeordnet. Motorisches Sprachzentrum (Broca-Zentrum) befindet sich im unteren Teil des linken Frontallappens, wenn es zerstört wird, ist die Sprachartikulation gestört; während der Patient Sprache versteht, aber er kann nicht sprechen.

Auditorisches Sprachzentrum (Wernicke-Zentrum) befindet sich im linken Schläfenlappen der Großhirnrinde, wenn es zerstört wird, tritt verbale Taubheit auf: Der Patient kann sprechen, seine Gedanken mündlich ausdrücken, versteht aber die Sprache eines anderen nicht; das Gehör bleibt erhalten, aber der Patient erkennt die Wörter nicht, die geschriebene Sprache ist gestört.

Sprachfunktionen im Zusammenhang mit geschriebener Sprache - Lesen, Schreiben - werden reguliert visuelles Sprachzentrum befindet sich an der Grenze der Parietal-, Temporal- und Okzipitallappen der Großhirnrinde. Seine Niederlage führt zur Unmöglichkeit des Lesens und Schreibens.

Der Temporallappen enthält das dafür zuständige Zentrum Erinnerungsschicht. Ein Patient mit einer Läsion in diesem Bereich kann sich nicht an die Namen von Objekten erinnern, er muss die richtigen Worte finden. Der Patient vergisst den Namen des Objekts, erinnert sich an seinen Zweck, Eigenschaften, beschreibt daher lange seine Eigenschaften, erzählt, was mit diesem Objekt gemacht wird, kann es aber nicht benennen. Anstelle des Wortes „Krawatte“ sagt der Patient beispielsweise: „Das ist es, was sie um den Hals legen und mit einem speziellen Knoten binden, damit es schön ist, wenn sie zu Besuch gehen.“

Funktionen des Frontallappens:

- Umgang mit angeborenen Verhaltensreaktionen mit Hilfe angesammelter Erfahrung;

- Koordination externer und interner Verhaltensmotivationen;

- Entwicklung einer Verhaltensstrategie und eines Aktionsprogramms;

- mentale Eigenschaften des Individuums.

Zusammensetzung der Großhirnrinde

Die Großhirnrinde ist die höchste Struktur des zentralen Nervensystems und besteht aus Nervenzellen, ihren Fortsätzen und Neuroglia. Der Kortex enthält sternförmige, spindelförmige und pyramidenförmige Neuronen. Durch das Vorhandensein von Falten hat die Rinde eine große Oberfläche. Man unterscheidet den alten Cortex (Archicortex) und den neuen Cortex (Neocortex). Die Rinde besteht aus sechs Schichten (Abb. 2).

Reis. 2. Die Großhirnrinde

Die obere Molekülschicht wird hauptsächlich von den Dendriten der Pyramidenzellen der darunter liegenden Schichten und den Axonen der unspezifischen Kerne des Thalamus gebildet. Auf diesen Dendriten werden Synapsen durch afferente Fasern gebildet, die aus den assoziativen und unspezifischen Kernen des Thalamus stammen.

Die äußere Körnerschicht wird von kleinen Sternzellen und teilweise von kleinen Pyramidenzellen gebildet. Die Fasern der Zellen dieser Schicht befinden sich hauptsächlich entlang der Oberfläche der Kortikalis und bilden kortikokortikale Verbindungen.

Eine Schicht aus kleinen Pyramidenzellen.

Innere Körnerschicht, die von Sternzellen gebildet wird. Es endet mit afferenten thalamokortikalen Fasern, ausgehend von den Rezeptoren der Analysatoren.

Die innere Pyramidenschicht besteht aus großen Pyramidenzellen, die an der Regulation komplexer Bewegungsformen beteiligt sind.

Die multiforme Schicht besteht aus verstenoiden Zellen, die die kortikothalamischen Bahnen bilden.

Entsprechend ihrer funktionellen Bedeutung werden die Neuronen des Cortex unterteilt in sensorisch, Wahrnehmung afferenter Impulse aus den Kernen des Thalamus und Rezeptoren sensorischer Systeme; Motor-, Senden von Impulsen an die subkortikalen Kerne, Zwischen-, Mittel-, Medulla oblongata, Kleinhirn, Formatio reticularis und Rückenmark; und dazwischenliegend, die die Verbindung zwischen den Neuronen der Großhirnrinde herstellen. Die Neuronen der Großhirnrinde befinden sich in einem Zustand ständiger Erregung, die auch im Schlaf nicht verschwindet.

In der Großhirnrinde erhalten sensorische Neuronen Impulse von allen Rezeptoren des Körpers durch die Kerne des Thalamus. Und jedes Organ hat seine eigene Projektion oder kortikale Repräsentation, die sich in bestimmten Bereichen der Gehirnhälften befindet.

In der Großhirnrinde gibt es vier sensorische und vier motorische Bereiche.

Motorkortexneuronen erhalten afferente Impulse durch den Thalamus von Muskel-, Gelenk- und Hautrezeptoren. Die wichtigsten efferenten Verbindungen des motorischen Kortex werden durch die pyramidalen und extrapyramidalen Bahnen durchgeführt.

Tiere haben den am weitesten entwickelten vorderen Bereich des Cortex und seine Neuronen sind an der Bereitstellung von zielgerichtetem Verhalten beteiligt. Wenn dieser Teil der Rinde entfernt wird, wird das Tier lethargisch und schläfrig. In der Schläfenregion ist der Ort des Hörempfangs lokalisiert, und hier kommen Nervenimpulse von den Rezeptoren der Cochlea des Innenohrs an. Der Bereich der visuellen Rezeption befindet sich in den Hinterhauptslappen der Großhirnrinde.

Die Parietalregion, die extranukleäre Zone, spielt eine wichtige Rolle bei der Organisation komplexer Formen höherer Nervenaktivität. Hier sind verstreute Elemente der visuellen und Hautanalysatoren, Inter-Analyzer-Synthese wird durchgeführt.

Neben den Projektionszonen befinden sich Assoziationszonen, die die Verbindung zwischen den sensorischen und motorischen Zonen herstellen. Der assoziative Kortex ist an der Konvergenz verschiedener sensorischer Erregungen beteiligt, was eine komplexe Verarbeitung von Informationen über die äußere und innere Umgebung ermöglicht.

Gliazellen; es befindet sich in einigen Teilen der tiefen Hirnstrukturen, die Kortikalis der Gehirnhälften (sowie das Kleinhirn) wird aus dieser Substanz gebildet.Jede Hemisphäre ist in fünf Lappen unterteilt, von denen vier (frontal, parietal, okzipital und temporal) an die entsprechenden Knochen des Schädelgewölbes angrenzen und einer (insular) in der Tiefe in der Fossa liegt, die Frontal und Temporal trennt Lappen.

Die Großhirnrinde hat eine Dicke von 1,5–4,5 mm, ihre Fläche nimmt aufgrund des Vorhandenseins von Furchen zu; Dank der Impulse, die Neuronen leiten, ist es mit anderen Teilen des zentralen Nervensystems verbunden.

Die Hemisphären machen etwa 80 % der Gesamtmasse des Gehirns aus. Sie führen die Regulierung höherer mentaler Funktionen durch, während der Hirnstamm niedriger ist, die mit der Aktivität innerer Organe verbunden sind.

Auf der Halbkugeloberfläche werden drei Hauptregionen unterschieden:

- konvexe obere Laterale, die an die Innenfläche des Schädelgewölbes angrenzt;

- untere, wobei sich die vorderen und mittleren Abschnitte auf der Innenfläche der Schädelbasis und die hinteren im Bereich des Kleinhirns befinden;

- das mediale befindet sich am Längsspalt des Gehirns.

Funktionen des Geräts und Aktivitäten

Die Großhirnrinde wird in 4 Typen unterteilt:

- alt - nimmt etwas mehr als 0,5% der gesamten Oberfläche der Hemisphären ein;

- alt - 2,2 %;

- neu - mehr als 95%;

- der Durchschnitt liegt bei etwa 1,5 %.

Die phylogenetisch alte Großhirnrinde, repräsentiert durch Gruppen großer Neuronen, wird von der neuen an die Basis der Hemisphären beiseite geschoben und wird zu einem schmalen Streifen. Und die alte, bestehend aus drei Zellschichten, rückt näher an die Mitte. Die Hauptregion des alten Kortex ist der Hippocampus, die zentrale Abteilung des limbischen Systems. Die mittlere (Zwischen-)Kruste ist eine Formation eines Übergangstyps, da die Umwandlung alter Strukturen in neue allmählich erfolgt.

Die menschliche Großhirnrinde ist im Gegensatz zu der von Säugetieren auch für die koordinierte Arbeit der inneren Organe verantwortlich. Ein solches Phänomen, bei dem die Rolle des Kortex bei der Umsetzung aller funktionellen Aktivitäten des Körpers zunimmt, wird als Kortikalisierung von Funktionen bezeichnet.

Eines der Merkmale des Kortex ist seine elektrische Aktivität, die spontan auftritt. Nervenzellen, die sich in diesem Abschnitt befinden, haben eine bestimmte rhythmische Aktivität, die biochemische, biophysikalische Prozesse widerspiegelt. Die Aktivität hat eine unterschiedliche Amplitude und Frequenz (Alpha-, Beta-, Delta-, Theta-Rhythmen), die vom Einfluss zahlreicher Faktoren abhängt (Meditation, Schlafphasen, Stress, Vorhandensein von Krämpfen, Neubildungen).

Struktur

Die Großhirnrinde ist eine mehrschichtige Formation: Jede der Schichten hat ihre eigene spezifische Zusammensetzung von Neurozyten, eine spezifische Ausrichtung und den Ort der Prozesse.

Die systematische Anordnung von Neuronen im Kortex nennt man „Zytoarchitektonik“, die in einer bestimmten Ordnung angeordneten Fasern nennt man „Myeloarchitektonik“.

Die Großhirnrinde besteht aus sechs zytoarchitektonischen Schichten.

- Oberflächenmolekular, in dem es nicht sehr viele Nervenzellen gibt. Ihre Prozesse sind in ihm selbst angesiedelt, und sie gehen nicht darüber hinaus.

- Das äußere Granulat wird aus pyramidalen und sternförmigen Neurozyten gebildet. Die Prozesse verlassen diese Schicht und gehen zu den nächsten über.

- Pyramidal besteht aus Pyramidenzellen. Ihre Axone gehen dort nach unten, wo sie enden oder Assoziationsfasern bilden, und ihre Dendriten gehen bis zur zweiten Schicht.

- Das innere Granulat wird von Sternzellen und kleinen Pyramiden gebildet. Die Dendriten gehen in die erste Schicht, die Seitenfortsätze verzweigen sich innerhalb einer eigenen Schicht. Axone erstrecken sich in die oberen Schichten oder in die weiße Substanz.

- Ganglion wird von großen Pyramidenzellen gebildet. Hier sind die größten Neurozyten des Cortex. Die Dendriten sind auf die erste Schicht gerichtet oder in ihrer eigenen verteilt. Axone verlassen den Kortex und werden zu Fasern, die verschiedene Abteilungen und Strukturen des zentralen Nervensystems miteinander verbinden.

- Multiform - besteht aus verschiedenen Zellen. Dendriten gehen bis zur molekularen Schicht (einige nur bis zur vierten oder fünften Schicht). Axone werden zu den darüber liegenden Schichten geschickt oder verlassen den Kortex als Assoziationsfasern.

Die Großhirnrinde ist in Regionen unterteilt - die sogenannte horizontale Organisation. Es gibt insgesamt 11 davon und sie enthalten 52 Felder, von denen jedes eine eigene Seriennummer hat.

Vertikale Organisation

Es gibt auch eine vertikale Unterteilung - in Spalten von Neuronen. In diesem Fall werden kleine Säulen zu Makrosäulen zusammengefasst, die als Funktionsmodul bezeichnet werden. Das Herzstück solcher Systeme sind Sternzellen - ihre Axone sowie ihre horizontalen Verbindungen mit den lateralen Axonen von Pyramidenneurozyten. Alle Nervenzellen in den vertikalen Säulen reagieren auf den afferenten Impuls in gleicher Weise und senden gemeinsam ein efferentes Signal. Die Erregung in horizontaler Richtung beruht auf der Aktivität von Querfasern, die von einer Säule zur anderen folgen.

1943 entdeckte er erstmals Einheiten, die Neuronen verschiedener Schichten vertikal vereinen. Lorente de No - mit Hilfe der Histologie. Anschließend wurde dies mit Methoden der Elektrophysiologie am Tier von W. Mountcastle bestätigt.

Die Entwicklung der Rinde in der fetalen Entwicklung beginnt früh: Bereits mit 8 Wochen hat der Embryo eine Rindenplatte. Zuerst differenzieren sich die unteren Schichten, und mit 6 Monaten hat das ungeborene Kind alle Felder, die bei einem Erwachsenen vorhanden sind. Die zytoarchitektonischen Merkmale des Kortex sind im Alter von 7 Jahren vollständig ausgebildet, aber die Körper der Neurozyten nehmen sogar bis zum 18. Lebensjahr zu. Für die Bildung des Kortex sind eine koordinierte Bewegung und Teilung von Vorläuferzellen erforderlich, aus denen Neuronen hervorgehen. Es wurde festgestellt, dass dieser Prozess durch ein spezielles Gen beeinflusst wird.

Horizontale Organisation

Es ist üblich, die Bereiche der Großhirnrinde zu unterteilen in:

- assoziativ;

- sensorisch (empfindlich);

- Motor.

Bei der Untersuchung lokalisierter Bereiche und ihrer funktionellen Eigenschaften verwendeten die Wissenschaftler eine Vielzahl von Methoden: chemische oder physikalische Reizung, teilweise Entfernung von Gehirnbereichen, Entwicklung konditionierter Reflexe, Registrierung von Gehirn-Bioströmen.

empfindlich

Diese Bereiche besetzen etwa 20 % des Cortex. Die Niederlage solcher Zonen führt zu einer Verletzung der Empfindlichkeit (Verringerung des Sehens, Hörens, Geruchs usw.). Die Fläche der Zone hängt direkt von der Anzahl der Nervenzellen ab, die den Impuls bestimmter Rezeptoren wahrnehmen: Je mehr es gibt, desto höher ist die Empfindlichkeit. Zonen zuweisen:

- somatosensorisch (verantwortlich für Haut, propriozeptive, autonome Empfindlichkeit) - es befindet sich im Parietallappen (postzentraler Gyrus);

- visuelle, bilaterale Schädigung, die zu vollständiger Erblindung führt - im Hinterhauptslappen gelegen;

- auditiv (befindet sich im Schläfenlappen);

- Geschmack, im Parietallappen gelegen (Lokalisierung - postzentraler Gyrus);

- olfaktorische, bilaterale Verletzung, die zu Geruchsverlust führt (befindet sich im Gyrus Hippocampus).

Eine Verletzung der Hörzone führt nicht zu Taubheit, es treten jedoch andere Symptome auf. Zum Beispiel die Unmöglichkeit, kurze Töne zu unterscheiden, die Bedeutung von Alltagsgeräuschen (Schritte, Wasser gießen usw.) bei gleichzeitiger Beibehaltung der Unterschiede in Tonhöhe, Dauer und Klangfarbe. Es kann auch eine Amusie auftreten, die in der Unfähigkeit besteht, Melodien zu erkennen, wiederzugeben und auch zwischen ihnen zu unterscheiden. Musik kann auch von unangenehmen Empfindungen begleitet sein.

Impulse entlang afferenter Fasern von der linken Körperseite werden von der rechten Hemisphäre und von der rechten Seite - von der linken wahrgenommen (eine Beschädigung der linken Hemisphäre führt zu einer Verletzung der Empfindlichkeit auf der rechten Seite und umgekehrt). Dies liegt daran, dass jeder postzentrale Gyrus mit dem gegenüberliegenden Körperteil verbunden ist.

Motor

Die motorischen Bereiche, deren Reizung die Bewegung der Muskeln verursacht, befinden sich im vorderen zentralen Gyrus des Frontallappens. Motorische Bereiche kommunizieren mit sensorischen Bereichen.

Die motorischen Bahnen in der Medulla oblongata (und teilweise im Rückenmark) bilden eine Überkreuzung mit Übergang zur Gegenseite. Dies führt dazu, dass die in der linken Hemisphäre auftretende Reizung in die rechte Körperhälfte gelangt und umgekehrt. Daher führt eine Schädigung des Kortex einer der Hemisphären zu einer Verletzung der motorischen Funktion der Muskeln auf der gegenüberliegenden Körperseite.

Die motorischen und sensorischen Bereiche, die sich im Bereich des zentralen Sulcus befinden, werden zu einer Formation zusammengefasst - der sensomotorischen Zone.

Neurologie und Neuropsychologie haben viele Informationen darüber gesammelt, wie die Niederlage dieser Bereiche nicht nur zu elementaren Bewegungsstörungen (Lähmungen, Paresen, Zittern), sondern auch zu Störungen bei willkürlichen Bewegungen und Aktionen mit Objekten führt - Apraxie. Wenn sie auftreten, können Bewegungen beim Schreiben gestört werden, räumliche Darstellungen können gestört werden und unkontrollierte Bewegungsmuster können auftreten.

Assoziativ

Diese Zonen sind dafür verantwortlich, die eingehenden sensorischen Informationen mit denen zu verknüpfen, die zuvor empfangen und im Gedächtnis gespeichert wurden. Darüber hinaus ermöglichen sie Ihnen, Informationen zu vergleichen, die von verschiedenen Rezeptoren stammen. Die Antwort auf das Signal wird in der assoziativen Zone gebildet und an die motorische Zone übertragen. Somit ist jeder assoziative Bereich für die Prozesse des Erinnerns, Lernens und Denkens verantwortlich.. Neben den entsprechenden funktionellen Sinneszonen befinden sich große assoziative Zonen. Beispielsweise wird jede assoziative visuelle Funktion durch den visuellen Assoziationsbereich gesteuert, der sich neben dem sensorischen visuellen Bereich befindet.

Die Gesetze des Gehirns zu ermitteln, seine lokalen Störungen zu analysieren und seine Aktivität zu überprüfen, wird von der Wissenschaft der Neuropsychologie durchgeführt, die an der Schnittstelle von Neurobiologie, Psychologie, Psychiatrie und Informatik angesiedelt ist.

Merkmale der Lokalisierung nach Feldern

Die Großhirnrinde ist plastisch, was den Übergang der Funktionen einer Abteilung, wenn sie gestört ist, zu einer anderen beeinflusst. Das liegt daran, dass die Analysatoren im Kortex einen Kern haben, wo die höchste Aktivität stattfindet, und eine Peripherie, die in primitiver Form für die Prozesse der Analyse und Synthese zuständig ist. Zwischen den Analysatorkernen befinden sich Elemente, die zu unterschiedlichen Analysatoren gehören. Wenn der Schaden den Kern berührt, beginnen periphere Komponenten, die Verantwortung für seine Aktivität zu übernehmen.

Somit ist die Lokalisierung von Funktionen, die die Großhirnrinde besitzt, ein relatives Konzept, da es keine eindeutigen Grenzen gibt. Die Zytoarchitektonik legt jedoch das Vorhandensein von 52 Feldern nahe, die über Wege miteinander kommunizieren:

- assoziativ (diese Art von Nervenfasern ist für die Aktivität des Kortex im Bereich einer Hemisphäre verantwortlich);

- Kommissural (symmetrische Bereiche beider Hemisphären verbinden);

- Projektion (Beitrag zur Kommunikation des Kortex, subkortikale Strukturen mit anderen Organen).

Tabelle 1

|

Relevante Felder |

||

|

Motor |

||

|

empfindlich |

||

|

visuell |

||

|

Olfaktorisch |

||

|

Geschmack |

||

|

Sprachmotor, der Zentren umfasst: |

Wernicke, mit dem Sie mündliche Sprache wahrnehmen können |

|

|

Broca - verantwortlich für die Bewegung der Zungenmuskulatur; Niederlage droht mit völligem Sprachverlust |

||

|

Sprachwahrnehmung beim Schreiben |

||

Die Struktur der Großhirnrinde beinhaltet also die Betrachtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung. Abhängig davon werden vertikale Spalten von Neuronen und Zonen in der horizontalen Ebene unterschieden. Die Hauptfunktionen des Kortex sind auf die Umsetzung des Verhaltens, die Regulierung des Denkens und des Bewusstseins reduziert. Darüber hinaus gewährleistet es die Interaktion des Körpers mit der äußeren Umgebung und ist an der Kontrolle der Arbeit der inneren Organe beteiligt.