Строение и функции митохондрий. Сходства и различия с хлоропластом. Митохондрии. Строение и функции митохондрий клетки

Митохондрии (МТ) – одно из самых интересных мне направлений исследований. Объединение митохондрий с другой клеткой в ходе эндосимбиоза около 1,6 млрд лет назад стало основной всех многоклеточных эукариотов со сложной структурой. Предположительно митохондрии произошли от клеток, напоминающих α-протеобактерии.

Лучшее обзорное исследование последнего времени по митохондриях – работа Вернера Кулбрандта «Структура и функция митохондриальных белковых комплексов мембраны ». Если вы знаете английский язык и интересуетесь устройством этих органелл, то настоятельно рекомендую к прочтению. Эта статья так хороша, что может быть смело главой хорошего учебника по молекулярной биологии. Сначала я хотел перевести всю статью, но это бы заняло непростительно много времени и оторвало бы от других дел. Поэтому ограничусь тезисами и картинками. Периодически разбавляя все своими мыслями.

Митохондрия кодирует сама только 13 белков, не смотря на наличие отдельной от клетки ДНК (мтДНК) и всего «производственного» цикла по транскрипции белков. Изолированная митохондрия какое-то время может сохранять композицию и функционировать.

Рисунок 1. Компоненты мембраны митохондриона. Внешняя мембрана отделяет митохондрию от цитоплазмы. Она окружает внутреннюю мембрану, которая отделяет межмембранное пространство от богатого белками центрального матрикса. Внутреннюю мембрану разделяют на внутреннюю пограничную мембрану и кристы. Две эти части непрерывны в местах крепления крист (cristae junction ). Кристы простираются более или менее глубоко в матрикс и являются основным место митохондриального преобразования энергии. Небольшой протоновый градиент в межмембранном пространстве (pH 7,2-7,4) и матрикс (pH 7,9-8,0) приводят к образованию АТФ АТФ-синтазой в мембранах крист.

Внешняя мембрана пористая и позволяет веществам из цитоплазмы проходить через нее. Внутренняя мембрана плотная, для ее пересечения нужны транспортные белки [Гилберт Линг обоснованно не согласен], непрерывность барьера позволяет иметь внутренней мембране электрохимический потенциал в -180 mV. У матрикса довольно большой pH (7,9-8). Еще раз углублюсь в Линга. Щелочной (выше 7) pH способствует более развернутой конформации белков . Высокий pH нарушает водородные и солевые связи, делая поляризованные CO и NH доступными молекулам воды, там самым усиливая дипольный момент всей внутриклеточной воды и связывая ее. В этом ключе наличие мембраны нужно не для «удержания» протоплазмы внутри клетки (это делают сами белки при высоком pH), а для наличия потенциала.

мтДНК находится в нуклеотидах, которых примерно 1000 на клетку. Белковая плотность матрикса довольна высокая (до 500 мг/мл), что близко к кристаллизованным белкам.

Внутренняя мембрана образует инвагинации, называемые кристами, которые глубоко проникают в матрикс. Кристы определяют третий «отсек» митохондрий – просвет крист (cristae lumen). Мембраны кристы содержат большинство, если не все, полностью «собранные» комплексы цепи переноса электронов и АТФ-синтазы. Просвет кристы содержит большое количество маленького растворимого белкового переносчика электронов (цитохром с). Митохондриальные кристы, таким образом, основное место биологической конверсии энергии во всех не фотосинтетических эукариотах.

С кристами тоже много всего интересного. Оптические свойства кристы влияют на распространение и генерацию света в тканях. Я даже встречал идеи о том, что поверхность крист подобна (предположение) поверхностям топологических изоляторов (подразумевалась суперпроводимость без диссипации заряда).

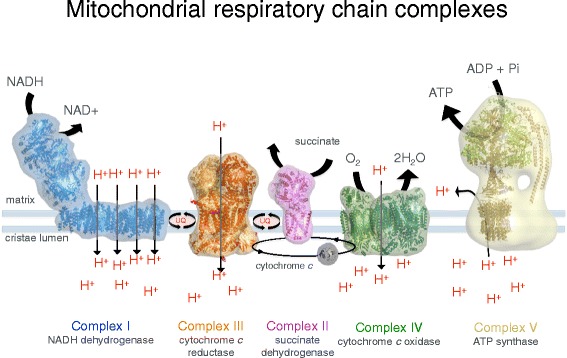

Рисунок 2. Мембранные белковые комплексы дыхательной цепи. Комплекс I (NADH / убихинон оксидоредуктаза, синий), Комплекс II (сукцинат дегидрогеназа, розовы), Комплекс III (цитохром С редуктаза, оранжевый), Комплекс IV (цитохром С оксидаза, зеленый) и митохондриальная АТФ синтаза (известная как комплекс V , бежевая) работают вместе во время окислительного фосфорилирования, чтобы клетки могли использовать энергию. Комплексы I , III , IV выкачивают протоны вдоль мембраны кристы, создавая протоновый градиент, стимулирующий синтез АТФ.

Теперь немного внимания на комплекс II. Вы помните, что жир (кето) делает упор в метаболизме на FADH2 и комплекс II. Они восстанавливают пару CoQ, в какой-то момент окисленного CoQ не хватает для транспортировки электронов на комплекс III и образует обратный поток электронов на комплекс I с образованием супероксида. При долгом HFLC-питании комплекс I будет обратимо разрушен, при этом это нормальная физиологическая оптимизация.

Еще прошу вас заметить, что комплекс II не выкачивает протоны. Что у нас рассеивает протоновый градиент, нарушает фосфорилирование и стимулирует сжигание жиров на тепло? Правильно, стресс холода. Термогенез связан с метаболизмом через комплекс, который не выкачивает протоны, тем самым не давая дополнительных протонов для АТФ-синтазы. Можно только удивляться как замечательно у нас продуман организм.

Крепления крист и MICOS

Места крепления крист (cristae junctions) – маленькие круглы отверстия примерно 25 нм диаметром. В митохондриях всех организмов есть система MICOS (mitochondria contact site and cristae to outer membrane), сборка из пяти мембранных и одного растворимого белков, прикрепляющих кристы к наружной мембране.

В клетках с повышенной потребностью в энергии, такие как скелетные и сердечные мышцы, кристы плотно заполняют большую часть объема митохондрии. В тканях с меньшими потребностями в энергии, таких как печень и почки, кристы находятся не так плотно по отношению друг к другу. Остается больше места в матрице для биосинтетических ферментов.

Рисунок 3. Томографический объем митохондрии сердца мыши. А) Трехмерный объем митохондрии сердца мыши, снятый cryo-ET. Наружная мембрана (серая) окутывает внутреннюю мембрану (светло-синяя). Внутренняя мембрана плотно наполнена кристами б) Томографический срез объема. Плотно заполненный матрикс, содержащий большую часть митохондриальных белков, выглядит темным на электронном микроскопе. В то время как межмембранное пространство и просветы крист выглядят светлыми из-за низкой концентрации белков.

Димеры АТФ синтазы

Митохондриальная F1-F0 АТФ синтаза является самым заметным белковым комплексом кристы. АТФ синтаза – это древняя наномашина, которая использует электрохимический протновых градиент вокруг внутренней мембраны для создания АФТ посредством вращательного катализа . Протоны, двигающиеся через F0 комплекс мембраны, вращают ротор из 8 (у млекопитающих) или 10 (у дрожжей) с-узлов. Центральный стебель передает крутящий момент c-ротора каталитической головке F1, где АТФ образуется из АДФ и фосфата через последовательность конформационных изменения. Периферийный стебель предотвращает непродуктивное вращение Головы F1 против комплекса F0.

Многие годы считалось, что АТФ синтаза случайным образом располагается на внутренней мембране. Но оказалось, что АТФ синтаза располагается двойными рядами . Причем линейные ряды АТФ синтазы – фундаментальный атрибут всех живых митохондрий.

Рисунок 4. Двойные ряды АТФ синтазы у семи разных видов.

Ряды АТФ синтазы располагаются в основном вдоль хребтов крист. Димеры изгибают липидный бислой и как следствие само-организуются в ряды. Когда у митохондрий дрожжей выбивали узлы e и g АФТ синтазы, то штамм рос на 60% медленней диких собратьев, и потенциал мембран их митохондрий был снижен вдвое. У АФТ синтазы прокариотов недостает нескольких узлов, связанных с димерами, ряды димеров не были найдены у бактерий и архей. Кристы и ряды димеров АФТ синтазы, таким образом, являются адаптацией к большим энергетическим потребностям организма.

Рисунок 5. Структура димера АТФ синтазы митохондрии polymella sp. Вид сбоку на V-образный димер АТФ синтазы.

Комплексы и суперкомплексы дыхательной цепи

Протоновый градиент вокруг внутренней мембраны создается тремя крупными мембранными комплексами, известными как комплекс I, комплекс III и комплекс IV (см. рисунок 2). Комплекс I кормится электронами из NADH, высвобождаемая при передаче электрона энергия выкачивает четыре протона. Комплекс III получает электрон от восстановленного хинола и передает его носителю электронов (цитохрому с), выкачивая в процессе один протон. Комплекс IV получает электрон из цитохрома с и передает его молекулярному кислороду, выкачивая 4 протона за каждую молекулу кислорода, превращенную в воду. Комплекс II не выкачивает протоны, напрямую передавая электроны хинолу. Как перенос электронов из NADH в хинол связан с транслокацией протонов пока не ясно. Комплекс I – крупнее III и IV вместе взятых.

Рисунок 6. Комплекс I митохондрии коровьего сердца. Матриксная часть содержит ряд из восьми железно-серных (Fe-S) кластеров, которые направляют электроны из NADH в хинол на пересечении матрикса и мембраны. Мембранная часть состоит из 78 лопастей, включая выкачивающие протоны молекулы.

Комплексы I, III и IV соединяются в суперкомплексы или респирасомы. У пекарских дрожжей (saccharomyces cerevisiae ) нет комплекса I, их суперкомплексы состоят из III и IV. Роль суперкомплексов пока еще не ясна. Предполагают, что это делает транспорт электронов более эффективным, но прямых доказательств этому пока нет.

Рисунок 7. Суперкомплекс митохондрии коровьего сердца. Обратите внимание на дистанцию между комплексами I и III, который надо проделать хинолу. Стрелки – движения электрона в суперкомплексе.

Основным белком просвета кристы является цитохром с, который переносит электрон из комплекса III в комплекс IV. Если цитохром с высвобождается в цитоплазму клетки, то вызывает апоптоз .

Рисунок 8. Ряды димеров АТФ синтазы задают форму кристам. У хребта кристы АФТ синтаза (желтый) образует слив для протонов (красный), протоновые насосы электронной цепи (зеленый) находятся по обоим сторона рядов димеров. Направляя протоны от источника к АТФ синтазе, кристы работают как протоновые направляющие, позволяющие эффективное производство АТФ. Красные стрелки показывают направление потока протонов.

Реорганизация мембраны во время старения

Старение – фундаментальный и плохо понимаемый процесс всех эукариотов. Исследовали старение митохондрий на грибах Podospora anserina , которые живут всего 18 дней. В нормальной митохондрии кристы проникают глубоко в матрикс. Для этого нужны ряды димеров АТФ синтазы и MICOS комплекс у мест крепления крист. С возрастом кристы начинают все ближе подходить к поверхности мембраны, димеры АФТ синтазы превщаются в мономеры, и все заканчивается высвобождением цитохрома с и клеточной смертью.

Транспорт электронов создает супероксид в комплексах I и III. Это побочный продукт метаболизма. Одновременно необходимый и смертельно опасный. Во время старения деление (fission) начинает превалировать над сращением (fussion). Это не дает поврежденным митохондриям «спастись» путем сращения и ускоряет неизбежное.

Рисунок 9. Изменения морфологии внутренней мембраны и димеров АТФ синтазы во время старения митохондрии.

Как видите, полей для будущих исследований очень много. Я предполагаю стык физики и биологии, где физики будут пытаются объяснить почему такая структура более энергетически эффективна. Тем более публикации по квантовой биологии

Митохондрии — одни из самых важных составляющих любой клетки. Их еще называют хондриосомами. Это грануловидные или нитевидные органеллы, которые являются составляющей частью цитоплазмы растений и животных. Именно они являются производителями молекул АТФ, которые так необходимы для многих процессов в клетке.

Что такое митохондрии?

Митохондрии - это энергетическая база клеток, их деятельность основана на окислении и применении энергии, освободившейся при распаде молекул АТФ. Биологи на простом языке его называют станцией вырабатывания энергии для клеток.

В 1850 г. митохондрии выявили в виде гранул в мышцах. Их число менялось в зависимости от условий роста: они скапливаются больше в тех клетках, где большой дефицит кислорода. Это происходит чаще всего при физических нагрузках. В таких тканях появляется острая нехватка энергии, которую восполняют митохондрии.

Появление термина и место в теории симбиогенеза

В 1897 г. Бенд впервые ввел понятие «митохондрия», чтобы обозначить зернистую и нитчатую структуру в По форме и величине они разнообразны: толщина составляет 0,6 мкм, длина - от 1 до 11 мкм. В редких ситуациях митохондрии могут быть большого размера и разветвленным узлом.

В теории симбиогенеза дается четкое представление о том, что такое митохондрии и как они появились в клетках. В ней говорится, что хондриосома возникла в процессе поражения клетками бактерий, прокариотами. Так как они не могли автономно применять кислород для выработки энергии, это препятствовало полному их развитию, а прогеноты могли развиваться беспрепятственно. В течение эволюции связь между ними дала возможность прогенотам передать свои гены теперь уже эукариотам. Благодаря такому прогрессу митохондрии теперь не являются независимыми организмами. Их генофонд не может быть реализован в полной мере, так как происходит его частичная блокировка ферментами, которые есть в любой клетке.

Где они живут?

Митохондрии сосредотачиваются в тех районах цитоплазмы, где появляется необходимость в АТФ. Например, в мышечной ткани сердца они располагаются неподалеку от миофибрилл, а в сперматозоидах формируют защитную маскировку вокруг оси жгута. Там они вырабатывают очень много энергии для того, чтобы "хвост" крутился. Именно таким образом сперматозоид двигается к яйцеклетке.

В клетках новые митохондрии образуются с помощью простого деления предыдущих органелл. Во время него сохраняется вся наследственная информация.

Митохондрии: как они выглядят

По форме митохондрии напоминает цилиндр. Они часто встречаются в эукариотах, занимая от 10 до 21 % объема клетки. Их размеры и формы во многом разнятся и способны меняться в зависимости от условий, но ширина постоянна: 0,5-1 мкм. Перемещения хондриосом зависят от того, в каких местах клетки совершается быстрая трата энергии. Передвигаются по цитоплазме, применяя для передвижения структуры цитоскелета.

Заменой разных по габаритам митохондрий, работающих отдельно друг от друга и снабжающих энергией некоторые зоны цитоплазмы, являются длинные и разветвленные митохондрии. Они способны обеспечить энергией участки клеток, находящиеся далеко друг от друга. Подобная совместная работа хондриосом наблюдается не только у одноклеточных организмов, но и у многоклеточных. Самое сложное строение хондриосом встречается в мышцах скелета млекопитающих, где самые большие разветвленные хондриосомы стыкуются друг с другом, используя межмитохондриальные контакты (ММК).

Они представляют собой узкие просветы между прилегающими друг к другу митохондриальными мембранами. Данное пространство обладает высокой электронной плотностью. ММК больше встречаются в клетках где связываются вместе с работающими хондриосомами.

Чтобы лучше разобраться в вопросе, нужно кратко расписать значимость митохондрии, строение и функции этих удивительных органелл.

Как они устроены?

Для понимания, что такое митохондрии, необходимо узнать их строение. Этот необычный источник энергии имеет форму шара, но чаще вытянут. Две мембраны располагаются близко друг к другу:

- наружная (гладкая);

- внутренняя, которая образует выросты листовидной (кристы) и трубчатой (тубулы) формы.

Если не принимать во внимание размер и форму митохондрии, строение и функции у них одинаковые. Хондриосома разграничена двумя мембранами, размером 6 нм. Наружная мембрана митохондрии напоминает емкость, которая ограждает их от гиалоплазмы. Внутреннюю мембрану от внешней отъединяет участок шириной 11-19 нм. Отличающей чертой внутренней мембраны считается ее способность выпячиваться внутрь митохондрии, принимая форму сплющенных гребней.

Внутреннюю полость митохондрии заполняет матрикс, который имеет мелкозернистую структуру, где иногда обнаруживают нити и гранулы (15-20 нм). Нити матрикса создают органеллы, а гранулы небольших размеров - рибосомы митохондрии.

На первой стадии проходит в гиалоплазме. На данной ступени идет начальное окисление субстратов или глюкозы до Данные процедуры проходят без кислорода - анаэробное окисление. Следующая стадия образования энергии заключается в аэробном окислении и распада АТФ, данный процесс происходит в митохондриях клеток.

Что делают митохондрии?

Основными функциями этой органеллы являются:

Наличие в митохондриях своей дезоксирибонуклеиновой кислоты еще раз подтверждает симбиотическую теорию появления этих органелл. Также, помимо основной работы, они участвуют в синтезе гормонов и аминокислот.

Митохондриальная патология

Мутации, происходящие в геноме митохондрии, приводят к удручающим последствиям. Носителем человека является ДНК, которая передается потомкам от родителей, а митохондриальный геном передается только от матери. Объясняется данный факт очень просто: цитоплазму с заключенными в ней хондриосомами дети получают вместе с женской яйцеклеткой, в сперматозоидах они отсутствуют. Женщины с данным отклонением могут передать потомству митохондриальное заболевание, больной мужчина - нет.

В обычных условиях хондриосомы располагают одинаковой копией ДНК - гомоплазмия. В геноме митохондрии могут происходить мутации, вследствие совместного существования здоровых и мутированных клеток возникает гетероплазмия.

Благодаря современной медицине на сегодняшний день выявлены более 200 заболеваний, поводом возникновения чего послужила мутация митохондрии ДНК. Не во всех случаях, но терапевтическому поддержанию и лечению митохондриальные болезни поддаются хорошо.

Вот мы и разобрались с вопросом о том, что такое митохондрии. Как и все остальные органеллы, они очень важны для клетки. Они косвенно принимают участие во всех процессах, для которых нужна энергия.

Митохондрии

Митохондрии - это структуры палочковидной или овальной формы (греч. mitos - нить, chondros - гранула). Они обнаружены во всех животных клетках (исключая зрелые эритроциты): у высших растений, у водорослей и простейших. Отсутствуют они только у прокариот бактерий.

Эти органеллы впервые были обнаружены и описаны в конце прошлого столетия Альтманом. Несколько позже эти структуры были названы митохондриями. В 1948 г. Хогебум указал на значение митохондрий как центра клеточного дыхания, а в 1949 г. Кеннеди и Ленинджер установили, что в митохондриях протекает цикл окислительного фосфорилирования. Так было доказано, что митохондрии служат местом генерирования энергии.

Митохондрии видны в обычном световом микроскопе при специальных методах окраски. В фазово - контрастном микроскопе и в «темном поле» их можно наблюдать в живых клетках.

Строение, размеры, форма митохондрий очень вариабельны. Это зависит в первую очередь от функционального состояния клеток. Например, установлено, что в мотонейронах мух, летающих непрерывно 2 часа, проявляется огромное количество шаровидных митохондрий, а у мух со склеенными крыльями число митохондрий значительно меньше и они имеют палочковидную форму (Л. Б. Левинсон). По форме они могут быть нитевидными, палочковидными, округлыми и гантелеобразными даже в пределах одной клетки.

Митохондрии локализованы в клетке, как правило, либо в тех участках, где расходуется энергия, либо около скоплений субстрата (например, липидных капель), если таковые имеются.

Строгая ориентация митохондрий обнаруживается вдоль жгутиков сперматозоидов, в поперечно-полосатой мышечной ткани, где они располагаются вдоль миофибрилл, в эпителии почечных канальцев локализуются во впячиваниях базальной мембраны и т.д.

Количество митохондрий в клетках имеет органные особенности, например, в клетках печени крыс содержится от 100 до 2500 митохондрий, а в клетках собирательных канальцев почки - 300, в сперматозоидах различных видов животных от 20 до 72, у гигантской амебы Chaos chaos их число достигает 500 000. Размеры митохондрий колеблются от 1 до 10 мкм.

Ультрамикроскопическое строение митохондрий однотипно, независимо от их формы и размера. Они покрыты двумя липопротеидными мембранами: наружной и внутренней. Между ними располагается межмембранное пространство.

Впячивания внутренней мембраны, которые вдаются в тело митохондрий, называются кристами . Расположение крист в митохондриях может быть поперечным и продольным. По форме кристы могут быть простыми и разветвленными. Иногда они образует сложную сеть. В некоторых клетках, например, в клетках клубочковой зоны надпочечника кристы имеют вид трубочек. Количество крист прямо пропорционально интенсивности окислительных процессов, протекающих в митохондриях. Например, в митохондриях кардиомиоцитов их в несколько раз больше, чем в митохондриях гепацитов. Пространство, ограниченное внутренней мембраной, составляет внутреннюю камеру митохондрий. В нем между кристами находится митохондриальный матрикс - относительно электронно плотное вещество.

Белки внутренней мембраны синтезируются миторибосомами, а белки внешней мембраны - циторибосомами.

"Наружная мембрана митохондрий по многим показателям сходна с мембранами ЭПС. Она бедна окислительными ферментами. Немного их и в мембранном пространстве. Зато внутренняя мембрана и митохондриальный матрикс буквально насыщены ими. Так, в матриксе митохондрий сосредоточены ферменты цикла Кребса и окисления жирных кислот. Во внутренней мембране локализована цепь переноса электронов, ферменты фосфорилирования (образования АТФ из АДФ), многочисленные транспортные системы.

Кроме белка и липидов, в состав мембран митохондрий входит РНК, ДНК, последняя обладает генетической специфичностью, и по своим физико-химическим свойствам отличается от ядерной ДНК.

При электронно-микроскопических исследованиях обнаружено, что поверхность наружной мембраны покрыта мелкими шаровидными элементарными частицами. Внутренняя мембрана и кристы содержат подобные элементарные частицы на «ножках», так называемые грибовидные тельца. Они -состоят из трех частей: головки сферической формы (диаметр 90-100 А°), ножки цилиндрической формы, длиной 5 нм и шириной 3-4 нм, основания, имеющего размеры 4 на 11 нм. Головки грибовидных телец связаны с фосфорилированием, затем обнаружено, что головки содержат фермент, обладающий АТФ-идной активностью.

В межмембранном пространстве находится вещество, обладающее более низкой электронной плотностью, чем матрикс. Оно обеспечивает сообщение между мембранами и поставляет для ферментов, находящихся в обеих мембранах, вспомогательные катализаторы-коферменты.

В настоящее время известно, что наружная мембрана митохондрий хорошо проницаема для веществ, имеющих низкий молекулярный вес, в частности, белковых соединений. Внутренняя мембрана митохондрий обладает избирательной проницаемостью. Она практически непроницаема для анионов (Cl -1 , Br -1 , SO 4 -2 , HCO 3 -1 , катионов Sn +2 , Mg +2 , ряда cахаров и большинства аминокислот, тогда как Са 2+ , Мп 2+ , фосфат, многокарбоновые кислоты легко проникают через нее. Имеются данные о наличии во внутренней мембране нескольких переносчиков, специфических к отдельным группам проникающих анионов и катионов. Активный транспорт веществ через мембраны осуществляется благодаря использованию энергии АТФ-азной системы или электрического потенциала, генерируемого на мембране в результате работы дыхательной цепи. Даже АТФ, синтезированная в митохондриях, может выйти с помощью переносчика (сопряженный транспорт).

Матрикс митохондрий представлен мелкозернистым электронно-плотным веществом. В нем располагаются миторибосомы, фибриллярные структуры, состоящие из молекул ДНК и гранул, имеющих диаметр более 200А ◦ образованные солями: Ca 3 (PO 4) , Ba 3 (PO 4) 2 , Mg 3 (PO 4) . Полагают, что гранулы служат резервуаром ионов Са +2 и Мg +2 . Их количество увеличивается при изменении проницаемости митохондриальных мембран.

Присутствие в митохондриях ДНК обеспечивает участие митохондрий в синтезе РНК и специфических белков, а также указывает на существование цитоплазматической наследственности. Каждая митохондрия содержит в зависимости от размера одну или несколько молекул ДНК (от 2 до 10). Молекулярный вес митохондриальной ДНК около (30-40)*10 6 у простейших, дрожжей, грибов. У высших животных около (9–10) *10 6.

Длина ее у дрожжей примерно равна 5 мкм, у растений - 30 мкм. Объем генетической информации, заключенный в митохондриальной ДНК, невелик: он состоит из 15-75 тыс. пар оснований, которые могут кодировать в среднем 25-125 белковых цепей с молекулярным весом около 40000.

Митохондриальная ДНК отличается от ядерной ДНК рядом особенностей: более высокой скоростью синтеза (в 5-7 раз), она более устойчива к действию ДНК-азы, представляет собой двухкольцевую молекулу, содержит больше гуанина и цитозина, денатурируется при более высокой температуре и легче восстанавливается. Однако не все митохондриальные белки синтезируются митохондриальной системой. Так, синтез цитохрома С и других ферментов обеспечивается информацией, содержащейся в ядре. В матриксе митохондрий локализованы, витамины А, В 2 , В 12 , К, Е, а также гликоген.

Функция митохондрий заключается в образовании энергии, необходимой для жизнедеятельности клеток. Источником энергии в клетке могут служить различные соединения: белки, жиры, углеводы. Однако единственным субстратом, который немедленно включается в энергетические процессы, является глюкоза.

Биологические процессы, в результате которых в митохондриях образуется энергия, можно подразделить на 3 группы: I группа - окислительные реакции, включающие две фазы: анаэробную (гликолиз) и аэробную. II группа - дефосфорилирование, расщепление АТФ и высвобождение энергии. III группа - фосфорилирование, сопряженное с процессом окисления.

Процесс окисления глюкозы вначале происходит без участия кислорода (анаэробным или гликолитическим путем) до пировиноградной или молочной кислоты.

Однако при этом энергии выделяется лишь небольшое количество. В дальнейшем эти кислоты вовлекаются в процессы окисления, которые протекают с участием кислорода, т. е. являются аэробными. В результате процесса окисления пировиноградной и молочной кислоты, названной циклом Кребса, образуется углекислый газ, вода и большое количество энергии.

Образующаяся энергия не выделяется в виде тепла, что привело бы к перегреванию клеток и гибели всего организма, а аккумулируется в удобной для хранения и транспорта форме в виде аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Синтез АТФ происходит из АДФ и фосфорной кислоты и вследствие этого называется фосфорилированием .

В здоровых клетках фосфорилирование сопряжено с окислением. При заболеваниях сопряженность может разобщаться, поэтому субстрат окисляется, а фосфорилирование не происходит, и окисление переходит в тепло, а содержание АТФ в клетках снижается. В результате повышается температура и падает функциональная активность клеток.

Итак, основная функция митохондрий заключается в выработке практически всей энергии клетки и происходит синтез компонентов, необходимых для деятельности самого органоида, ферментов «дыхательного ансамбля», фосфолипидов и белков.

Еще одной стороной деятельности митохондрий является их участие в специфических синтезах, например, в синтезе стероидных гормонов и отдельных липидов. В ооцитах разных животных образуются скопления желтка в митохондриях, при этом они утрачивают свою основную систему. Отработавшие митохондрии могут накапливать также продукты экскреции.

В некоторых случаях (печень, почки) митохондрии способны аккумулировать вредные вещества и яды, попадающие в клетку, изолируя их от основной цитоплазмы и частично блокируя вредное действие этих веществ. Таким образом, митохондрии способны брать на себя функции других органоидов клетки, когда это требуется для полноценного обеспечения того или иного процесса в норме или в экстремальных условиях.

Биогенез митохондрий. Митохондрии представляют собой обновляющиеся структуры с довольно кратким жизненным циклом (в клетках печени крысы, например, период полужизни митохондрий охватывает около 10 дней). Митохондрии образуются в результате роста и деления предшествующих митохондрий. Деление их может происходить тремя способами: перетяжкой, отпочковыванием небольших участков и возникновением дочерних митохондрий внутри материнской. Делению (репродукции) митохондрий предшествует репродукция собственной генетической системы - митохондриальной ДНК.

Итак, согласно взглядам большинства исследователей, образование митохондрий происходит преимущественно путем саморепродукции их de novo.

Основной функцией митохондрий является синтез АТФ - универсальной формы химической энергии в любой живой клетке. Как иг у прокариот, данная молекула может образовываться двумя путями: в результате гликолизе) или в процессе мембранного фосфорилирования, связанного с использованием энергии трансмембранного электрохимического градиента (англ.)русск. протонов (ионов водорода). Митохондрии реализуют оба эти пути, первый из которых характерен для начальных процессов окисления субстрата и происходит в матриксе, а второй завершает процессы энергообразования и связан с кристами митохондрий. При этом своеобразие митохондрий как энергообразующих органелл эукариотической клетки определяет именно второй путь генерации АТФ, получивший название «хемиосмотического сопряжения». По сути это последовательное превращение химической энергии восстанавливающих эквивалентов НАДН в электрохимический протонный градиент AjiH+ по обе стороны внутренней мембраны митохондрии, что приводит в действие мембранно-связанную АТФ-синтетазу и завершается образованием макроэргической связи в молекуле АТФ.

В основе всех мембран клетки лежит двойной слой молекул липидов. Их гидрофобные «хвосты», состоящие из остатков молекул жирных кислот, обращены внутрь двойного слоя. Снаружи располагаются гидрофильные «головки», состоящие из остатка молекулы спирта глицерина. В состав мембран чаще всего входят фосфолипиды и гликолипиды (их молекулы наиболее полярны), а также жиры и жироподобные вещества (например, холестерин). Липиды являются основой мембраны, обеспечивают ее устойчивость и прочность, т.е. выполняют структурную (строительную) функцию. Эта функция возможна благодаря гидрофобности липидов.

Пластиды. Гипотезы их возникновения в растительной клетке. Субмикроскопическое строение хлоропластов, их функции, расположение их в органах

Пластиды - органоиды эукариотических растений и некоторых фотосинтезирующих простейших (например, эвглены зеленой). Покрыты двойной мембраной и имеют в своём составе множество копий кольцевой ДНКВ целом организмы можно разделить на две группы: на организмы, клетки которых содержат настоящие клеточные ядра, и организмы, которые этим свойством не обладают. Первые называются эукариотами, вторые - прокариотами. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Эукариоты объединяют все остальные одно- и многоклеточные живые существа. В противоположность прокариотам, кроме обладания клеточными ядрами, эти существа отличаются выраженной способностью к образованию органоидов. Органоиды - это разделенные мембранами составные части клеток. Так, самыми большими клеточными органоидами (по крайней мере, различимыми в световой микроскоп), которыми обладают эукариоты, являются митохондрии, а растительные организмы обладают еще и пластидами. Митохондрии и пластиды большей частью отделены от цитоплазмы клетки двумя мембранами. (Некоторые подробности строения. Митохондрии часто называют "силовыми станциями" эукариотических клеток, так как они играют большую роль в образовании и превращении энергии в клетке. Пластиды для растений не менее важны: хлоропласта, которые являют собой основной тип пластид, заключают в себе механизм фотосинтеза, который осуществляет превращение солнечного Света в химическую энергию.

У различных групп организмов хлоропласты значительно различаются по размерам, строению и количеству в клетке. Особенности строения хлоропластов имеют большое таксономическое значение

Основная функция хлоропластов, состоит в улавливании и преобразовании световой энергии.

В состав мембран, образующих граны, входит зеленый пигмент - хлорофилл. Именно здесь происходят световые реакции фотосинтеза - поглощение хлорофиллом световых лучей и превращение энергии света в энергию возбужденных электронов. Электроны, возбужденные светом, т. е. обладающие избыточной энергией, отдают свою энергию на разложение

воды и синтез АТФ. При разложении воды образуются кислород и водород. Кислород выделяется в атмосферу, а водород связывается белком ферредоксином.

2. Пластиды. Гипотезы их возникновения в растительной клетке. Субмикроскопическое строение хромопластов, их функции, расположение их в органах

Хромопласт (окрашенные пласты) - окрашенные незелёные тела, заключающиеся в телах высших растений, в отличие от зелёных тел (хлоропластов).

Хромопласты содержат лишь жёлтые, оранжевые и красноватые пигменты из ряда каротинов (см. хлорофилл). Чисто-красные, синие и фиолетовые пигменты (антоциан) и некаротинного характера - жёлтые (антохлор) у высших растений растворены в клеточном соке. Форма хромопластов разнообразна: они бывают круглые, многоугольные, палочковидные, веретенообразные, серповидные, трёхрогие и т. - д. Хромопласты происходят большей частью из хлоропластов (хлорофилльных зёрен), которые теряют хлорофилл и крахмал, что заметно в лепестках, в ткани плодов и т. д. Развитие каротина в хлоропласте понятно из того, что первый в них содержится вместе с хлорофиллом. Так же как и у хлоропластов, у хромопластов пигмент образует в протоплазматической, бесцветной основе лишь отдельные включения, причём иногда в виде настоящих кристаллов, игольчатых, волосовидных, прямых или изогнутых и т. д.

Функция хлоропластов: фотосинтез. Полагают, что хлороплас"гы произошли от древних эндосимбиотических цианобактерий (теория симбиогенеза). Основанием для такого предположения является сходство хлоропластов и современных бактерий по ряду признаков (кольцевая, «голая» ДНК, рибосомы 70S-типа, способ размножения).

Пластиды. Гипотезы их возникновения в растительной клетке. Субмикроскопическое строение лейкопластов, их функции, расположение их в органах

Лейкопласты - бесцветные сферические пластиды в клетках растений.

Лейкопласты образуются в запасающих тканях (клубнях, корневищах), клетках эпидермы и других частях растений. Синтезируют и накапливают крахмал (так называемые амилопласты), жиры, белки. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, синтезируется крахмал. На свету лейкопласты превращаются в хлоропласты.

Форма варьирует (шаровидные, округлые, чашевидные и др.). Лейкопласты ограничены двумя мембранами. Наружная мембрана гладкая, внутренняя образует малочисленные тилакоиды. В строме имеются кольцевая «голая» ДНК, рибосомы TOS-типа, ферменты синтеза и гидролиза запасных питательных веществ. Пигменты отсутствуют. Особенно много лейкопластов имеют клетки подземных органов растения (корни, клубни, корневища и др.). Функция лейкопластов: синтез, накопление и хранение запасных питательных веществ. Амилопласты - лейкопласты, которые синтезируют и накапливают крахмал, элайопласты - масла, протеинопласты

белки. В одном и том же лейкопласте могут накапливаться разные вещества.

В клетках любых живых организмов есть особые органеллы, которые двигаются, функционируют, сливаются между собой и размножаются. Называются они митохондриями или хондриосомами. Подобные структуры содержатся как в клетках простейших организмов, так и в клетках растений и животных. Долгое время при изучении изучались и функции митохондрии, потому что она представляла особый интерес.

Действительно, на клеточном уровне митохондрии выполняют конкретную и весьма важную функцию - образуют энергию в виде аденозинтрифосфата. Это ключевой нуклеотид в обмене организмов и преобразовании его в энергию. АТФ выступает в роли универсального источника энергии, необходимой для протекания любых биохимических процессов в организме. В этом главные функции митохондрии - поддерживать жизнедеятельность на клеточном уровне за счёт формирования АТФ.

Процессы, происходящие в клетках, долгое время представляли особый интерес учёных, потому что это помогало лучше понять структуру и возможности организма. Процесс познания всегда занимает долгое время. Так Карл Ломанн в 1929 году открыл аденозинтрифосфат, а Фриц Липман в 1941 году разобрался в том, что он является основным поставщиком энергии в клетки.

Строение митохондрий

Внешний вид представляет такой же интерес, как и функции митохондрии. Размеры и формы этих органелл непостоянны и могут быть разными в зависимости от видов живых существ. Если описывать средние значения, то гранулярная и нитевидная митохондрия, состоящая из двух мембран, имеет размеры порядка 0,5 микромиллиметра в толщину, а длина может достигать 60 микромиллиметров.

Как уже было сказано выше, учёные долгое время пытались разобраться в вопросе, каково строение и функции митохондрий. Основные сложности были с недостаточно развитостью оборудования, потому что изучать микромир другими способами практически невозможно.

В митохондрий содержится больше, чем в клетках растений, потому что для животных преобразование энергии с эволюционной точки зрения более важно. Впрочем, объяснять подобные процессы достаточно сложно, но в клетках растений подобные функции берут на себя в основном хлоропласты.

В клетках митохондрии могут располагаться в самых разных местах, где есть потребность в АТФ. Можно сказать, что у митохондрий достаточно универсальное строение, поэтому они могут появляться в разных местах.

Функции митохондрии

Основная функция митохондрий - синтез молекул АТФ. Это своего рода энергетическая станция клетки, которая за счёт окисления различных высвобождает энергию за счёт их распада.

Главным источником энергии, т.е. соединением, используемым для распада, является Её в свою очередь организм получает из белков, углеводов и жиров. Есть два пути образования энергии, причём митохондрии используют оба. Первый из них связан с окислением пирувата в матриксе. Второй связан уже с кристами органелл и непосредственно завершает процесс энергообразования.

В целом данный механизм достаточно сложен и происходит в несколько этапов. Выстраиваются длинные единственная цель которых - энергообеспечение других клеточных процессов. Поддержание организма на клеточном уровне позволяет сохранить его жизнедеятельность в целом. Именно поэтому учёные долгое время пытались разгадать, как именно происходят данные процессы. Со временем многие вопросы были решены, особенно в этом помогло изучение ДНК и структуры остальных небольших клеток микромира. Без этого вряд ли можно было бы представить развитие данной науки в целом, а также изучение организма человека и высокоразвитых животных.