«Великая армия». Гвардия Наполеона. Численность армии Наполеона. идей о “Почему армия Наполеона не пошла грабить богатую Ригу ”

Великая армия Наполеона - огромная военная сила, которая появилась в результате многочисленных завоеваний под предводительством гениального полководца. Именно на нее он возлагал большие надежды по завоеванию России, а затем и Англии.

Конфликт Франции с Великобританией

Отечественная война 1812 года навсегда вошла в российскую историю как пример военного мужества солдат нашей страны и гениальности стратегических решений военачальников. Рассказ обо всем этом стоит предварить рассмотрением предшествовавших ей событий.

В первом десятилетии девятнадцатого века Бонапарт, не решавшийся начать военную кампанию против Великобритании, решил воздействовать на неприятеля, устроив ему экономическую блокаду. Именно поэтому первая стычка российских войск с армией великого полководца хоть и закончилась победой неприятеля, но не принесла России территориальных потерь. Это произошло в 1805 году при Аустерлице.

Россия тогда воевала вместе с несколькими союзниками по антифранцузской коалиции. Те французские войска принято называть Первой Великой армией. Наполеон Бонапарт, встретившийся с императором Александром Первым посреди реки на плотах, выдвинул условие: Россия не должна вести с Великобританией какой-либо торговли. Нужно сказать, что экономические отношения с этой страной были для нашего отечества в то время важной статьей пополнения бюджета.

В Англию завозились многие товары российского производства. Поэтому нарушать такие выгодные отношения было не в интересах нашей страны. По этой причине в скором времени Александр Первый приказал возобновить торговлю с Великобританией.

Предлог для войны

Это событие и явилось одной из причин начала войны 1812 года.

Посылая воевать с Россией свою Великую армию, Наполеон совершил опрометчивый и крайне недальновидный шаг, ставший роковым для него. В послании Бонапарта к русскому царю говорилось о том, что нарушение договора о поддержании Россией экономической блокады Англии рано или поздно приведет к войне. После этого обе стороны начали поспешную мобилизацию военных сил своих государств.

Вторая великая армия Наполеона

Вновь собранная военная сила не вся называлась великой. В Россию французский полководец планировал направить не всех людей, служивших в Вооруженных силах империи. Для этого конфликта он выделил около половины военного состава. Эти корпуса и получили имя Великой армии Наполеона. О данном названии до сих пор не умолкают споры в кругах научного сообщества. В данной главе будет представлено несколько точек зрения на вопрос о том, почему армию Наполеона называли великой.

Некоторые историки говорят, что данное прилагательное использовано для обозначения большей по численности части личного состава Вооруженных сил Французской империи. Другие же специалисты утверждают, что словом «великая» автор названия, а очевидно, что им был сам Бонапарт, хотел подчеркнуть военную мощь, блестящую подготовку и непобедимость своих подчиненных. Стоит заметить, что вторая версия является наиболее популярной.

Характеристика личности французского императора

Выбор столь броского названия может быть объяснен постоянным стремлением Наполеона подчеркивать свои военные и политические успехи. Его карьера государственного деятеля развивалась чрезвычайно стремительно. Он выбился в высшие эшелоны власти, хотя происходил из небогатой семьи, относившейся к среднему общественному классу. Поэтому ему всю жизнь приходилось отстаивать свое право на место под солнцем.

Родился он на острове Корсика, который в то время являлся провинцией Французской империи. Его отец имел итальянские корни, и фамилия будущего императора изначально звучала как Бонапарте. На Корсике среди представителей купечества, зажиточных ремесленников и других людей, принадлежащих к среднему сословию, было принято приобретать документы, свидетельствующие о том, что их предъявитель принадлежит к древнему дворянскому роду.

Следуя этой традиции, отец будущего императора Франции купил себе подобную бумагу, говорящую о благородном происхождение их фамилии. Неудивительно, что Бонапарт, унаследовавший от своего родителя это сильно развитое тщеславие, назвал свои войска Великой армией Наполеона.

Правитель родом из детства

Еще одной немаловажной подробностью жизни этого выдающегося человека является то, что он воспитывался в многодетной семье. У родителей порой не было достаточного количества денег, чтобы обеспечить всех своих отпрысков достойным питанием. Известно, что дети, происходящие из таких семей, отличаются особой бойкостью.

Пылкий темперамент в сочетании с постоянным стремлением к своей цели - стоять во главе могущественной империи - позволили ему за достаточно короткий срок подчинить себе множество европейских государств.

Многонациональная армия

Эти завоевания европейских государств позволили пополнить французские войска за счет мужского населения захваченных территорий. Если взглянуть на так называемое «расписание Великой армии Наполеона» в 1812 году, то можно заметить, что она состоит только наполовину из представителей коренной национальности государства Франция. Остальные же бойцы были набраны в Польше, Австро-Венгрии, Германии и других странах. Интересно, что Наполеон, имевший природную способность к военно-теоретическим наукам, при этом не отличался особым талантом к изучению иностранных языков.

Один из его друзей по военной академии вспоминал, что однажды после занятий по немецкому Бонапарт сказал: «Не понимаю, как вообще можно научиться разговаривать на этом сложнейшем языке?» Судьба распорядилась так, что этот человек, который так и не смог в совершенстве овладеть немецким, впоследствии завоевал страну, в которой этот язык считается государственным.

Стратегический промах

Казалось бы, увеличив численность своей армии, Бонапарт должен был тем самым явно укрепить ее боевую мощь. Однако у данного преимущества была и обратная сторона. Такое пополнение личного состава за счет граждан других, покоренных силой государств можно причислить к одному из минусов управления Великой армией Наполеона.

Отправляясь воевать не за свое Отечество, а ради славы чужой страны, солдаты не могли иметь того боевого патриотического духа, который был присущ не только русской армии, но и всему народу. Напротив, даже уступая противнику в численности, наши войска видели в своих действиях великий смысл - они шли защищать свою страну от незваных гостей.

Партизанская война

Горячая корсиканская кровь Наполеона и его многочисленные военные триумфы, которыми император был буквально опьянен, не позволили ему трезво оценить географические особенности страны, куда он направлял свои войска, а также определенные характеристики национального менталитета, присущие местному населению.

Все это в конечном счете способствовало гибели Великой армии Наполеона. Но только произошла она не мгновенно - войско умирало медленно. Причем и у главнокомандующего, и у большей части его подчиненных очень долгое время оставалась иллюзия того, что они постепенно движутся к своей цели, шаг за шагом подходя к Москве.

Бонопарту не удалось предвидеть того, что не только солдаты русской армии, но и простые люди встанут на защиту своей страны, образовывая многочисленные партизанские отряды.

Известны случаи, когда даже женщины не только участвовали в народном сопротивлении, но и принимали на себя командование. Показателен еще один факт из истории Отечественной войны 1812 года. Когда под Смоленском французы спрашивали крестьянина, как им пройти к ближайшему населенному пункту, тот отказался показывать им дорогу под предлогом того, что в данное время года туда невозможно добраться из-за многочисленных лесных болот. В итоге солдатам неприятельской армии пришлось самостоятельно искать путь. И неудивительно, что выбрали они самый трудный и долгий. Крестьянин обманул их: в ту пору все болота как раз были высохшими из-за аномально жаркого лета.

Также история сохранила память и о простом мужике из народа, который воевал под Москвой в отряде прославленного гусара и известного поэта Дениса Давыдова. Этого отважного человека командир называл своим лучшим другом и воином небывалой храбрости.

Моральное разложение

Мало кто из огромной многонациональной армии Наполеона мог похвастаться такими профессиональными и душевными качествами. Напротив, Бонапарт, поднимая в своих подчиненных боевой дух, стремился прежде всего играть на их низменных желаниях и стремлениях. Ведя свою армию на Москву, император обещал иностранным солдатам, не имевшим никакой мотивации к геройству, отдать богатый русский город в полное их распоряжение, то есть позволял его разграбить. Подобные приемы он применял по отношению к воинам, которые были деморализованы вследствие изнурительного похода в жестких климатических условиях.

Эти его действия имели не самые благоприятные последствия. Когда армия французского императора оказалась брошенной на произвол судьбы в зимней Москве, сгоревшей от пожара, устроенного русскими диверсионными группами, то солдаты стали думать вовсе не о славе своего Отечества. Они помышляли даже не о том, каким образом лучше всего отступать и возвращаться во Францию остаткам некогда великой армии. Они были заняты грабежами. Каждый старался увезти с собой как можно больше трофеев из покоренного неприятельского города. В таком положении дел, бесспорно, была доля вины Наполеона Бонапарта, который провоцировал подобное поведение солдат своими речами.

Когда было вторжение Великой армии Наполеона в Россию, а случилось это 24 июня 1812 года, сам великий полководец во главе корпуса, численность которого насчитывала около четверти миллиона человек, пересек реку Неман. За ним через некоторое время вторглись в наше государство и другие армии. Ими командовали такие уже прославившиеся к этому моменту генералы, как Евгений Богарне, Макдональд, Жиром и другие.

Грандиозный план

Когда было вторжение Великой армии Наполеона? Нужно еще раз повторить эту дату, поскольку такой вопрос часто встречается на экзаменах по истории в учебных заведениях всех уровней. Это произошло в 1812 году, а началась данная операция 24 июня. Стратегия Великой армии заключалась в предельной концентрации ударов. Бонапарт считал, что не следует нападать на противника, окружая с разных сторон полки под командованием русских генералов.

Он был сторонником того, чтобы уничтожать врага по более простой и вместе с тем действенной схеме. Многочисленное нашествие первой его армии сразу должно было принести русским настолько ощутимые потери, чтобы не дать возможности полкам русских генералов объединить свои усилия, атаковав армию французов с разных флангов. Таков был изначальный план русского сопротивления.

Наполеон не без гордости сообщал своим генералам, что его блестящая военная стратегия не позволит Багратиону (ниже на фото) и Барклаю когда-либо встретиться.

Но Великая армия Наполеона в 1812 году познакомилась с неожиданной тактикой русских генералов. Они вовремя изменили свое намерение как можно быстрее дать генеральное сражение. Вместо этого русские войска отступали все дальше вглубь страны, позволяя неприятелю вдоволь «насладиться» суровым климатом здешних территорий и отважными вылазками против них, которые совершались партизанскими отрядами.

Конечно же, и русская армия наносила ощутимый урон боевой мощи наполеоновских войск в редких столкновениях.

Победа воинской смекалки

Результат таких действий, спланированных русскими генералами, полностью оправдал все ожидания.

Великая армия Наполеона в Бородинском сражении состояла, по примерным подсчетам, из 250 000 человек. Эта цифра говорит о крупной трагедии. Больше половины совершившей вторжение в Россию Великой армии Наполеона (дата - 1812 год) было утрачено.

Новый взгляд на историю

Книга «По следам Великой армии Наполеона», вышедшая несколько лет назад, позволяет посмотреть на события тех далеких дней с новой позиции. Ее автор считает, что в изучении этой войны нужно опираться прежде всего на документальные свидетельства и последние находки археологов. Он лично посетил места всех самых крупных сражений, участвуя в раскопках.

Эта книга во многом похожа на альбом с фотографиями находок, которые были сделаны учеными в последние десятилетия. Снимки сопровождаются научно обоснованными выводами, с которыми будет полезно и интересно ознакомиться любителям исторической литературы, а также специалистам в этой области.

Заключение

Личность Наполеона и его искусство военной стратегии до сих пор вызывают много споров. Одни называют его тираном и деспотом, залившим кровью множество стран Европы, в том числе и Россию. Другие же считают его борцом за мир, который совершал свои многочисленные военные походы, преследуя гуманные и благородные цели. Эта точка зрения также не лишена оснований, так как сам Бонапарт говорил о том, что желает объединить страны Европы под своим руководством для того, чтобы исключить возможность вражды между ними в будущем.

Поэтому марш Великой армии Наполеона и сегодня многие люди воспринимают как гимн свободы. Но будучи великим полководцем, Бонапарт не обладал такими же талантами в области политики и дипломатии, что сыграло роковую роль в его судьбе. Он был предан большинством генералов собственной армии после битвы при Ватерлоо, где произошла окончательная гибель Великой армии Наполеона.

«И по сей день официальная история – это политика, обращенная в прошлое. И в этом главная трагедия России. Мы никак не можем оставить ученым их сферу влияния, никак не можем». Е. Понасенков, 1812 год

О «пунктирном» знании истории

До сих пор хорошо помню жизнерадостную картинку «Переход Суворова через Альпы» из школьного учебника. Но лишь став весьма взрослым дядей, задумался: а чего это наш генералиссимус и его веселые солдатушки делали столь далече от дома?

Затем узнал еще одну подробность из тех времен: шел Суворов через Альпы, оказывается, с юга на север, то есть из Италии в Швейцарию. Тут я и вовсе озадачился: а чего это русская армия в 24 тысячи штыков делала за тридевять земель, в солнечной Италии? Как она туда дошла? Какого рожна там искала?

С детства из учебников истории и литературы помню также, что несколько лет спустя русская армия, спустившаяся с Альп, будет изрядно побита под Аустерлицем, но я при этом как-то не задумывался: ну а в Чехии она что делала?

Помню так же, что затем русскую армию, шастающую по европам, разгромят под Фридландом, после чего между императорами Александром I и Наполеоном будет заключен Тильзитский мирный договор. Зачем-то помню, что заключали тот мир на плоту, установленном посреди Немана. А вот что было в самом договоре – не помню, потому как этого помнить не требовалось. Такое вот «пунктирное» знание истории, которой нас так учили…

А ведь в том договоре, оказывается, были прописаны предпосылки к началу Отечественной войны 1812 года. И когда я начал разбираться с теми предпосылками, то понял, что если бы за это исследование взялся историк-неформал Виктор Суворов, то его и всех нас ждали бы великие исторические открытия.

Впрочем, у Суворова в последние годы появилась армия последователей, выкапывающих в недрах архивов такие сведения, что всю официальную советскую историографию впору сдавать в утиль. Да и современную российскую официальную историографию – туда же. Это не моя оценка, вот что пишет об этом молодой русский неформальный историк войны 1812 года Е. Понасенков:

«И по сей день официальная история – это политика, обращенная в прошлое. И в этом главная трагедия России. Мы никак не можем оставить ученым их сферу влияния, никак не можем. Потому что у нас нет побед в экономике, а если мы не побеждаем в экономике, мы начинаем искать большие какие-то подвиги в прошлом. А если их нет, мы их выдумываем».

Хотя и Виктора Суворова, и Евгения Пoнасенкова в анализе войны 1812 года уже успели опередить. В свет вышла книга белорусского историка Анатолия Тараса «1812 год – трагедия Беларуси». И эта не сильно замеченная в юбилейный год книга перелопатила как советскую, так и современную российскую историю той войны.

На речке Неман, на плоту…

Итак, посреди речки Неман, на сколоченном из тесаных балок плоту 7 июля 1807 года был заключен мир между побежденной Россией и победительницей Францией. Император Наполеон при этом не то что не потребовал контрибуций, нет – он дарит России Белостокскую область и множество более мелких подарков.

Император Александр в долгу не остается и награждает Наполеона высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного, которым отмечают лишь величайшие заслуги перед Отечеством. Этого мало, и Александр этим же орденом походя награждает брата Наполеона Жерома Бонапарта, а так же маршалов Бертье и Мюрата, а заодно и князя Талейрана – наполеоновского министра иностранных дел.

Наполеон в восторге! Но не от блеска бриллиантов на орденах, а от подписи Александра под заключенным договором. Согласно ему, Россия признавала все завоевания Наполеона в Европе. Более того, Россия и Франция обязались помогать друг другу во всякой войне, кто бы из них ее ни начал. Россия не возражала против создания на бывших землях Речи Посполитой, отошедших к Пруссии, Герцогства Варшавского, то есть фактически согласилась с возрождением Польского государства. И еще были в договоре всякие условия помельче…

Наполеон в восторге! Но не от блеска бриллиантов на орденах, а от подписи Александра под заключенным договором. Согласно ему, Россия признавала все завоевания Наполеона в Европе. Более того, Россия и Франция обязались помогать друг другу во всякой войне, кто бы из них ее ни начал. Россия не возражала против создания на бывших землях Речи Посполитой, отошедших к Пруссии, Герцогства Варшавского, то есть фактически согласилась с возрождением Польского государства. И еще были в договоре всякие условия помельче…

Однако самый главный пункт того договора не был тогда опубликован, а был оформлен как секретный протокол. Согласно ему Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии, полностью отказавшись от торговли с этим своим старинным торговым партнером. Пустяк, казалось бы. Но если Россия полностью прекращала поставку в Англию, допустим, только пеньки, то это тут же делало беспомощным британский флот, поскольку паруса, стоячий и бегучий такелаж на английских судах был сработан из лучшей в мире русской конопли…

Однако самый главный пункт того договора не был тогда опубликован, а был оформлен как секретный протокол. Согласно ему Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии, полностью отказавшись от торговли с этим своим старинным торговым партнером. Пустяк, казалось бы. Но если Россия полностью прекращала поставку в Англию, допустим, только пеньки, то это тут же делало беспомощным британский флот, поскольку паруса, стоячий и бегучий такелаж на английских судах был сработан из лучшей в мире русской конопли…

В общем, таким вот конфузом закончилось шастанье русских солдатушек по Европе, подписав Тильзитский договор, русский император что называется утерся… Но сделал это с легкостью необычайной, поскольку выполнять условия договора Александр намеревался избирательно. И прежде всего условия договора по континетальной блокаде Британии, чему Наполеон придавал колоссальное значение.

В общем, таким вот конфузом закончилось шастанье русских солдатушек по Европе, подписав Тильзитский договор, русский император что называется утерся… Но сделал это с легкостью необычайной, поскольку выполнять условия договора Александр намеревался избирательно. И прежде всего условия договора по континетальной блокаде Британии, чему Наполеон придавал колоссальное значение.

«Скифский план» Барклая

А сам Наполеон быстро восстановил польскую независимость, объявив суверенитет так называемого Варшавского Герцогства, отобранного им у Пруссии и подпадающего теперь под контроль Франции.

Да, но и Александр имел интересы к той территории! Однако более тех интересов, его мучал страх перед наполеоновскими технологиями завоевания Европы: обольстить народы революционными идеями или посулами независимости, потом под аплодисменты и бросание в воздух чепчиков войти в обольщенную страну с армией, а затем законодательно прибрать ее к рукам… Александр понимал, что за Варшавским Герцогством последуют уже территории, принадлежащие России.

А потому он приказывает генералу Леонтию Беннигсену быстро подготовить план вторженья в польские пределы.

И Беннигсен взялся за перо! Не смотря на то, что агрессия против фактически восстановленного Польского государства была не только нарушением договора, но и прямым вызовом Наполеону.

И Беннигсен взялся за перо! Не смотря на то, что агрессия против фактически восстановленного Польского государства была не только нарушением договора, но и прямым вызовом Наполеону.

Советские историки потом старались не вспоминать, что Александр, утвердив план Беннигсена, тут же заключил тайный договор с прусским кайзером Фридрихом-Вильгельмом. Согласно плану и договору в декабре 1811 года 200-тысячная российская армия и 80-тысячная прусская армия должны были войти с двух сторон в Герцогство Варшавское. Император даже поручил главнокомандующему Михаилу Барклаю де Толли разработать стратегический план на случай ответных действий Наполеона.

Обращаю ваше внимание: план разрабатывался не в ответ на предполагаемое вторжение войск Наполеона в Россию, а в ответ на его действия, которые могут последовать после вторжения России в Варшавское Герцогство!

Итак, Барклай разработал свой знаменитый «Скифский план», основывавшийся на трех китах: на уклонении от крупных сражений, на уводе французов по растоптанным в грязь дорогам вглубь страны и на ведении партизанской войны. Ну, да про это нам в школе рассказывали…

Итак, Барклай разработал свой знаменитый «Скифский план», основывавшийся на трех китах: на уклонении от крупных сражений, на уводе французов по растоптанным в грязь дорогам вглубь страны и на ведении партизанской войны. Ну, да про это нам в школе рассказывали…

А не рассказывали там про то, что план Барклая предполагал так же поставить под ружье в Западных губерниях России всех мужчин, способных держать то ружье, и отступая, выгребать по дороге со всех складов все запасы фуража и продовольствия, а все, что могло гореть – сжигать.

Забегая вперед, вспомним, что была сожжена даже оставленная без боя Москва. Наполеон займет Москву днем 14 сентября, и в туже ночь город будет охвачен пожаром. Возможно, это и французы сами себя нечаянно из шалости поджигали… Но на следующую ночь очагов у пожара было уже в несколько раз больше, и в итоге из 30 тысяч домов, осталось не более 5 тысяч.

Москва до пожара, во время и после. На плане города в коричневых тонах обозначено то, что сгорело.

Что касается партизанской войны, то нас учили так: продвижение французской армии вглубь России, рост насилия над мирным населением, падение дисциплины в армии Наполеона и превращение значительной ее части в банду мародеров привело к нарастающему сопротивлению со стороны народа – началась партизанская война… То есть началась она как бы стихийно, как бы сама собой, без организационных, управленческих, снабженческих и финансовых усилий со стороны генштаба… И адъютант Багратиона, подполковник Денис Давыдов отпустил бороду и ушел в партизаны тоже сам по себе.

Но вернемся к плану Барклая: план тоже понравился Александру, и он отдал приказ стягивать русские войска в нынешнюю Белоруссию… Армия Барклая, армия князя Багратиона, армия графа Тормасова – это были войска, сосредоточенные на западной границе России для вторжения – так утверждают современные историки-неформалы.

Но вернемся к плану Барклая: план тоже понравился Александру, и он отдал приказ стягивать русские войска в нынешнюю Белоруссию… Армия Барклая, армия князя Багратиона, армия графа Тормасова – это были войска, сосредоточенные на западной границе России для вторжения – так утверждают современные историки-неформалы.

Оставим историкам разбираться в правдивости еще и такого исторического факта, выловленного белорусскими неформалами: за каждые 100 тысяч солдат, выставленных Россией на границах с Герцогством Варшавским, Лондон тайно платил Петербургу 250 тысяч фунтов стерлингов. Факт мелкий и мерзкий, но он вполне объясняет ту настырность с которой лез в Европу император Александр, дважды в течении пяти лет крепко там битый: за ним стояла и его в этом деле поддерживала мощная Англия, злейшая противница французов с их революционными идеями. Которые по сути были для Наполеона рычагом передела сфер влияния в Европе…

Интересно, что обо всем о том, что я рассказал, в Польше почему-то давно знают все, а в России этого не знает почти никто – так нас учителя истории учили. К тому же мы в школе не читали воспоминаний западных политиков и дипломатов, а так же мемуаров генералов Ермолова, Ланжерона, писем генерала Евгения Вюртемберского. Не читали и отчеты военачальников, в которых более всего чистой правды о той войне. Впрочем, те отчеты до сих пор лежат на дальних полках архивов и не изданы.

Об отменной работе разведок

Узнав от своей разведки о концентрации русских войск на западных рубежах России, Наполеон был взбешен. И он приказал тоже стянуть войска в Польшу. После чего русская разведка донесла царю о прибывшем на польскую границу несметном количестве набранных со всей Европы войск, прекрасно подготовленных и привыкших отчаянно драться (за деньги, разумеется).

Это напугало Александра I. Он решил, что война за Польшу – слишком большой риск для его армии, в которой солдаты дрались хотя и смело, но бесплатно. В результате к началу 1812 планы обрести Польшу году начали сворачиваться.

Да вот беда: Наполеона это уже не могло остановить. Он больше не доверял царю, который плевать хотел на Тильзитские договоренности. И тогда в его горячей голове родился вполне трезвый план, как обезапасить восточные границы завоеванной им Европы: через освобождение и возрождение бывшего Великого Княжества Литовского. Тогда литвины смотрели бы на Наполеона как на освободителя, даровавшего им былую независимость. К тому же наполеоновские войска уже встали вдоль западных границ России – не возвращать же их назад в Европу..

Вторжение. Переход французов через Неман. Картина Crossing the Neman in Russia 1812 by John Heaviside Clark (c. 1771 – 1863). Хорошая иллюстация к «пунктирному» отображению истории. Живописец Джон Кларк, возможно, прекрасно рабирался в форме и экипировке французских войск, но где он видел такие горы в долине реки Неман?..

Вторжение. Переход французов через Неман. Картина Crossing the Neman in Russia 1812 by John Heaviside Clark (c. 1771 – 1863). Хорошая иллюстация к «пунктирному» отображению истории. Живописец Джон Кларк, возможно, прекрасно рабирался в форме и экипировке французских войск, но где он видел такие горы в долине реки Неман?..

Обращу внимание еще и на такой момент: до революции даже в официальных российских изданиях, в той же четырехтомной «Истории России» от 1910 года, еще было черным по белому написано, что по существу нападение Наполеона являлось для него актом необходимой обороны. То есть в 1910 году в этом признании ничего особенного не видели.

И еще один важный момент: поход на Москву в планы Наполеона тогда не входил вовсе. Первоначально он не собирался идти дальше линии Западная Двина – Днепр. Был даже момент, когда Наполеон, дойдя до Витебска, объявил, что с отвоеванием территорий Великого Княжества Литовского война окончена и войскам надлежит обустраиваться на занятых рубежах. Но потом почему-то передумал. И движимый честолюбием пошел на Москву. Что его и погубило.

Историческая правда и исторические фокусы

Что касается плана Барклая всё на пути отступления выгрести и всё за собой сжечь, то многое на том пути уцелело только потому, что французы наступали очень быстро. Мне как-то не хотелось это говорить, но, видимо, придется согласиться с белорусскими историками: ту войну всё время невольно сравниваешь с войной 1941-го. И начали их с разницей в два дня: немцы напали 22 июня, французы 24-го. И темпы наступления были ошеломляющими: немцы вошли в Смоленск 26 августа, французы 28 августа. Но ведь немцы были моторизованы, продвигались на танках, бронеавтомобилях, мотоциклах, выбрасывали вперёд парашютные десанты. И то наступление называли блицкригом – молниеносной войной. А как тогда назвать невероятно быстрое наступление французов, которые в большинстве своем шли пешком? От границы до Бородино было примерно 700 км, и войска Наполеона прошли этот путь за два месяца, то есть со средней скоростью 11 км в день. Для начала XIX века это фантастические темпы наступления. И отступления тож… Поэтому в солидной исторической монографии слово «отход» может вполне означать историческую правду, а может быть и словом-фокусом, которым автор монографии ловко заменяет слово «бегство».

Вот ещё пример на ту же тему фокусов. Газета «Вечерний Минск». Заметка о знаменательных датах в истории города. В ней подана историческая правда: «8 июля 1812 года началась оккупация города наполеоновскими войсками… После ухода французов в городе осталось всего 3,5 тысячи жителей из более чем 11 тысяч…». И всем становится однозначно понятно: французы истребили около семи с половиной тысяч жителей Минска. А фокус заключается в том, что 8 тысяч минчан, как уверяют белорусские исследователи, покинули город вместе с французами, перед вступлением в него армии Кутузова.

А вот горькая правда безо всяких фокусов. Тот же Минск. То же 8 июля 1812 года. В город вступил авангард французского корпуса Даву. Его приход стал для минчан праздником. Местная шляхта вышла встречать французов хлебом-солью. Во время торжественной речи генерал Даву сказал, что армия Наполеона пришла не угнетать местное население, а вернуть ему Родину. Именно этих слов все в Минске и ждали. Люди рукоплескали и плакали от радости. Далее в своем историческом исследовании витебский историк В. Г. Краснянский пишет, что в уездных городах Минской губернии происходило то же самое, что и в Минске: те же торжественные встречи французов католическим духовенством и представителями города; шумные овации толпы, вечерние иллюминации, необычное оживление… Начальник витебской городской инвалидной команды поручик Бомбеш пишет в рапорте командованию (а в рапортах врать не положено!), что жители города, поджидая наполеоновские войска, бодрствовали всю ночь и почти во всех домах был приготовлен праздничный ужин для дорогих французских гостей…

А вот горькая правда безо всяких фокусов. Тот же Минск. То же 8 июля 1812 года. В город вступил авангард французского корпуса Даву. Его приход стал для минчан праздником. Местная шляхта вышла встречать французов хлебом-солью. Во время торжественной речи генерал Даву сказал, что армия Наполеона пришла не угнетать местное население, а вернуть ему Родину. Именно этих слов все в Минске и ждали. Люди рукоплескали и плакали от радости. Далее в своем историческом исследовании витебский историк В. Г. Краснянский пишет, что в уездных городах Минской губернии происходило то же самое, что и в Минске: те же торжественные встречи французов католическим духовенством и представителями города; шумные овации толпы, вечерние иллюминации, необычное оживление… Начальник витебской городской инвалидной команды поручик Бомбеш пишет в рапорте командованию (а в рапортах врать не положено!), что жители города, поджидая наполеоновские войска, бодрствовали всю ночь и почти во всех домах был приготовлен праздничный ужин для дорогих французских гостей…

Наполеон пообещал вернуть независимость Великому Княжеству Литовскому – и он свое слово сдержал. Власть воссозданного княжества распространилась на Виленскую, Гродненскую, Минскую, Витебскую, Могилевскую, Смоленскую, а так же на Курляндскую губернию. Присутствие в этом списке Курляндии во многом объясняет, почему армия Наполеона заняв левобережье Даугавы, не пошла на Ригу: правый берег его не интересовал, потому как Лифляндия в его планы не входила.

Маршал Макдональд с 32 тысячами солдат, из которых 20 тысяч были пруссаками, остановился на дальних подступах к богатой Риге. Тем не менее рижский военный губернатор генерал Эссен сжёг предместья и спрятался с 18 тысячами штыков за рижскими крепостными стенами (и где только поместились?..)

Рига с её крепостными укреплениями и предместьями

Рижские предместья до, во время и после пожара. Французов в это время на правом берегу Западной Двины вовсе не было…

А Макдональд на штурм не пошел, вставая гарнизонами в левобережной Курляндии. Потом он взял город Динабург (оставленный русскими войсками) и вообще прекратил активные боевые действия. Как написано в учебнике истории, прекратил якобы потому, что пруссаки избегали активных боевых столкновений в этой чужой для них войне, в результате чего маршал Макдональд оставался на месте. Правильно здесь то, что маршал, выполняя приказ, оставался на месте: ему надо было создавать «на местах» новую администрацию.

Так обещанное Наполеоном Великое Княжество Литовское возродилось, в том числе и на нынешних наших территориях. Правда, всего на три оккупационных месяца. Во время которых славное наполеоновское воинство успело совершенно загадить жемчужину Курляндии – Рундальский дворец, содрав с его стен все драгоценные штофные обои. Наверное, это сделали плохо воспитанные пруссаки… Только зачем обои им сдались? На гламурные портянки разве что…

Виват, Буонапарте!

Да и сама Отечественная война 1812 года длилась относительно недолго – менее полугода. Мы оставим за рамками этой публикации вопросы хода той войны, с Бородино, со сдачей Москвы, с партизанскими рейдами гусар летучих… Уже 19 октября стотысячная полуголодная (но с огромным обозом награбленного барахла) французская армия стала в буквальном смысле уносить ноги из Москвы, убегая на запад по старой калужской дороге… Давайте обгоним её и переместимся сразу в самый конец войны, обратившись к ее печальным итогам.

Трудно не согласиться с белорусским историком А.Тарасом в том, что самые большие жертвы в той войне понес белорусский народ, потому как 90% всех боевых действий разорачивались на территории нынешней Беларуси. Война как каток, как цунами прокатилась по белорусской земле. При том, что сами белорусы ту войну не развязывали. Но при этом многого от неё ожидали.

Шляхта спала и видела восстановление Великого Княжества. До этого она считала себя польской шляхтой литовского происхождения, а так стали бы литовской шляхтой литовского происхождения. Стали бы полноправными хозяевами.

Крестьяне надеялись, что с приходом французов будет отменено невыносимое российское крепостное право. А также отменена рекрутчина, когда парня забирали в солдаты на 25 лет, и он в 9 из 10 случаев домой уже не возвращался. В Великом Княжестве рекрутской повинности не было, армия была наемной.

Мещане и купечество надеялись на привнесение европейских буржуазных и рыночных порядков. Разночинцы мечтали о «свободе, равенстве и братстве»… И даже церковь рассчитывала восстановить ведущее положение католицизма на территории, где было 77% католического населения против 6% православного.

То есть все слои населения втихаря были за Наполеона. Не буду утверждать, знал ли об этих настроениях Петербург, но полагаю, что знал, и вот почему. На тех землях проживало тогда около 8% от населения империи, а между тем количество рекрутов с этой территории составило не 8% от всех вооруженных сил, а 25%. А если брать только пехоту и артиллерию (то есть войска без кавалерии) то белорусские рекруты составляли 43% русской армии.

Бедная, бедная Белоруссия

Бедная, бедная Белоруссия

Война 1812 года прошлась по Западным губерниям четырьмя валами опустошения. При наступлении французов все горело, скот резали и съедали, фураж выгребали. Потом 3-4 месяца там хозяйничали французские интенданты, которым надо было чем-то кормить свою армию, и они, естественно, выгребали всё оставшееся. Потом французы отступали - и опять всё, что не успело сгореть – сжигалось в кострах, а всё, что можно было есть – съедалось…

По сведениям, поданным уездными и губернскими предводителями дворянства от 1813 года, а также по данным люстрационных комиссий, которые определяли послевоенный ущерб помещиков, население в западных губерниях в среднем сократилось на 25%. В иных губерниях – на 30% и более. Максимальный показатель - 38%.

Это страшные цифры. Это была демографическая катастрофа. Люди в основном, погибли от голода, а так же от эпидемий, поскольку на земле осталось лежать гигантское количество трупов людей и лошадей. Когда весной 1813 года сошел снег, только вдоль главной военной дороге от Вильно до Москвы закопали 430 тысяч человеческих трупов и 380 тысяч трупов лошадей.

Это страшные цифры. Это была демографическая катастрофа. Люди в основном, погибли от голода, а так же от эпидемий, поскольку на земле осталось лежать гигантское количество трупов людей и лошадей. Когда весной 1813 года сошел снег, только вдоль главной военной дороге от Вильно до Москвы закопали 430 тысяч человеческих трупов и 380 тысяч трупов лошадей.

На отрезке этой дороги от Мстиславля до Борисова было сожжены все местечки, все деревни, все строения. На добрых 150 км - зона сплошного разрушения. В этих губерниях был съеден весь семенной фонд, поэтому в 1813 и в 1814 годах удалось засеять менее половины пахотных земель. Лошадей не было, пахали на женщинах.

На отрезке этой дороги от Мстиславля до Борисова было сожжены все местечки, все деревни, все строения. На добрых 150 км - зона сплошного разрушения. В этих губерниях был съеден весь семенной фонд, поэтому в 1813 и в 1814 годах удалось засеять менее половины пахотных земель. Лошадей не было, пахали на женщинах.

Четвертый вал опустошений накрыл Беларусь уже после войны: власти Петербурга еще два года исправно забирали и увозили часть выращенного, потому что надо было кормить русскую армию, опять ушедшую в Европу – брать Париж…

По итоговым данным царской комиссии, которые были занижены чиновниками насколько это возможно, материальный ущерб от войны 1812 года только на территории нынешней Беларуси в денежном выражении вылился в сумму, равную годовому бюджету всей Российской империи. При том, что сама война, напомню, длилась менее полугода…

По итоговым данным царской комиссии, которые были занижены чиновниками насколько это возможно, материальный ущерб от войны 1812 года только на территории нынешней Беларуси в денежном выражении вылился в сумму, равную годовому бюджету всей Российской империи. При том, что сама война, напомню, длилась менее полугода…

Численность наполеоновской армии при движении во внутрь России (бежевая) и обратно (черная) полосы. Ширина полос наглядно отражает численность армии. Внизу графика приведено изменение температуры воздуха по шкале Реомюра после выхода армии Наполеона из Москвы. (1 °C = 0,8°R)

Численность наполеоновской армии при движении во внутрь России (бежевая) и обратно (черная) полосы. Ширина полос наглядно отражает численность армии. Внизу графика приведено изменение температуры воздуха по шкале Реомюра после выхода армии Наполеона из Москвы. (1 °C = 0,8°R)

Завещание Черчилля

Но не сгустил ли белорусский историк краски? Об этом пусть судят его коллеги-историки, при условии, что они, как и Анатолий Тарас, свободны в своих суждениях.

И они таки судят. Вот одно из таких суждений:

«В 2001 г. на стыке историографии и журналистики в России возникло принципиально новое явление, которое мы определяем как историческая публицистика о войне 1812 года подчёркнуто „антипатриотической« направленности, вызванное во многом современным стремлением к тотальному переписыванию истории с предельно негативными оценками всех аспектов российской действительности».

Но это слова не придворного историка, не члена корреспондента АН России, а всё того же русского историка-неформала Евгения Понасенкова, которого уничижительно называют «автором сочинений на сторическую тему». Да, но те «сочинения» почему-то дают ответы на многие вопросы, которые возникали при осмыслении русской истории на основе «пунктирных» знаний, полученных в школе… И еще такие «сочинения» оставляют впечатление, что их писал именно русский патриот, у которого душа болит не столько за прошлое России, сколько за её будущее. И тем самым заставляет господин сочинитель своего читателя думать, думать и думать…

В заключении – слова мудрого Черчилля, который говорил, что история начинается только лет через 200, а до этого – это журналистика…

Ну, так в случае с Отечественной войной 1812 года 200 лет как раз миновали.

При подготовке публикации были использованы материалы многих сайтов, основными из которых являются следующие:

http://ru.wikipedia.org

http://ufa.kp.ru

http://www.rigacv.lv

http://historialis.com

http://historialis.com/et/news/3734.html

http://historialis.com/et/news/3425.html

Каментар ІБГК: У дадзеным тэксце адмыслова пакінулі арфаграфію аўтра. Як бачым гэты рускі аўтар, які жыве ў Латвіі, вайну 1812 года лічыць Айчыннай, хаця прызнае што на тэрыторыі Беларусі разварочвалася сапраўдная трагедыя. Тым самым мы бачым, што гістарычная праўда паціху, але даходзіць і знаходзіць прызнанне ў рускіх.

8 идей о “Почему армия Наполеона не пошла грабить богатую Ригу ”

- Язэп Паўловіч

Пакрысе праўдзівая інфармацыя пашыраецца. І тое «ёсьць добра».

Мае сэнс дадаць. што нашыя продкі, тады яшчэ не «беларусы», складалі значную частку войскаў зь абоіх бакоў таго супроцьстаяньня.

Памянёны «эскадрон гусар лятучых» быў спадкаемцам «крылатых гусараў» Вялікага Княсства Літоўскага і ўваходзіў у Літоўскі гусарскі корпус Расейскае імпэрыі, які меў бел-чырвань белыя штандары (ў некалькі палосаў), такую ж аздобу формы і галаўнога ўбору, на якім прысутнічала таксама Пагоня. У тым корпусе як раз і несла службу знакамітая «гусар-девіца» Дурава (ў вадэвілі «Даўным — даўно» і кіно — Шурочка Азарова).

Ня простая ў нас гісторыя. Цягам стагодзьдзяў аб’яднацца ня можам. - Ramer

В составе росийского войска были селяне. А вот национально ориентированная шляхта была на стороне Великого Наполеона! Это важно.

- Виктор

Был такой советский философ Мамардашвили, он хорошо описал существование в промежутке. Это существование всегда бесплодно -типа «буриданов осел». В войне брода нет — выбор неизбежен. Побеждает правый или левый. В 1812 победил правый и в 45 правый. Платили за победу дорого. В 1812 крепостные крестьяне собирали партизанские отряды по 2000 штыков. Великую армию в основном побили бабы коромыслами и это не пунктир. Так что запад нам сейчас скорее всего не поможет — история тому учит. Вот такая политика

- Ramer

Что касается 1812 года, то в тот период даже теоретически никаких «крестьян-партизан» не могло существовать. Партизан по определению — субъект политической нации, а крепостные крестьяне политической нацией не являлись. Какая разница рабу, кому служить? Тем более что русские барины, как пишет Лев Толстой в романе «Война и мир», говорили на французском языке и, по сути, являлись для крепостных такими же французскими оккупантами. Крестьянство скорее поддерживало французов, так как связывало с ними надежды на отмену крепостничества.

Ну а приписывать беларуским крестьянам (католикам и униатам, которые подчинены Папе Римскому) какие-то «симпатии» к России — это заниматься фальсификацией. Православными тут являлись только русские староверы, сбежавшие от религиозных репрессий Московии (тоже не были паствой РПЦ). Но они — не беларусы. Причем с 1809 года на территории нынешней Беларуси существовало две губернии — Литовская (Западная и Центральная Беларусь, не путать с нынешней «Литвой», которая в эту губернию не входила) и Белорусская (Восточная Беларусь). Население Западной Беларуси официально именовалось литвинами и по этой тоже причине не имело никакой «тяги» к России, тем более что было захвачено ею всего несколько лет назад — что такая же оккупация, как вторжение Наполеона. - Ольга

«за каждые 100 тысяч солдат, выставленных Россией на границах с Герцогством Варшавским, Лондон тайно платил Петербургу 250 тысяч» — здесь есть недоговоренность.

Деньги шли лично ему, а солдат он набирал у дворян, ничего не платя им. То есть, он фактически продавал русских солдат Англии. - Артур

Замечательно вральная статья. Честно.

И явно поклонником Наполеона написана.

Ну например, что он якобы восстановил Польшу, создав Варшавское Герцогство, только вот посадил он туда на трон саксонского герцога, и запретил в конституции этого герцогства использовать слово «Польша» и «польский»… Классная Польша без Польши. :) Правда, поляки все равно выставили 100 тысяч человек, радуясь, что можно отхавать обратно свои восточные кресы (т.е. современную Беларусь и Литву).

Тут же довольно неуклюжая попытка «по резуноидски» обвинить Россию в де, плане, вторжения в Европу. Это Наполеон еще оправдывался в 1812 году тем, что он де напал на Россию, потому что Россия хотела напасть на него. На самом деле был принят план полковника Фуля — оборона двумя армиями, при отступлении к Дрисскому лагерю на восток. План был шаблонным и нежиздеятельным, и от него отказались в течении пары недель после начала войны и перешли к плану соединения двух армий. Причем после успешного соединения двух армий в Смоленске армия попыталась тут же перейти в наступление на Рудню и корпус Нея, но неудачно, а фланговый обход Наполеона через Красный на Смоленск заставил армию отступать еще далее на восток. Кстати, это для любителей орать, что в 1812 году «русские подрапали от французов на восток» — план отступления был действительно разработан до войны, т.к. в отличии от нынешних представлений, в Генеральном Штабе уже тогда понимали, что армия вторжения Наполеона будет явно поболее русской. Напоминает 1941 год и Резуна…

Про «сдержанное слово Наполена» о восстановлении ВКЛ — ну тут уже чистое вранье. А Даву и правда обещал вернуть родину в Минске… полякам… Без приколов.А мемуары Сегюра и Коленкура прямо говорят, что прихваченные территории назывались Наполеоном «Польша» (он даже кампанию обозвал как «Вторая Польская») предполагалось присоединить к Польше. Это не русский шовинизм — почитайте мемуары, могу выдержки привести.

Кажется, автор понимает, что явно привирает и старательно пытается выехать:

«Шляхта спала и видела восстановление Великого Княжества. До этого она считала себя польской шляхтой литовского происхождения, а так стали бы литовской шляхтой литовского происхождения»… Какая оригинальная фраза. За ночь вот так поменяли самосознание…«В Великом Княжестве рекрутской повинности не было, армия была наемной.» — врачки, читаем документы о рекрутском наборе на 6 лет в период оккупации французскими войсками.

«На тех землях проживало тогда около 8% от населения империи, а между тем количество рекрутов с этой территории составило не 8% от всех вооруженных сил, а 25%. А если брать только пехоту и артиллерию (то есть войска без кавалерии) то белорусские рекруты составляли 43% русской армии.» — Опа! Это почти как «чеченский гарнизон Бресткой крепости». Правда, получается идиотизм — если 43% всей русской армии — беларусы, ненавидящие правительство Российской Империи, то откуда безусловная стойкость русской армии перед французской? Почему 43% русской армии немедленно не перешли на сторону Наполеона?

Ну выдумки короче.Попытки выдать военные потери за потери мирного населения (вдоль дороги закопали сотни тысяч людей) — ну просто не смешно. Вообще то именно вся французская армия и оказалась закопана… При этом ужасные потери мирного населения отрицать бессмысленно, но автор как бе намекает, что это все русские виноватусы…

«По итоговым данным царской комиссии, которые были занижены чиновниками насколько это возможно, » — это интересно откуда он так решил? Просто потому что решил? Ну смех и только.

Статья была бы замечательной, если бы не масса изрядного вранья и оголтелого направления «а русские плохие а французы хорошие». Самое главное вранье — никто ВКЛ не восстанавливал и не собирался.

Как средство промыть мозги от мифов рекомедую сборник «Акты Виленской Комиссии Том 37 — Документы и материалы, относящиеся к истории Отечественной войны 1812 г., 1912.

Ссылочка:

https://rapidshare.com/files/3265621 …g_RSL_1912.pdf

Альтернативная ссылочка:

http://www.runivers.ru/upload/iblock …vrupr611so.pdf

Подчеркну — это именно документы, а не «измышления шовинистических русских имперских историков».

В начале сборника — обширная статья на тему собственно предмета — организации французской военной администрации (описание структуры, краткая обзорная история), а также ее деятельности (многие документы из сборника включены в эту обзорную статью). В целом идеология там есть и там попытки показать французов с крайне неблаговидных позиций.

Первой частью сборника идут русские документы начала войны и конца войны. Отдельной частью идут документы о состоянии Вильно в войну.

Документы французской военной администрации и коллабрационистских организаций составляют вторую часть и демонстрируют следующее любому, кто может читать (при необходимости можно подтвердить документами из сборника):

— Все документы на чистом польском языке (ибо литературным языком Беларуси в то время был польский).

— Жители, поддерживающие французов, в этих документах везде называются «поляками», территория — «Королевством Польским» (этим пестрят все воззвания и документы).

— Проводился рекрутский набор в пехоту и кавалерию (на 6 лет), а также мобилизация бывших егерей и полицейских. Были и добровольцы — конный гвардейский полк из дворян, набранный по приказу Наполеона. Также способом призыва формировались местные полиция и ополчение.

— Проводились реквизиции продовольствия из городов и сел для нужд французской армии.

— Была произведена попытка организовать почтовую и транспортную службы, наладить финансовую систему (приняв за новую монету польский злотый).

— Были попытки организовать тыловые госпитали и лазареты для французской армии.

Организация, вооружение французской армии

Пехота. Во время революционных войн во французской армии установилась особая организация, отличавшая её от королевской армии. Основной единицей пехоты по-прежнему был батальон, но из 6 батальонов составляли не полки, а бригаду, которая делилась на две полубригады трёхбатальонного состава. Бригады сводились в дивизии, а те в корпуса. В рамках Великой Армии к 1806 году было сформировано 7 армейских корпусов, каждый из которых имел 2-4 пехотные дивизии, бригаду или дивизию лёгкой кавалерии, 36-40 орудий и соединения сапёров и тыловых обозов. Каждый армейский корпус имел возможность вести боевые действия в отрыве от основных сил армии. Таким образом, корпус являлся базовой оперативной единицей. Численность армейского корпуса определялась его задачами, возможностями и людскими ресурсами территории формирования. Состав его сил (пехота, кавалерия, артиллерия, вспомогательные подразделения) был сбалансирован. Корпусная система французской армии позволяла вести военные действия широким фронтом на большой территории.

Наполеон продолжил реорганизацию пехоты, и к февралю 1808 года окончательно установилась новая структура. Вместо полубригад опять ввели полки. Каждый полк имел 5 батальонов: 4 действующих и 1 запасной, в котором шло накапливание и обучение новобранцев. В линейной пехоте батальоны были 6-ротного состава: 4 фузилёрных, 1 гренадёрская и 1 вольтижерная (лёгкая стрелковая рота). В легкой пехоте в батальоне было также 6 рот: 4 егерских, 1 карабинерная и 1 вольтижерная. Численность батальона была установлена в 840 человек, полка - 3970 человек. На вооружении линейной пехоте было ружье с ударно-кремневым замком обр. 1777 года (калибр 17,4 мм), со трёхгранным 47 см штыком. Это ружьё было модернизировано в 1798-1799 гг. Максимальная дальность стрельбы ружья - 500 шагов, прицельная - 120. Пехотинец имел 60 патронов при себе и столько же в обозе. У вольтижеров ружья были облегчены. Ружья образца 1777 г. обладали рядом недостатков: малая дальность прицельной стрельбы, частые осечки из-за плохо сконструированной пластины кремня на курке. Солдаты частенько старались заменить его на трофейное. Кроме того, были ружья пехотные AN-IX обр. 1801 года. Ружьё было почти точной копией старого ружья образца 1777 года - французские оружейники в условиях создания массовой армии, что требовало производства сотен тысяч стволов, оказались неспособны быстро создать новое оружие. Оружейники просто несколько модернизировали уже имевшийся образец. Они немного снизили вес ружья и заменили часть железных деталей, которые подвергались коррозии, на медные. Понятно, что такое «усовершенствование» не улучшило боевых качеств основного оружия пехоты. Ружье AN-IX имело все недостатки своего предшественника. Кроме того, произошло ухудшение качества изготовления стволов в условиях спешного массового производства. Это привело к тому, что французские оружейники были вынуждены уменьшить размер пули, создавая тем самым зазор между пулей и стенками ствола. С помощью этого зазора, который допускал прорыв части пороховых газов и уменьшал точность стрельбы и убойную силу пули, они сделали использование ружья более безопасным. Иначе ствол ружья могло разорвать из-за шероховатостей стенок ствола, которые неизбежно возникали в условиях плохой обработки металла.

Ружье французское пехотное с ударно-кремневым замком обр. 1777 г., со штыком.

Нарезной карабин (штуцер) был нетипичен для французской армии. Нарезные ружья для своей пехоты французы начали выпускать в 1793 году, но из-за отсутствия опытных мастеров в данной сфере и высоких затрат во Франции так и не смогли наладить массовое производство. В 1800 году производство остановили, с начала запуска выпустили не более 10 тыс. карабинов. В 1806 году производство попытались восстановить, но без особого успеха - до конца наполеоновского правления выпустили не более 2 тыс. штуцеров. По уставу ими должны были вооружить унтер-офицеров и офицеров легких пехотных рот линейной и лёгкой пехоты. Но из-за проблем в запуске производства эти планы остались на бумаге. Почти все унтер-офицеры вольтижеров сохранили старые гладкоствольные ружья. Только некоторые офицеры смогли закупить себе карабин.

Кроме огнестрельного оружия, пехотинцы имели также и холодное. Рядовые и унтер-офицеры были вооружены полусаблями (тесаками) с коротким клинком (около 59 см). Впрочем, это оружие трудно отнести к разряду боевого, часто это был подручный инструмент. В бою пехота чаще всего использовала штыки, а не полусабли. Особую модель полусабли (с большой защитной гардой и широким клинком) имели сапёры. Шпаги и сабли имели на вооружении офицеры. Модели холодного оружия командного состава отличались большим разнообразием, оружие мало отвечало уставным нормам. Офицеры могли позволить себе самое разное холодное оружие на любой вкус и кошелёк.

Надо отметить, что французская металлургическая промышленность не имела достаточных возможностей и ресурсов, чтобы успевать вооружать постоянно растущую армию империи современным стрелковым оружием и в то же время пополнять потери оружия в многочисленных сражениях. Поэтому на вооружении французской армии наряду с новыми образцами стояло и старое оружие второй половины 18 столетия, выпущённое еще до революции, при королевской власти. Да и новое вооружение создавалось наспех, в очень короткие сроки, поэтому зачастую представляло собой лишь копии старых образцов с незначительными усовершенствованиями и изменениями. Кроме того, во французской армии терминология типов стрелкового оружия отличалась от русской терминологии. Главное пехотное оружие в обеих армиях называли ружьем, а вот дальше понятийная база существенно расходилась. Нарезные ружья в русской армии назывались штуцерами, а во французской - карабинами. Укороченные гладкоствольные кавалерийские ружья у русских называли карабинами, а у французов - мушкетонами. «Дробовики» с раструбом (расширяющимся к срезу стволом) у кавалеристов в России назывались мушкетонами, а во Франции - тромблонами.

Обмундирование пехоты составляли светло-синие шинели, такие же мундиры, белые камзолы, гетры и ботинки. Общая численность пехоты в Великой армии к 1812 году оставляла 492 тыс. человек.

Кавалерия. В 1799 году французская кавалерия состояла из 2-х карабинерных, 25 кавалерийских, 20 драгунских, 23 шассерских (егерских) и 13 гусарских полков. Всего было 83 полка (307 эскадронов), они насчитывали 51 тыс. человек. Затем их численность несколько возросла. Так, количество драгунских полков было доведено до 30, егерских до 31. Наполеон не внёс существенных изменений в кавалерию. Он только создал кавалерийских резерв из двух кирасирских дивизий (с 1809 года - 14 кирасирских полков). Кроме того, в 1811 году под влиянием опыта схваток с казаками, вооружённых пиками, были созданы 6 уланских полков (затем в Варшавском герцогстве ещё 3). Кавалерия делилась на тяжёлую (кирасиры и карабинеры), линейную (драгуны и уланы) и лёгкую (гусары и конные егеря). Тяжелая кавалерия считалась резервом главного командования, кирасиры и карабинеры предназначались для прямых лобовых атак и прорыва линии войск врага в решающий момент сражения. Линейная кавалерия поддерживала действия пехотных частей, а легкая конница в основном выполняла функцию разведывательно-диверсионных подразделений, могла совершить рейд по тылам противника и неожиданное нападение на врага из засады. Кавалерийский полк 1808 года, состоял из 4-х эскадронов, два эскадрона составляли дивизион. В полку было 961 человек. Численность кавалерии в 1812 году составляла 96 тыс. человек.

Драгуны были вооружены укороченной версией пехотного ружья AN-IX. Эти ружья даже имели штыки, как и в пехоте. Драгунское ружьё состояло на вооружении карабинеров, кирасир, конных гренадеров гвардии. Основным стрелковым оружием французской легкой кавалерии на рубеже XVIII-XIX веков являлся кавалерийский мушкетон образца 1786 года. Им были вооружены все егерские и гусарские полки. В самом начале 19 столетия на его основе оружейники разработали новый, несколько более совершенный карабин AN-IX. Это оружие стало поступать, в первую очередь, в только формирующиеся кавполки. Дистанция максимальной стрельбы из короткоствольного кавалерийского мушкетона была в два раза меньше, чем у пехотного ружья. Тем не менее, его широко использовали в легкой коннице, т. к. он был незаменим для службы на аванпостах, в боевом охранении, а также в тех случаях, когда кавалеристы вели бой в пешем строю. Но из-за слабости производственной базы и нехватки нового оружия в огромной по численности армии французского императора, пришлось применять старый мушкетон образца 1786 года. Мушкетон 1786 года широко использовался вплоть до самого падения Французской империи.

Французское драгунское ружье.

Мушкетон кавалерийский AN-IX

Мушкетон кавалерийский обр. 1786 г.

Многие офицеры французской кавалерии (в первую очередь - драгунских соединений) были вооружены короткими гладкоствольными мушкетонами с раструбом на конце ствола (у французов их называли тромблонами). Это было традиционное для того времени кавалерийское оружие, расширение на конце ствола позволяло при выстреле формировать разлетающийся сноп картечи. Понятно, что тромблон не мог поражать врага на значительной дистанции, но он пользовалось огромной популярностью у кавалеристов потому, что надёжно обеспечивал попадание с небольшой дистанции даже со спины скачущей во весь опор лошади.

Тромблон.

Все кавалеристы французской армии эпохи Первой Империи имели в обязательном порядке 1-2 пистолета в седельных кобурах (обычно один пистолет из-за нехватки этого вида огнестрельного оружия; парой пистолетов смогли вооружить только всех солдат кирасирских и карабинерных полков). Единой модели не было. Одни пользовались пистолетом кавалерийским обр. 1763/1766 гг., созданным ещё при короле Людовике XV, он предназначался в первую очередь для драгун (калибр 17,1-мм, вес 1,23 кг). Пистолет выпускался в двух моделях: 1-я версия обр. 1763 г. была слишком громоздкой (длина 48 см), поэтому создали 2-ю, укороченная версию обр. 1766 г. длиной 40,2 см. Пистолет выпускали до 1777 года, в общей сложности было изготовлено 56 тыс. единиц. К началу наполеоновских войн это оружие считалось устаревшим, но из-за нехватки пистолетов активно применялось в войнах (понятно, что в несколько ограниченных масштабах - значительная часть из выпущенных в 18 столетии образцов уже была потеряна в постоянных военных конфликтах).

Французский пистолет образца 1763-1766 модель 1. Общая длина 48 см.

Французский пистолет образца 1763/1766 модель 2. Общая длина 40,2 см.

Другой старой моделью был французский пистолет обр. 1777 г (так называемый «шкатулочный»). «Шкатулочный» пистолет калибра 17,1 мм был небольшим по размерам. Но, тем не менее, был довольно тяжелым - 1,4 кг. Это было связано с оригинальной конструкцией оружия: весь механизм размещали в медной коробке («шкатулке»), в которую ввинчивали казенный срез ствола. Такую нестандартную схему приняли по настоянию талантливого артиллериста генерала де Грибоваля. «Шкатулочные» пистолеты выпускались только до Великой французской революции, но применялись в армии до самого конца наполеоновской империи.

Французский пистолет обр. 1777 г (так называемый «шкатулочный»).

Более современной моделью был кавалерийский пистолет AN-IX обр. 1801 года. Этот пистолет выдавали кирасирам, драгунам, гусарам, уланам и конным егерям. Парой пистолетов вооружали только кирасиров и карабинеров, остальные кавалеристы получали только по одному пистолету. Это было также связано со слабостью французской промышленности, которая оказалась не готова выпускать оружие нового, массового типа. Пистолет в этой модели выпускался всего 4 года. Ещё 3 года производили его несколько измененную версию «Модель AN-XII» (доработка коснулась только способа крепления ствола к ложу). Самым совершенным и распространенным оружием французской кавалерии был кавалерийский пистолет AN-XIII обр. 1805 г. (всего было выпущено около 300 тыс. единиц этого оружия). Калибр этого пистолета - 17,1 мм, вес - 1,27 кг, общая длина - 35,2 см. Пистолет широко использовался в кавалерийских частях - в основном как оборонительное оружие, т. к. в наступлении французская кавалерия более всего применяла холодное оружие.

Французский пистолет AN-IX (AN-XII).

Французский пистолет AN-XIII.

Кроме того, у французов было значительное число трофейных пистолетов. Офицеры не получали оружие за государственный счёт, а закупали его за свои деньги. Поэтому офицерские пистолеты отличались ещё большим разнообразием. Офицеры победнее пользовались армейскими моделями, обеспеченные заказывали дорогие модели у знаменитых оружейников. Дорогие, роскошные пистолеты были предметом гордости их владельца.

Надо сказать, что прицельная дальность стрельбы из пистолета того времени была крайне низкой, поэтому практики военного дела давали рекомендации стрелять из него фактически в упор. Стреляли с 10, 20 и более шагов, но по мере роста дистанции точность падала до нуля. При стрельбе с коня на рыси лучшие стрелки промахивались в половине случаев, а на галопе - в трёх из четырёх. А попадание в цель со спины с лошади на дистанции 30 шагов считалось случайностью.

Главным атакующим оружием кавалерии были сабли (и палаши). Во французской армии времён Наполеона вооружение различных видов кавалерии было традиционным для Европы того периода: тяжелая и линейная конница (кирасиры, карабинеры и драгуны) была вооружена прямыми палашами, а легкая кавалерия (гусары, конные егеря) - кривыми саблями. Кирасиры имели на вооружении палаши моделей IX и XI. Палаш модели IX был хорошим оружием, но имел значительный недостаток - ножны были выполнены из тонкого металла (толщиной в 0,95 мм) и легко деформировались от самого незначительного удара. Деформация могла привести к самым негативным последствиям, вплоть до того, что палаш могло заклинить в ножнах в самый решающий момент. Поэтому комиссия по вооружению усовершенствовала оружие. Ножны кирасирского палаша отныне стали производить из стали в 2,5 мм толщиной, а внутрь для еще большей надежности конструкции стали вставлять деревянный вкладыш с пазом. Правда, от этого вырос вес оружия - с двух килограммов до трёх с лишним. Палаш был весьма эффективным оружием. Всего кирасирских палашей образца IX года было произведено более 18 тыс., а модели XI года свыше 54 тыс. единиц. У драгун имелся свой собственный палаш модели IV, который они носили не в железных, а в кожаных ножнах. Драгунский палаш был несколько легче и чуть короче кирасирского и имел плоский клинок.

Французский кирасирский палаш модели XI.

Французские кавалеристы имели на вооружении массу старого холодного оружия. Но в большинстве своём на вооружении французских конных егерей и гусар были сабли двух типов. К первому относилась сабля образца 1776 года, она изготовлялась по классическому венгерскому типу. Второй тип представляли сабли модели IX и XI, созданные уже в 19 столетии. Сабля модели IX года оказалась настолько удачной по конструкции, что с небольшими изменениями она дожила до упразднения кавалерии как рода войск. Сабля, аналогичная принятой в IX году, оставалась на вооружении французской кавалерии до 1940 года. Характерной особенностью сабли для лёгкой кавалерии модели IX года было наличие боковых дужек на эфесе, что достаточно хорошо защищало руку кавалериста. Отличалась от сабли венгерского типа и форма клинка: он был более прямой и увесистый, чтобы можно было выполнить не только рубящий удар, но и укол.

Французская легкокавалерийская сабля модель XI.

Наиболее слабым местом французской армии был её конный состав. Готовясь к войне с Российской империей, Наполеон старался пополнить армию лошадьми, которые приспособлены к длительным и большим переходам. Опыт военных действий против русских войск в Восточной Пруссии показал, что французские и итальянские лошади уступают в плане выносливости восточным породам. Ещё во время кампаний 1805-1807 гг. Наполеон забрал почти весь конный состав австрийской и прусской армий, а затем и Рейнского союза. Однако этого количества лошадей оказалось недостаточно. Поэтому по приказу Наполеона стали закупать значительные количества лошадей в государствах Германии и в Австрии. Пруссия по соглашению от 24 февраля 1812 года была должна поставить 15 тыс. лошадей. Закупались лошади и в России. Всего Наполеону удалось собрать около 200 тыс. лошадей, лучшие были отданы кавалерии, другие пошли в артиллерию и обоз.

Продолжение следует…

Исследование протоиерея Александра Ильяшенко «Динамика численности и потерь наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 года».

В 2012 году исполнилось двести лет Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению . Эти события описаны многими современниками и историками. Однако, несмотря на многие опубликованные источники, мемуары и исторические исследования, ни для численности Русской армии и ее потерь в Бородинском сражении, ни для численности и потерь наполеоновской армии нет устоявшейся точки зрения. Разброс величин значителен как по численности армий, так и по величине потерь.

В изданном в Санкт Петербурге в 1838 г. «Военном энциклопедическом лексиконе» и в надписи на Главном монументе, установленном на Бородинском поле в 1838 году, зафиксировано, что при Бородине было 185 тысяч наполеоновских солдат и офицеров против 120 тысяч русских. На монументе также указывается, что потери наполеоновской армии составили до 60 тысяч, потери русской – 45 тысяч человек (по современным данным соответственно – 58 и 44 тысячи ).

Наряду с этими оценками существуют другие, радикально отличающиеся от них.

Так, в бюллетене № 18 «Великой» армии, выпущенном сразу после Бородинского сражения, император Франции определил потери французов всего лишь в 10 тысяч солдат и офицеров.

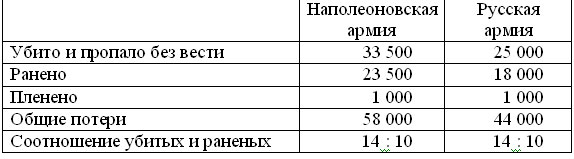

Разброс оценок наглядно демонстрируют следующие данные .

Таблица 1. Оценки противостоящих сил, выполненные в разное время различными авторами

Estimates of the sizes of opposing forces made at different times by different historians

Таб. 1

Подобная картина наблюдается и для потерь наполеоновской армии. В представленной ниже таблице потери наполеоновской армии представлены в порядке возрастания .

Таблица 2. Потери наполеоновской армии, согласно данным историков и участников битвы

Таб. 2

Как видим, действительно, разброс величин достаточно велик и составляет несколько десятков тысяч человек. В таблице 1 жирным шрифтом выделены данные авторов, считавших численность русской армии превосходящей численность наполеоновской. Интересно отметить, что отечественные историки присоединились к подобной точке зрения только с 1988 года, т.е. с начала перестройки.

Наибольшее распространение для численности наполеоновской армии получила величина 130 000, для русской – 120 000 человек, для потерь соответственно – 30 000 и 44 000.

Как указывает П.Н. Грюнберг, начиная с труда генерала М.И.Богдановича «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам», признана за достоверную численность войск Великой армии при Бородине предложенная еще в 1820-е гг. Ж. де Шамбре и Ж. Пеле де Клозо. Они ориентировались на данные переклички в Гжатске 2 сентября 1812 г., но игнорировали приход резервных частей и артиллерии, пополнивших армию Наполеона перед сражением .

Многими современными историками данные, указанные на монументе отвергаются, а у некоторых исследователей даже вызывают иронию. Так, А. Васильев в статье «Потери французской армии при Бородино» пишет, что «к сожалению, в нашей литературе об Отечественной войне 1812 года очень часто встречается цифра 58 478 человек. Она была вычислена русским военным историком В. А. Афанасьевым на основе данных, опубликованных в 1813 году по распоряжению Ростопчина. В основе подсчетов – сведения швейцарского авантюриста Александра Шмидта, который в октябре 1812 года перебежал к русским и выдал себя за майора, якобы служившего в личной канцелярии маршала Бертье» . С этим мнением нельзя согласиться: «Генерал граф Толь, основываясь на официальных документах, отбитых у неприятеля во время бегства его из России, считает во французской армии 185 000 человек, и до 1000 орудий артиллерии» .

Командование русской армии имело возможность опираться не только на «официальные документы, отбитые у неприятеля во время бегства его из России», но и на сведения попавших в плен неприятельских генералов и офицеров. Например, генерал Бонами был пленен в Бородинском сражении. Состоявший при русской армии английский генерал Роберт Вильсон писал 30 декабря 1812 г.: «Среди наших пленных не меньше пятидесяти генералов. Их имена опубликованы и, несомненно, появятся в английских газетах» .

Эти генералы, а также попавшие в плен офицеры генерального штаба располагали достоверной информацией. Можно предположить, что именно на основе многочисленных документов и показаний пленных генералов и офицеров по горячим следам отечественными военными историками была восстановлена правдивая картина событий.

На основе доступных нам фактов и их численного анализа мы попытались оценить количество войск, которое привел Наполеон на Бородинское поле, и потери его армии в Бородинском сражении.

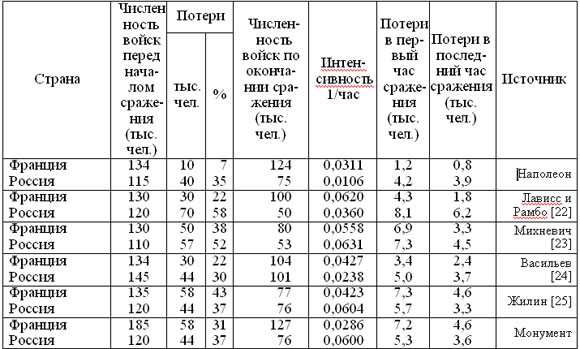

В таблице 3 представлена численность обеих армий в Бородинском сражении согласно широко распространенной точке зрения. Современными отечественными историками потери русской армии оцениваются в 44 тысячи солдат и офицеров.

Таблица 3. Численность войск в Бородинском сражении

Таб. 3

В конце сражения в каждой армии оставались резервы, которые не принимали в нем непосредственного участия. Количество войск обеих армий, непосредственно участвовавших в сражении, равное разности общей численности войск и величины резервов, практически совпадает, по артиллерии наполеоновская армия уступала Русской. Потери же Русской армии в полтора раза превосходят потери наполеоновской.

Если предложенная картина соответствует действительности, то чем же славен день Бородина? Да, конечно, наши воины дрались храбро, но неприятельские храбрее, наши искусно, а они искуснее, наши военачальники опытные, а у них опытнее. Так какая же армия заслуживает большего восхищения? При таком соотношении сил беспристрастный ответ очевиден. Если сохранять беспристрастность, придется также признать, что Наполеон одержал очередную победу.

Правда, возникает некоторое недоумение. Из 1 372 орудий, находившихся при армии, пересекшей границу, примерно четвертая часть была распределена на вспомогательные направления. Что же, из оставшихся более чем 1 000 орудий до Бородинского поля было доставлено всего только немногим более половины?

Как мог Наполеон, с молодых лет глубоко понимавший значение артиллерии, допустить, чтобы к решающему сражению были выставлены не все орудия, а только некоторая часть? Обвинять Наполеона в несвойственной ему беспечности или неспособности обеспечить транспортировку орудий к полю боя представляется нелепым. Спрашивается, соответствует ли действительности предложенная картина и можно ли мириться с подобными нелепостями?

Подобные недоуменные вопросы рассеиваются данными, взятыми с Монумента, установленного на Бородинском поле.

Таблица 4. Численность войск в Бородинском сражении. Монумент

Таб. 4

При таком соотношении сил складывается совершенно иная картина. Несмотря на славу великого полководца, Наполеон, обладая полуторным превосходством в силах, не только не смог сокрушить Русскую армию, но его армия понесла потери на 14 000 большие, чем русская. День, в который Русская армия вынесла натиск превосходящих сил противника и смогла нанести ему потери, более тяжелые, чем собственные, несомненно, является днем славы Русской армии, днем доблести, чести, мужества ее полководцев, офицеров и солдат.

На наш взгляд, проблема носит принципиальный характер. Или, пользуясь фразеологией Смердякова, в Бородинском сражении «умная» нация победила «глупую», или же многочисленные силы объединенной Наполеоном Европы, оказались бессильными перед величием духа, храбростью и воинским искусством русского христолюбивого воинства.

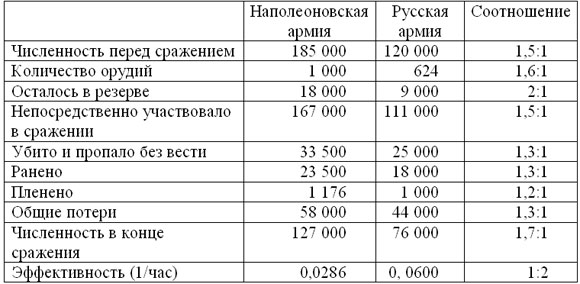

Чтобы лучше представить себе течение войны, приведем данные, характеризующие ее конец. Выдающийся немецкий военный теоретик и историк Карл Клаузевиц (1780-1831), офицер прусской армии, состоявший в войну 1812 года при русской армии, описал эти события в книге «Поход в Россию 1812 года», опубликованной в 1830 году незадолго до его смерти.

Опираясь на Шамбре, Клаузевиц оценивает общую численность наполеоновских вооруженных сил, перешедших в течение кампании границу с Россией, в 610 000 человек .

Когда остатки французской армии собрались в январе 1813 года за Вислой, «оказалось, что они насчитывают 23 000 человек. Австрийские и прусские войска, вернувшиеся из похода, насчитывали приблизительно 35 000 человек, следовательно, все вместе составляли 58 000 человек. Между тем созданная армия, включая сюда и подошедшие впоследствии войска, насчитывала фактически 610 000 человек.

Таким образом, в России осталось убитыми и пленными 552 000 человек. При армии находилось 182 000 лошадей. Из них, считая прусские и австрийские войска и войска Макдональда и Ренье, уцелело 15 000, следовательно, потеряно было 167 000. В армии было 1 372 орудия; австрийцы, пруссаки, Макдональд и Ренье привезли с собою обратно до 150 пушек, следовательно, было потеряно свыше 1 200 орудий» .

Данные, приведенные Клаузевицем, сведем в таблицу.

Таблица 5. Общие потери «Великой» армии в войне 1812 г.

Таб. 5

Обратно вернулось только 10% личного состава и снаряжения армии, горделиво именовавшей себя «Великой». Подобного история не знает: армия более чем в два раза превосходящая своего противника, была им наголову разбита и практически полностью уничтожена.

Император

Прежде чем приступить непосредственно к дальнейшему исследованию, коснемся личности российского Императора Александра I, которая подверглась совершенно незаслуженному искажению.

Бывший посол Франции в России, Арман де Коленкур, человек, приближенный к Наполеону, вращавшийся в самых высоких политических сферах тогдашней Европы, вспоминает, что накануне войны в беседе с ним австрийский император Франц сказал, что Императора Александра

«характеризовали ему, как нерешительного, подозрительного и поддающегося влияниям государя; между тем в вопросах, которые могут повлечь за собою такие огромные последствия, надо полагаться только на себя и в особенности не приступать к войне прежде, чем будут исчерпаны все средства сохранения мира» .

То есть австрийский император, изменивший союзу с Россией, считал русского императора мягкотелым и несамостоятельным.

Со школьных лет многим памятны слова :

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда

Над нами царствовал тогда.

Это ложное представление об Императоре Александре, запущенное в свое время политической верхушкой тогдашней Европы, было некритически воспринято либеральными отечественными историками, а также великим Пушкиным, и многими его современниками и потомками.

Тот же Коленкур сохранил рассказ де Нарбонна, характеризующий Императора Александра с совершенно иной стороны. Де Нарбонн был послан Наполеоном в Вильно, где находился Император Александр.

«Император Александр с самого начала откровенно сказал ему:

– Я не обнажу шпаги первым. Я не хочу, чтобы Европа возлагала на меня ответственность за кровь, которая прольется в эту войну. В течение 18 месяцев мне угрожают. Французские войска находятся на моих границах в 300 лье от своей страны. Я нахожусь пока у себя. Укрепляют и вооружают крепости, которые почти соприкасаются с моими границами; отправляют войска; подстрекают поляков. Император обогащает свою казну и разоряет отдельных несчастных подданных. Я заявил, что принципиально не хочу действовать таким же образом. Я не хочу таскать деньги из кармана моих подданных, чтобы переложить их в свой карман.

300 тысяч французов готовятся перейти мои границы, а я все еще соблюдаю союз и храню верность всем принятым на себя обязательствам. Когда я переменю курс, я сделаю это открыто.

Он (Наполеон – авт.) только что призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России, а я все еще верен союзу, – до такой степени мой рассудок отказывается верить, что он хочет принести реальные выгоды в жертву шансам этой войны. Я не строю себе иллюзий. Я слишком высоко ставлю его военные таланты, чтобы не учитывать всего того риска, которому может нас подвергнуть жребий войны; но если я сделал все для сохранения почетного мира и политической системы, которая может привести ко всеобщему миру, то я не сделаю ничего, несовместимого с честью той нации, которой я правлю. Русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью.

Если на моих границах соберутся все штыки Европы, то они не заставят меня заговорить другим языком. Если я был терпеливым и сдержанным, то не вследствие слабости, а потому, что долг государя не слушать голоса недовольства и иметь в виду только спокойствие и интересы своего народа, когда речь идет о таких крупных вопросах, и когда он надеется избежать борьбы, которая может стоить стольких жертв.

Император Александр сказал де Нарбонну, что в настоящий момент он не принял еще на себя никакого обязательства, противоречащего союзу, что он уверен в своей правоте и в справедливости своего дела и будет защищаться, если на него нападут. В заключение он раскрыл перед ним карту России и сказал, указывая на далекие окраины: