Хронология событий. Калининская оборонительная операция

Доктор химических наук Юрий Чирков.

В декабре 1940 года Генштаб сухопутных войск Германии проводил военно-штабную игру, в которой рассматривались разные варианты наступления на СССР. Руководил ею генерал Фридрих Паулюс (пленённый позднее советскими войсками под Сталинградом). Результаты игры легли в основу директивы № 21, известной как план «Барбаросса» (в переводе с итальянского - «рыжая борода»; таким было прозвище Фридриха I, императора Священной Римской империи). В этом плане Гитлер и его генералитет ставили перед германской армией задачу в быстротечной кампании (максимум за пять месяцев) разгромить Советский Союз. Отдельно подчёркивалось: захват Москвы означает «как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех».

Бородинское поле. 1941 год. У памятника героям Отечественной войны 1812 года. Фото Павла Трошкина.

Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву.

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков

Операция «Барбаросса»

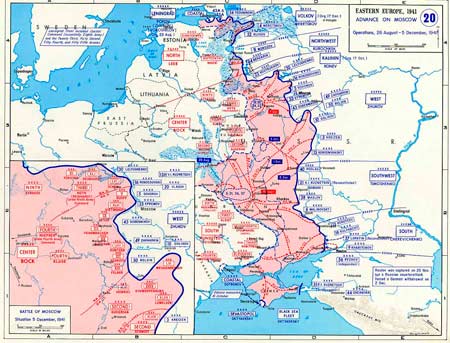

Операцию «Барбаросса» должны были осуществить три группы армий. Группа армий «Север» под командованием фельдмаршала Вильгельма фон Лееба захватывала Прибалтику и двигалась на Ленинград. Группе армий «Юг» под началом Гердта фон Рундштедта надлежало взять Киев. Группа армий «Центр» (ею командовал фельдмаршал Фёдор фон Бок) наступала на Москву, предварительно заняв Минск, - неслучайно эта группа имела самое лучшее вооружение, половину всех танковых дивизий, в том числе её элитные части.

Как и Наполеон 129 лет назад, Гитлер начал войну против Советского Союза в те же июньские дни.

22 июня 1941 года, в 3 часа 12 минут утра по берлинскому времени, раздались первые залпы немецкой артиллерии. Для вторжения в СССР вермахт сосредоточил самые грандиозные силы, когда-либо участвовавшие в битвах за всю историю войн: 4 000 000 солдат, 3350 танков, 7000 орудий и свыше 2000 самолётов.

За пехотой шли первые волны авиации люфтваффе - бомбардировщики и истребители. Их лётчики уже знали, где находятся скопления советских танков, штабы советских армий, транспортные узлы. К полудню 22 июня было уничтожено 1200 советских самолётов - большинство из них на земле. Пилоты «мессершмитов» не верили своим глазам: сотни советских самолётов стояли у взлётно-посадочных полос, без какого-либо прикрытия, не замаскированные. Некоторые советские лётчики, поднявшись в воздух, в отчаянии пытались вести свои устаревшие самолёты на таран…

Гитлеровская армия придерживалась принципа, оправдавшего себя в кампаниях против Польши, Франции и других покорённых европейских стран: быстро и невзирая ни на что - вперёд! В ранцах немецких солдат лежали разговорники со словами: «Руки вверх!», «Где председатель колхоза?», «Ты - коммунист?», «Стреляю!». В документах пленных немецких солдат попадались свидетельства на право владения земельным наделом в России после её покорения.

На что надеялся Гитлер, затевая восточный поход? Казалось бы, козырей на руках у него имелось предостаточно.

Первый. Он верил в своих солдат: молодые, хорошо обученные, с богатым опытом сражений, уверенные в своих силах. Тем паче, фюрер обещал им лёгкую и быструю победу над восточными «варварами».

Второй. Гитлер хорошо знал о проведённых в СССР в 1937 году репрессиях против командиров Красной Армии. Волны Большого террора, подобно цунами, пронеслись сквозь Вооружённые силы СССР. Тогда пострадали почти 37 тысяч кадровых офицеров. Из них 706 находились в звании комбрига и выше. А если точнее, то были уничтожены 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командующих армиями, 8 из 9 адмиралов флота и вице-адмиралов, 50 из 57 командующих корпусами, 154 из 186 командиров дивизий и так далее вниз по иерархической цепочке.

Третий. Фюрер был уверен, что советское общество, больше двадцати лет находившееся под прессом деспотии и террора, не сможет устоять перед ударом извне. И тёплый приём «освободителей от сталинского режима», который гражданское население поначалу оказывало захватчикам (особенно в Прибалтике, Западной Украине и Западной Белоруссии), убеждал немцев: они победят. Впрочем, этот очень благоприятный для немцев козырь действовал недолго. Слухи о чинимых оккупантами жестокостях быстро распространялись от деревни к деревне, от города к городу.

Четвёртый козырь. Гитлер полагал, что Советская страна, ослабленная Гражданской войной и интервенцией, все ещё не создала промышленность, способную производить все виды новейших вооружений. Незадолго до вторжения в Россию офицеры Генерального штаба провели по приказу Гитлера конференцию о состоянии советской экономики. Её вывод: страна ещё не способна производить хорошее вооружение взамен потерянного в боях.

И казалось, фашистский диктатор прав. За два месяца боёв, к 21 августа 1941 года, немцы окружили Ленинград и готовились им овладеть, собирались взять Киев, а группа армий «Центр» перед завершающим броском на Москву подошла к Смоленску и Ельне.

Был ли Советский Союз готов к войне?

О том, что Германия вот-вот нападёт на СССР, Сталину сообщали президент США Франклин Делано Рузвельт и английский премьер-министр Уинстон Черчилль. Но он, никого не слушая, неколебимо верил в идеальный сценарий: Советский Союз и нацистская Германия не будут воевать между собой. Немцы и западные союзники измотают друг друга в длительной войне, а за это время СССР наберётся сил, окрепнет. Возможно, ему даже представится шанс для дальнейших территориальных приобретений… И, строго придерживаясь условий пакта Молотова - Риббентропа, он пунктуально отправлял в Германию эшелон за эшелоном с зерном, нефтью, лесом, медью, марганцевой рудой, резиной - всем тем, что предполагали торговые обязательства в период действия пакта.

За десять дней до нападения Германии начальник Генштаба Георгий Константинович Жуков составил проект директивы о приведении в полную боевую готовность войск западных военных округов (у границ с Германией) и доложил о ней наркому обороны, маршалу Семёну Константиновичу Тимошенко. Последний сразу же позвонил Сталину с просьбой разрешить направить директиву войскам. В ответ услышал «нет».

21 июня к советским пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель, и уверял, что на рассвете следующего дня немецкие войска нападут на Советский Союз. Эту весть тут же сообщили Сталину, собрались члены Политбюро и военные. И вновь возникла мысль дать войскам пограничных округов упредительную директиву о полной боевой готовности. Но Сталин отклонил и её. «Такую директиву сейчас давать преждевременно, - сказал он, - может быть, вопрос ещё уладится мирным путём… Войска пограничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений».

Советский разведчик в Токио Рихард Зорге слал своему начальству в ГРУ (Главное разведывательное управление) доклад за докладом, один тревожнее другого. А за неделю до нападения немцев (15 июня) Зорге, рискуя жизнью (Япония была союзницей Германии), сумел передать в Москву: «Война будет начата 22 июня 1941 года»…

Молотов поспешил в кабинет Сталина, где заседало Политбюро. Услышав новость, «отец народов», не сказав ни слова, безвольно опустился на стул. Размышления его, вероятно, были горькими: он, политик, известный своей изворотливостью, мастер изощрённой интриги, попал в ловушку, сооружённую, главным образом, собственными руками!

С фронтов пошла лавина катастрофических известий. На секретном совещании у Сталина высказывалась мысль заключить с Гитлером мир на любых, даже кабальных условиях, вплоть до того, чтобы отдать фюреру бóльшую часть Украины и Белоруссии, всю Прибалтику. Вызвали в Кремль болгарского посла Ивана Стаменова и попросили его стать посредником в переговорах с Германией. Тот наотрез отказался исполнить эту миссию. И привёл удивительный резон: «Даже если вам придётся отступить до Урала, всё равно, в конце концов, вы победите».

Вязкое болото восточной войны

На тактику «блицкрига» Гитлер возлагал большие надежды. Как полагали и он и немецкий Генеральный штаб, слабость Красной Армии давала возможность за пять-шесть недель захватить громадные территории Советского Союза - до рубежа Архангельск - Волга - Астрахань. Основная роль в наступлении отводилась танковым соединениям, молниеносно продвигающимся вперёд под прикрытием собственного огня, при поддержке артиллерии и крупных сил штурмовой авиации.

Начать наступление предполагалось одним из двух способов. Либо фронтальным ударом на одном участке, когда вбивается «клин» в позицию противника и его оборона разрезается на части. Либо двумя ударами на разных участках, но по сходящимся направлениям, и тогда противника берут в «клещи».

Тактика «клина» и «клещей» уже не раз была опробована немцами в военных действиях в Европе. Прорвав линию фронта, танковые соединения разрушали коммуникации, окружали и уничтожали войска противника. Управление частями происходило с помощью широкого использования радиосвязи.

Вначале дело у немцев шло по плану и на территории СССР. Уже 28 июня они захватили Минск. В окружение попали 400 тысяч советских солдат и офицеров. Но уже в ходе сражений за Смоленск (с 10 по 29 июля 1941 года) немецкое командование начало понимать, что план молниеносной войны рушится. Их пехотные дивизии не поспевали за продвижением танковых соединений, а сопротивление частей Красной Армии, попавших в окружение, создавало дополнительные трудности, на преодоление которых требовалось время и немалое.

Во время скоротечных кампаний в Польше, Норвегии, Франции и на Балканах проблемы снабжения, бесспорно, возникали, но никогда не создавали чего-то трудноразрешимого. В России же материально-техническое обеспечение приобрело для Германии такое же решающее значение, какое имели огневая поддержка, мобильность войск, их моральное состояние.

Вермахт, исповедуя доктрину «блицкрига», одновременно зависел от состояния 600 000 лошадей для орудийных упряжек и для перевозки санитарных и маркитантских фургонов. Пехотные дивизии проходили в день лишь 30 километров: скорость наступления войск вермахта пешим маршем вряд ли могла быть выше, чем у армии Наполеона.

Чаще, чем предполагалось, портилась техника. Двигатели выходили из строя из-за песка и пыли, а подвоз запасных частей опаздывал. Более широкая, чем в Европе, железнодорожная колея замедляла передвижение составов, которым требовалась замена колёсных пар при пересечении границы. Шоссейные дороги, отмеченные на картах, оказывались обычными просёлками, моментально превращавшимися в непролазные болота после коротких, но частых летних дождей. И немецким войскам нередко приходилось мостить дороги поваленными стволами берёз. Но чем глубже они проникали на территорию России, тем медленнее становились темпы их продвижения: труднее было подвозить боеприпасы и продовольствие, а ударная сила нашествия - танковые колонны - часто останавливались из-за банальной нехватки горючего.

Чтобы держать территорию до 3000 километров по фронту и до 1000 километров в глубину, элементарно не хватало войск. Начальник Генштаба немецких сухопутных войск Франц Гальдер писал в своём военном дневнике: «На всех участках фронта, где не ведётся наступательных действий, войска измотаны. В сражение брошены наши последние силы. Общая обстановка всё очевиднее и яснее показывает, что колосс - Россия… был нами недооценён».

И ещё одна запись от 11 августа (через 51 день после начала Восточного похода на Советский Союз): «Накануне войны мы насчитывали около 200 вражеских дивизий. А сейчас перед нами стоят уже 360». И Гальдер вынужден был признать назревающую возможность превращения «блицкрига» в войну позиционную.

Операция «Тайфун»

После захвата Смоленска и Ельни у немцев не хватало сил для победного выхода на шоссе Минск - Смоленск - Москва. И Гитлер меняет план действий. Он временно приостанавливает движение войск на Москву, сосредоточившись на взятии Киева.

Немецкие генералы пытались протестовать. По их мнению, Москва представляла собой главный транспортный и промышленный центр, где производилось большое количество вооружений. Если её удастся захватить, рассуждали они, то у русских появятся большие проблемы с переброской живой силы и необходимых припасов. Помимо того, Москва - это «политическое солнечное сплетение» страны. И её захват поднимет боевой дух немецких войск, а русским нанесёт жестокий психологический удар.

Так рассуждали генералы, и мысли их были полны смысла. Но Гитлер заявил, что они ничего не понимают в экономике. Захват Ленинграда и Прибалтики обезопасит торговые пути в Скандинавию и в первую очередь - в Швецию. А продукция сельского хозяйства Украины - зерно и мясо - жизненно необходимы Германии. Ценен и богатый сырьём Донецкий бассейн.

30 июля последовала директива № 34. Группа армий «Центр», захватившая Смоленск, получила приказ остановиться. Бóльшую часть танков генерала Германа Гота Гитлер направил на север, в помощь войскам, наступавшим на Ленинград. А для нанесения завершающего удара по советским войскам, окружённым под Киевом, была повёрнута танковая армия генерала Хайнца Гудериана.

Переброска немецких сил, сложные военные операции, борьба за овладение Киевом - на всё это ушло примерно полтора месяца (с начала августа по 20 сентября). После этого возник новый план наступления на Москву - операция «Тайфун» - и появилась директива № 35 о большом осеннем наступлении с главным ударом на Московском направлении.

Никогда прежде немецкое командование не использовало столь большие силы в составе одной группы армий и не развёртывало на одном направлении сразу три (из имевшихся четырёх) танковые группы. Только на Москву противник бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. От общего количества военной силы, сосредоточенной на советско-германском фронте, на столицу СССР нацеливалось 75% танков (1700), 42% личного состава (1800 тысяч человек), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тысяч), около 50% самолётов (1390).

Войска трёх советских фронтов могли противопоставить силам противника около 1250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и миномётов, 677 самолётов (с учётом резервных авиагрупп).

План «Тайфун» предполагал развернуть боевые действия по линии фронта на 640 километров, а в глубину - на 400 километров. Ставилась задача: расчленить советскую оборону тремя мощными ударами танковых группировок. План предусматривал безостановочное продвижение немецко-фашистских войск к Москве. Расчёт был на то, что войска Красной Армии будут разгромлены на дальних подступах к Москве и защищать столицу будет уже некому. «Я разрушу этот проклятый город, а на его месте устрою искусственное озеро с центральным освещением. Название “Москва” исчезнет навсегда», - так говорил Адольф Гитлер.

Великая Отечественная

Операция «Тайфун» началась 30 сентября. Поначалу танковые группы фон Бока действовали успешно. Они окружили на центральном Московском направлении две русские армии - в районе Брянска и вокруг Вязьмы. В плен попало более полумиллиона красноармейцев, была уничтожена и захвачена тысяча советских танков - больше, чем имелось во всех трёх танковых группах фон Бока. А тем временем началась настоящая осенняя распутица. Уже 6 октября выпал первый снег. Он быстро растаял, дороги превратились в реки жидкой грязи, в которой увязли германские грузовики. Единственным средством передвижения стали крестьянские телеги с запряжёнными в них лошадьми. (В некоторых безлесных местностях временные дороги настилали из трупов погибших советских солдат, их использовали вместо брёвен.)

Пехота вермахта теряла обувь в грязи, доходившей солдатам до колен. Командиры, автомобили которых выносили из грязи «на руках» солдаты, недоумевали, как можно воевать в подобных условиях. «Лишь тот, кто на себе испытал, что такое жизнь в грязевых канавах, которые мы называли дорогами, может понять, что должны были терпеть люди и машины, и трезво судить о ситуации на фронте», - писал тогда генерал Гудериан.

Для немцев наступили дни тяжёлой борьбы не только с отчаянно оборонявшимися советскими войсками. Во второй половине октября зима обрушилась со всей силой - со снегопадами, жестокими ветрами и температурой до минус 20 градусов по Цельсию. Двигатели немецких танков замерзали. На линии фронта немцы копали блиндажи, чтобы укрыться от мороза и от разрывов снарядов, но земля превратилась в камень, и, перед тем как копать, приходилось разводить большие костры. «Многие солдаты ходят, замотав ноги бумагой», - писал командир одного танкового корпуса генералу Фридриху Паулюсу. К началу декабря случаи обморожения стремительно обгоняли число раненых, до Рождества обморозилось более 100 тысяч человек.

Но ведь и Красная Армия сражалась в тех же условиях, но смогла в итоге переломить ход событий. Почему?

Для большей части населения СССР политические мотивы борьбы с фашизмом имели второстепенное значение. Основным стимулом стал врождённый патриотизм русского человека, поднявшегося на защиту родной земли. Война с гитлеризмом вскоре получила название «Великой Отечественной».

Но в тяжёлые времена народу нужен командир, вождь. Страной руководил Сталин. Тиран, восточный деспот, самодур, организатор массовых репрессий. Что ж из того? Большинство населения деспотизма, увы, не замечало или не хотело замечать. Другого вождя у страны не было. И решение Сталина остаться в столице после того, как он отдал приказ начать эвакуацию из Москвы правительственных, военных и гражданских учреждений, было воспринято в войсках с энтузиазмом.

Американский журналист Эндрю Нагорский пишет:

«Сталин был живым доказательством изречения Макиавелли: “Для государя безопаснее, чтобы его боялись, чем любили”, но временами он близко подходил к флорентийскому идеалу: “Нужно, чтобы тебя и боялись, и любили”».

Сталин это понимал. Он охотно принял сравнение войны против Гитлера с

Отечественной войной против нашествия Наполеона. Вождь пошёл ещё дальше и воззвал к памяти «непролетарских» героев русской истории - Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова. А в радиовыступлении 3 июля 1941 года даже обратился к народу с удивительными словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». И с беспрецедентной откровенностью заявил, что Родина находится в смертельной опасности, поскольку немецкие войска продвинулись далеко в глубь территории Советского Союза. А ведь ранее в официальных сообщениях говорилось только о тяжёлых потерях, понесённых противником…

В самые трудные дни, когда немцы находились на ближних подступах к Москве, когда над столицей нависла смертельная угроза, более 100 тысяч человек записались в дивизии народного ополчения, а четверть миллиона москвичей, в основном женщины и подростки, рыли противотанковые рвы.

7 ноября 1941 года подкрепления для армий Жукова проходили парадом у стен Кремля и прямо оттуда направлялись на передовую сражаться с захватчиками. Молотов и Берия (Сталин называл последнего «наш Гиммлер») считали идею проведения ноябрьского парада безумной, боясь авиации люфтваффе, которая тогда господствовала в воздухе. Однако Сталин, осознавая символическую значимость проведения традиционного парада на Красной площади, приказал сосредоточить все имевшиеся в наличии силы ПВО и зенитные батареи на Московском направлении. Он прекрасно представлял себе, какой эффект произведут документальные съёмки и фотографии этого события, когда их покажут во всём мире. Теперь он знал правильный ответ на речи Гитлера: «Если немцы хотят войны на уничтожение, - заявил он накануне праздничного парада, - они её получат!»

Советское военное чудо

В один из самых трудных моментов обороны Москвы было созвано чрезвычайное заседание ГКО (Государственного комитета обороны) и Сталин приказал Жукову, который в то время жёсткими мерами укреплял оборону Ленинграда, немедленно вылететь в Москву и на месте изучить обстановку. Затем Жуков получил приказ организовать из остатков частей, вырвавшихся из окружения, новый Западный фронт - все мало-мальски боеспособные соединения направлялись на некое подобие линии фронта с приказом держаться до подхода резервов Ставки.

Жуков стал одним из организаторов того «русского военного чуда», которому не устаёт удивляться мир. Разгромленная, обес-

кровленная, почти полностью уничтоженная Красная Армия в конце ноября 1941 года словно бы восстала из мёртвых и в декабре отбросила силы вермахта от Москвы.

Исход Московской битвы решили вовсе не «генералы Грязь и Мороз» (как их часто величают на Западе), не глупость и некомпетентность Гитлера (на самом деле он был неплохим стратегом), а возросшее за четыре месяца в боях мастерство советского командования и, пожалуй, главное - самоотверженность и стойкость Русского Солдата.

Самой большой ошибкой, совершённой немецкими генералами, была недооценка простых красноармейцев - «Ивáнов», как их нередко называли нацисты. Генерал Гальдер, который в начале июля был уверен: ещё немного - и победа уже в руках у немцев, вскоре почувствовал, что уверенность эта тает. «Русские повсюду сражаются до последнего человека, - записал он в своём дневнике. - Они очень редко сдаются». Ему докладывали, что советские танкисты не сдаются в плен, они продолжают отстреливаться из горящих танков.

Из письма к жене немецкого рядового А. Фольтгеймера, декабрь 1941 года: «Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести… Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую…»

Если дух советских солдат закалялся в сражениях, то метаморфозы, творящиеся с немецкими солдатами, шли прямо в противоположном направлении. И это - ещё один фактор, обусловивший поражение немцев в битве за Москву.

Стойкость, дисциплинированность, умение наступать и держаться в обороне отличали немецкого солдата в 1939-1941 годах. Германские генералы верили в своих подчинённых. В большинстве это были волевые, грамотные в военном отношении, хорошо вооружённые бойцы, имевшие опыт боевых действий и убеждённые в своём превосходстве над противником. В полную силу работала и германская пропаганда. Всюду ходила по рукам брошюра «Почему мы начали войну со Сталиным». Их страницы пестрели лозунгами и призывами к германским солдатам бороться «со злыми происками проеврейского сталинского правительства».

Начало советского контрнаступления под Москвой вызвало уже панические настроения. Из письма солдата Алоиса Пфушера своим родителям от 25 февраля 1942 года: «Мы находимся в адском котле, и кто выберется отсюда с целыми костями, будет благодарить бога… Борьба идёт до последней капли крови. Мы встречали женщин, стреляющих из пулемёта, они не сдавались, и мы их расстреливали… Ни за что на свете не хотел бы я провести ещё одну зиму в России…»

И ещё одна характерная выдержка из письма ефрейтора Якоба Штадлера, написанного 28 февраля 1942 года: «Здесь, в России, страшная война, не знаешь, где находится фронт: стреляют со всех четырёх сторон…»

В ходе отступления к худшему менялись взаимоотношения между солдатами в боевых частях. Появились недостойные военнослужащих вермахта поступки - кража у товарищей, грабежи, драки. Возникло и ироническое отношение к наградам. После учреждения в 1942 году медали за зимнюю русскую кампанию ей тут же дали прозвище: «Орден замёрзшей плоти».

Вскоре стали проявляться и гораздо более серьёзные примеры недовольства солдат. Так, командующий 6-й армией фельдмаршал Вальтер фон Райхенау буквально потерял самообладание, когда накануне Рождества на стене дома, предназначенного для его штаб-квартиры, обнаружил надпись: «Мы хотим обратно в Германию! Нам это надоело. Мы грязные и завшивленные и хотим домой!»

Об огромном моральном уроне, который немцы понесли зимой 1941 года, говорят и такие факты: гитлеровские военные трибуналы осудили тогда 62 тысячи солдат и офицеров - за дезертирство, самовольный отход, неповиновение и т.д. Тогда же от занимаемых постов были отстранены 35 высших чинов. Среди них - генерал-фельдмаршалы Вальтер фон Браухич и Фёдор фон Бок, командующие 2-й и 4-й танковыми армиями генералы Хайнц Гудериан и Эрих Гёпнер и другие.

Откат немцев от Москвы

Враг, оказавшийся в некоторых местах всего в 25 километрах от столицы, был остановлен и лишён способности продолжать наступление. А затем начался отход немецких войск на запад. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта под командованием генерала Ивана Степановича Конева атаковали немецкие войска. Залпы «катюш», которым солдаты вермахта дали название «сталинские оргáны», возвестили о начале решительного контрнаступления.

Задержки и проволочки с наступлением немцев на Москву дали Сталину время убедиться в том, что Япония, союзница Германии, не намерена нападать на Советский Союз с востока. Рихард Зорге выяснил, что Япония планирует нанести удар не по советскому Дальнему Востоку, как ожидалось, а в районе Тихого океана, против американцев. Всё это позволило перебросить на защиту Москвы по Транссибирской железнодорожной магистрали стоявшие на маньчжурской границе сибирские дивизии. И первые два стрелковых полка сибиряков сразу же вступили в бой с дивизией СС «Дас Рейх» на Бородинском поле.

Очень скоро стало ясно, что советское командование планирует окружить противника. В полосы предстоящих боевых действий советских войск стали выдвигаться резервные армии. Были проведены и две воздушные операции по разгрому авиации противника: впервые советская авиация завоевала оперативное господство в воздухе.

Армии фон Бока начали стремительно отступать и за десять дней отошли на 150-400 километров. Были полностью освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Немцы потеряли свыше 400 тысяч человек, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15 тысяч машин и много другой техники. В Московской битве советские войска впервые с начала Второй мировой войны нанесли крупное поражение армиям фашистской Германии.

Ещё предстояли Сталинградское сражение и битва на Курской дуге, операция «Багратион» (освобождение Белоруссии) и финальный эпизод - взятие Берлина.

В книге «Танковый блицкриг» военный историк Михаил Борисович Барятинский пишет: «…Налицо явная недооценка противником как военных ресурсов, так и мобилизационных возможностей Советского Союза, приведшая к непониманию того факта, что окончательно и бесповоротно разгромить Красную Армию в приграничном сражении нельзя. На смену разбитой всё равно придёт ещё одна Красная Армия. Это в Европе разгром армии означал и одновременный захват всей или почти всей территории страны. В России такой номер не проходил».

Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одна из самых кровопролитных сражений времен . За три месяца войска гитлеровской Германии успели вплотную подойти к столице. Операция по захвату города имела название «Тайфун», которая началась 30 сентября.

Первый этап битвы за Москву 30.09.1941 - 5.12.1941г носил оборонительный характер. Второй этап 5.12.1941 - 20.04.1942г это контрнаступление Советской Армии, а с января 42 года и вовсе мощное наступление на врага.

19 октября 1941 года город был переведен в осадное положение. Битва за Москву была в самом разгаре. Наступление противника было остановлено 30 октября. Взять столицу, Германия планировала к 7-му ноября. В этот день, начиная с 1918 года, в СССР отмечали .

Под Москвой была великая битва. Город защищало три фронта, но численность немецких сил все равно была больше. Людей у немцев было больше на четверть, танков и артиллерии в два раза, самолетов тоже.

Часть защитников Москвы, на дальних подступах к ней была окружена и разбита под Вязьмой. Несколько дней смогла продержаться вторая линия обороны, в районе Можайска. Положение было критическим.

Руководить обороной города поручили Георгию Константиновичу . После принятия командования, Жуков соединил три фронта обороны в один - Западный.

С востока, к осажденному городу подтягивались войска из Сибири и Дальнего Востока. До подхода подкрепления нужно было держаться всеми силами. Для обороны столицы, на фронт ушло 50 тысяч москвичей добровольцев, которые вступали в ряды народного ополчения и Красной армии.

7 ноября, на Красной площади прошел парад советских войск, принимал парад маршал Буденный. С парада бойцы сразу уходили на фронт. Немцы тем временем были все ближе и ближе… Германские войска подошли к Москве на расстояние 30 километров. Гитлер торопил своих генералов, призывая как можно быстрее захватить город.

Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила и стремление к самопожертвованию на благо Родины не позволили немцам осуществить свои коварные планы. Битва под Москвой овеяна человеческим подвигом, людей совершенно разных чинов и званий.

В декабре в Битве наметился перелом. Русские войска перешли в наступление и, при поддержки авиации, несколько отодвинули немцев от города. Немцы бежали, бросая военную технику. В тыл бегущим, советское правительство засылало лыжников, парашютистов и кавалеристов, которые наносили немцам большой урон. 3 января Гитлер приказал своим генералам цепляться за каждый метр земли, держаться до последнего боеприпаса. Приказ не был выполнен.

В битве под Москвой немцы потеряли 500 тысяч солдат, 1,5 тысячи танков, 2500 орудий, 15 тысяч машин. Потери Красной Армии были сопоставимы… В Битве под Москвой русским войнам удалось разгромить большую немецкую группировку войск «Центр» и заставить неприятеля отойти на несколько сот километров от Москвы. Победа под Москвой имела и психологическое значение. Был развеян миф о непобедимости немецкой боевой машины. После победы в Битве под Москвой, Англия, США и еще 26 стран объявили о создании антигерманской коалиции.

Однако вопреки всем мрачным прогнозам, этого не случилось. Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Подмосковья, героически сражаясь с врагом, превратили город в неприступную крепость. Они бились с захватчиками днем и ночью, на фронте и в окружении, во вражеском тылу и в небе столицы. Упорной обороной занимаемых позиций, контратаками и контрударами, вводом свежих резервов и ударами с воздуха они изматывали силы противника. И вот, когда немцы подошли к пригородам столицы и уже в бинокли могли разглядеть жизнь на улицах города…

Советские войска перешли от обороны в контрнаступление

Советское командование, готовя контрнаступление, стремилось сделать все возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Планирование операции во фронтах осуществлял предельно ограниченный круг людей, а боевые документы к ней разрабатывал лично начальник штаба фронта. Командующих армиями предупредили, что с полученной ими директивой «о переходе в контрнаступление ознакомить только члена Военного совета и начальника штаба. Исполнителям давать распоряжения в части, их касающейся». Запрещались любые переговоры о предстоявшем контрнаступлении по техническим видам связи.

Однако полностью утаить столь крупномасштабную перегруппировку войск от противника, находясь в непосредственном соприкосновении с ним, было маловероятно. Действительно, как свидетельствуют трофейные и иные документы, сведения, полученные германской стороной от агентурной, воздушной и других видов разведки, позволяли ей нарисовать сравнительно полную картину о положении Красной Армии и замысле ее командования. В донесениях отмечалось выдвижение крупных сил русских к северу и югу от Москвы. Но, несмотря на тревожный характер этих сообщений, адекватных оценок со стороны германского командования они не получили. Продолжая оставаться в плену собственных иллюзий, оно считало, что русские уже не в состоянии ввести в сражение значительные силы, а факт появления свежих частей под Москвой расценило как обычную перегруппировку войск с пассивных участков на активные для противодействия немецкому наступлению. 4 декабря командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок на одно из подобных донесений разведки отреагировал так: «...Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами... начать в настоящее время большое контрнаступление».

Германское командование закрывало глаза на усилившееся сопротивление советских войск и их возросшую активность. Лишь усталостью своего личного состава, а главное влиянием погодных условий объясняло оно то обстоятельство, что не выдержавшие контрударов немецкие войска были отброшены под Яхромой, Кубинкой, Наро-Фоминском, Каширой, Тулой и на других участках.

На рассвете 5 декабря, вопреки всем прогнозам фельдмаршала фон Бока о невозможности перехода советских войск в большое контрнаступление, соединения левого крыла Калининского фронта, а в 14 часов — и правого фланга 5-й армии нанесли удары по врагу. 6 декабря на него ринулись 1-я ударная, 10-я, 13-я, 20-я и 30-я армии; 7 декабря — соединения правого фланга и центра 16-й армии, а также оперативная группа генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко, 8 декабря — левофланговые соединения 16-й армии, оперативная группа генерал-лейтенанта П.А. Белова, 3-я и 50-я армии. На калининском, клинском, солнечногорском, истринском, тульском и елецком направлениях развернулись ожесточенные сражения.

|

Силы и средства |

Советские войска |

Немецко-фашистские войска |

Соотношение |

|

Личный состав, тыс. чел. |

|||

|

Орудия и минометы, ед. |

|||

|

Танки, ед. |

|||

|

Самолеты, ед. |

Вопреки своим недавним декларациям типа «еще до начала зимы враг будет разгромлен», «противник уже никогда не поднимется», Гитлер на сей раз заявил, что во всех бедах вермахта под Москвой виновата холодная зима, которая мол, к тому же наступила слишком рано. Однако подобная аргументация не убедительна. Ведь средняя температура в Подмосковье, и об этом свидетельствуют ежедневные оперсводки группы армий «Центр», держалась в ноябре на уровне минус 4-6°С. Наоборот, замерзшие болота, ручьи, мелкие речки вместе с неглубоким еще снежным покровом резко улучшили условия проходимости немецких танков и моторизованных частей, которые получили возможность, не увязая в грязи, действовать вне дорог, выходить на фланги и в тыл советских войск. Такие условия были близки к идеальным. Правда, с 5 по 7 декабря, когда ртутный столбик опускался до отметки минус 30-38°С, положение войск заметно ухудшилось. Но уже на следующий день температура поднялась до нулевой отметки. Следовательно, в мотивировке фюрера просматривается его желание скрыть правду о положении на восточном фронте, снять с себя ответственность за неподготовленность своих войск к действиям в зимних условиях, а главное, сохранить безупречный престиж политического и военного руководства рейха.

Тем временем контрнаступление Красной Армии продолжало набирать темпы. Войска правого крыла Западного фронта, взаимодействуя с Калининским фронтом, наносили удары по клинско-солнечногорской и калининской группировкам врага, а смежные фланги Западного и Юго-Западного фронтов — по его 2-й танковой и 2-й полевой армиям.

Войска 30-й армии под командованием генерал-майора Д.Д. Лелюшенко, прорвав своим центром фронт обороны 3-й танковой группы, с северо-востока приближались к Клину. Здесь немцы оказывали особенно упорное сопротивление. Дело в том, что выход советских войск на ближние подступы к Клину создавал угрозу глубокого флангового удара по немецким войскам, действовавшим северо-западнее Москвы. Вот почему германскому командованию пришлось спешно усиливать свою клинскую группировку за счет переброски войск с других участков. Уже 7 декабря в район Клина начали перебрасываться части шести танковых дивизий. Это обстоятельство привело к замедлению наступления 30-й армии, но зато другим войскам правого крыла Западного фронта облегчило ведение боевых действий.

И, тем не менее, темп наступления советских войск оставался еще очень низким: он составлял всего 1,5-4 км в сутки. Наступавшие соединения втягивались в бои за овладение опорными пунктами, поспешно создаваемыми немцами в населенных пунктах, узлах дорог и на господствовавших высотах, но, к сожалению, при этом они действовали крайне неумело. Даже те из них, что прекрасно проявили себя в оборонительных сражениях, не успели овладеть искусством ведения наступательного боя.

На калининском направлении контрнаступление развивалось еще медленнее. 29-я армия под командованием генерал-лейтенанта И.И. Масленникова вместо того, чтобы нанести один удар, предприняла наступление одновременно на трех участках фронта, к тому же удаленных один от другого на 7-8 км. Каждая из трех наступавших дивизий наносила удары на 1,5-километровом фронте. Атаковавшие части вклинились в оборону противника, но, простреливаемые его огнем с обоих флангов, вынуждены были остановиться. На следующий день немцы предприняли сильные контратаки и вновь оттеснили советские части на левый берег Волги. По существу и к концу пятого дня боев соединения 29-й армии оставались на тех же рубежах, с которых они начали наступление. Наоборот, 31-я армия, командующим которой был генерал-майор В.А. Юшкевич, достигла успеха. Она захватила плацдармы на правом берегу Волги и к исходу 9 декабря продвинулась на 10-12 км, перерезав шоссе Калинин — Тургиново и тем самым создав угрозу тылу группировки противника в Калинине.

В то же время армии правого крыла Западного фронта продолжали наступать. К исходу 12 декабря они продвинулись еще на 7-16 км. Теперь линия фронта проходила северо-западнее, севернее и восточнее Клина и вплотную подошла к Истринскому водохранилищу, р. Истре. Были освобождены города Солнечногорск и Истра.

Немцы, стремясь помешать наступлению советских войск, взорвали плотину. Наступление приостановилось. Чтобы удержать дороги, ведущие на запад, и обеспечить вывод главных сил 3-й и 4-й танковых групп на рубеж Волоколамск, Руза, противник продолжал упорно сражаться в районе Клина и Истринского водохранилища.

Советское командование усиливало войска и производило перегруппировки, однако наступление развивалось в целом недостаточно быстро. В действиях соединений и частей по-прежнему преобладали лобовые атаки укрепленных опорных пунктов противника, а не окружение их посредством охватов. Вот почему генерал армии Г.К. Жуков директивой от 13 декабря вновь потребовал от армий правого крыла «неотступным и энергичным наступлением завершить разгром противника, причем 30-й и 1-й ударной армиям предстояло частью сил окружить врага в районе Клина».

Командующий Западным фронтом категорически запрещал лобовые атаки укрепленных узлов сопротивления врага. Он приказывал «преследование вести стремительно, не допуская отрыва противника. Широко применять сильные передовые отряды для захвата узлов дорог, теснин, дезорганизации походных и боевых порядков противника».

С 11 декабря соединения 16-й армии Западного фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского пытались преодолеть Истринское водохранилище. Однако после взрыва плотины лед опустился на 3-4 м и у западного берега покрылся полуметровым слоем воды. Кроме того, на этом берегу, который являлся довольно серьезным естественным препятствием, заняли оборону части пяти дивизий противника. Для наступления в обход водохранилища с севера, а реки с юга генерал Рокоссовский сформировал две подвижные группы. Одну группу возглавил генерал Ф.Т. Ремизов, другую — генерал М.Е. Катуков. Командующий Западным фронтом генерал Г.К. Жуков передал на усиление 5-й армии 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Л.М. Доватора, два отдельных танковых батальона и другие части.

Для развития наступления на правом крыле Западного фронта применение подвижных групп имело важнейшее значение. Используя свои маневренные возможности, они наносили внезапные и дерзкие удары по флангам противника, даже выходили в его тылы. Особенно впечатляющих результатов на этом этапе контрнаступления добилась подвижная группа Л.М. Доватора. Об этом свидетельствуют не только отчетные документы советских штабов, но и оперативные сводки группы армий «Центр».

Несмотря на трудности и недостатки, контрнаступление развивалось успешно. Войска Западного фронта за 11 дней наступления продвинулись на своем правом крыле от 30 до 65 км, их средний темп составил почти 6 км в сутки. Войска левого крыла Калининского фронта преодолели расстояние от 10 до 22 км. Их средний темп не превысил 0,8-1,8 км в сутки. Итак, на ближних подступах к Москве, к северу и северо-западу от нее отборные войска вермахта впервые потерпели значительное поражение и вынуждены были с большими потерями отступать.

В эти же дни войска левого крыла Западного фронта добились больших успехов, чем те соединения, что действовали севернее и северо-западнее столицы. Три основных обстоятельства обусловили это достижение. Во-первых, неудачное расположение соединений генерал-полковника Г. Гудериана. Во-вторых, умелое использование командованием Западного фронта создавшегося положения. Главный удар был нанесен по слабому месту в оперативном построении противника — во фланг и тыл основной его группировки. В-третьих, наступление с выдвижением войск из глубины, непосредственно из района сосредоточения, обеспечило внезапность удара.

Используя благоприятную ситуацию, соединения 10-й армии под командованием генерала Ф.И. Голикова выбили противника из ряда населенных пунктов и к исходу 7 декабря продвинулись почти на 30 км в глубину расположения противника. В тот момент перед советским командованием открылась перспектива не только расчленить, но и окружить восточнее Тулы часть сил танковой армии Г. Гудериана. Чтобы не допустить окружения, генерал Г. Гудериан поспешил отдать войскам приказ об отходе на рубеж рек Шат и Дон.

Между тем враг усиливал сопротивление и на других участках. К 9 декабря он ввел в сражение 112-ю пехотную дивизию, которая совместно с отошедшими частями заняла оборону по западному берегу р. Шат, Шатского водохранилища и р. Дон. Опираясь на эти естественные препятствия, немцы остановили 10-ю армию, части которой к тому моменту успели продвинуться на глубину до 60 км. Однако все попытки ее соединений преодолеть эту позицию оказались тщетными.

8 декабря генерал армии Г.К. Жуков отдал приказ: совместными усилиями войск группы Белова и 50-й армии окружить и уничтожить немецкую группировку, действовавшую южнее Тулы, а 10-й армии — нанести удар на Плавск. Анализ хода реализации этого приказа показывает, что советским войскам не удалось перехватить пути отхода противника из мешка восточнее Тулы. Высокие темпы отступления с одновременным использованием естественных препятствий и заграждений на путях наступления советских войск позволили дивизиям Г. Гудериана не только избежать окружения в том районе, но и остановить 10-ю армию.

Между тем наступление левого крыла Западного фронта продолжало развиваться. На рассвете 14 декабря группа Белова освободила станцию Узловая, а на следующий день — Дедилово. В тот же день войска 10-й армии штурмом взяли Богородицк, продолжая наступление в сторону Плавска. Но главное, что еще 14 декабря в контрнаступление включилась еще одна армия — 49-я, возглавляемая генералом И.Г. Захаркиным, с задачей разгромить алексинскую группировку противника. К исходу 16 декабря она продвинулась от 5 до 15 км, прикрывая справа войска 50-й армии.

В полосе правого крыла Юго-Западного фронта действовала 2-я немецкая армия под командованием генерала Р. Шмидта, которая наступала вплоть до 6 декабря, а потому не имела подготовленной обороны.

6 декабря на направлении вспомогательного удара начала действовать 13-я армия генерала А.М. Городнянского. В первый день ее войска не достигли сколь-нибудь значительного территориального успеха, но зато они отвлекли внимание противника от направления главного удара фронта, вынудив германское командование снять отсюда часть сил для противодействия соединениям 13-й армии. Это дало возможность ударной группе фронта, возглавляемой генералом Костенко, нанести утром 7 декабря внезапный удар по ослабленной немецкой группировке. В тот же день 13-я армия завязала бои непосредственно за г. Елец. Враг оказывал упорное сопротивление, но в ночь на 9 декабря под угрозой окружения его части стали выходить из города. Елец был освобожден. На другой день войска армии наступали уже во всей полосе. Попытки немцев задержать их успеха не имели. 10 декабря части генерал-лейтенанта А.М. Городнянского продвинулись от 6 до 16 км, а противник поспешно отступал в западном и северо-западном направлениях.

Для успешного окружения отходивших на северо-запад частей противника нужно было предварительно решить две основные задачи: увеличить темп наступления; изменить направления ударов 13-й армии и группы Костенко, нацелив их на Верховье. В целом этому благоприятствовала и общая обстановка. Выполняя поставленные задачи, войска под командованием генералов А.М. Городнянского и Ф.Я. Костенко к исходу 12 декабря наполовину окружили елецкую группировку врага. Полное ее окружение завершилось к исходу 16-го, когда левофланговые соединения 3-й армии вышли к пос. Судбищи.

Вражеские части, пытаясь пробиться на запад, многократно переходили в контратаки. Своими активными действиями они нередко ставили в сложное положение войска группы Ф.Я. Костенко. Так, отдельным частям 34-го армейского корпуса противника удалось выйти на коммуникации 5-го кавалерийского корпуса генерала В.Д. Крюченкина и прервать его снабжение. Однако вскоре войска фронта почти полностью разгромили 34-й армейский корпус, а его остатки отбросили на запад. Моральный дух немецких солдат настолько упал, что командующий 2-й армией генерал Шмидт был вынужден отдать приказ выявлять лиц, которые осмелились вести пораженческие разговоры, и для наглядного примера другим немедленно их расстреливать.

В то же время войска маршала С.К. Тимошенко, которые нанесли серьезное поражение 2-й армии, продвинулись на запад на 80-100 км. Кроме того, они отвлекли на себя и часть сил 2-й танковой армии, облегчив этим выполнение задачи войскам левого крыла Западного фронта.

Контрнаступление под Москвой шло уже восьмой день, а сообщений о нем не было никаких. Думы о грозящей беде, нависшей над столицей, тяжким грузом давили на людей, а неизвестность только усиливала их тревогу за участь любимого города. И вот в ночь на 13 декабря по радио прозвучало сообщение Совинформбюро: «В последний час. Провал немецкого плана окружения и занятия Москвы». В нем впервые раскрывались планы врага, и говорилось о срыве «второго генерального наступления на Москву».

К этому времени советские войска разбили ударные танковые группировки противника и, продвинувшись от исходной линии севернее столицы на 60 км, а южнее — на 120 км, устранили непосредственную опасность Москве. Иными словами, войска трех фронтов выполнили ближайшую задачу и достигли главной цели контрнаступления: отбросить врага как можно дальше от Москвы и нанести ему возможно большие потери. 16 декабря советское командование отдало распоряжение о продолжении преследования противника. Войскам определялись рубежи, которых они должны были достигнуть, а также сроки выполнения задач и способы их решения. При этом увеличивались ширина фронта наступления и состав привлекаемых войск за счет правого крыла Калининского, центра Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов.

Ставка непрерывно координировала усилия фронтов. Проанализировав отданные приказы, она установила, что если Юго-Западный фронт перейдет в наступление 18 декабря, то он будет явно отставать на 100 км от смежного с ним крыла Западного фронта. Поэтому Ставка предложила маршалу С.К. Тимошенко ускорить срок наступления правого фланга Юго-Западного фронта. В соответствии с полученными указаниями С.К. Тимошенко приказал 61-й армии частью сил перейти в наступление 16 декабря, то есть на два дня раньше. Для этого была сформирована подвижная группа во главе с генералом К.И. Новиком.

Обращает на себя внимание темп, с которым надлежало наступать армиям правого крыла Западного фронта. Ставка установила его в пределах 10-15 км в сутки, а Г.К. Жуков увеличил до 20-25 км в сутки, то есть почти вдвое, хотя в тех условиях достичь таких темпов было практически невозможно.

В то же время ряд важных решений приняло и верховное главнокомандование вермахта. 16 декабря Гитлер отдал приказ войскам группы армий «Центр» держаться до последней возможности, чтобы выиграть время для улучшения транспортного сообщения и подтягивания резервов. Приняв решение любой ценой удержать фронт, Гитлер 16 декабря пришел к выводу о необходимости заменить как Браухича, так и Бока, которые, по его мнению, не смогут справиться с кризисной ситуацией. Анализ этих решений показывает, что верховное главнокомандование вермахта только к середине декабря осознало всю степень опасности, нависшей над группой армий «Центр». Лишь спустя 12 дней после начала контрнаступления советских войск под Москвой оно убедилось, что их действия привели не к тактическим прорывам местного значения, а к прорыву стратегического масштаба. В итоге создалась угроза разгрома самой крупной стратегической группировки вермахта. Острота положения усугублялась тем, что ее соединения могли осуществить отход, только бросив тяжелое вооружение, а без него немецкие войска оказались бы не в силах удержать те тыловые позиции, на которые они отходили.

Впрочем, объективно оценивая состояние и возможности сопротивления группы армий «Центр», следует отметить, что с сокращением линии фронта положение немецких войск несколько улучшилось. К рассматриваемому моменту плотность 3-й и 4-й танковых групп увеличилась в 1,4 раза, а армейской группы «Гудериан» — в 1,8 раза. Вот почему войска группы армий «Центр» имели реальную возможность вести упорную оборону и оказывать достаточно активное сопротивление наступавшей Красной Армии. Оттого и требование Гитлера к войскам оказывать фанатичное сопротивление на занимаемых позициях выглядит вполне обоснованным, так как оно соответствовало сложившейся обстановке и боевому потенциалу немецких войск. Сняв Браухича с поста главнокомандующего сухопутными войсками, Гитлер сам решил стать во главе сухопутных войск и лично осуществлять руководство всеми мероприятиями по спасению восточного фронта.

Второй этап контрнаступления Красной Армии под Москвой

Все эти важные события, произошедшие в середине декабря, оказали существенное влияние на характер боевых действий. Под воздействием рассмотренных факторов и начался второй этап контрнаступления Красной Армии под Москвой. Войска левого крыла Калининского фронта продолжали наступление в южном и юго-западном направлениях. 16 декабря командующий Калининским фронтом генерал Конев отдал приказ, согласно которому 30-я и 31-я армии должны были наступать с востока на Старицу, а 22-я и 29-я армии — с севера, нанося главные удары своими смежными флангами. В ходе этих действий предполагалось не только разгромить большую часть войск 9-й армии, но и создать условия для последующего удара во фланг и тыл главных сил группы армий «Центр».

Для реализации замысла И.С. Конева от армий левого крыла фронта требовалось быстрое продвижение на Старицу. Однако командование 30-й армии не сумело в короткий срок создать необходимую группировку. Основные силы ее вступили в сражение только 19 декабря. Очень медленно протекало наступление и соседней 31-й армии. К 20 числу она так и не осуществила сложный поворот к западу, продолжая наступать на юго-запад. Обе армии к исходу 20 декабря продвинулись всего на 12-15 км, причем темп наступления не превышал 3-4 км в сутки.

Тем не менее, командующий Калининским фронтом генерал-полковник И.С. Конев не счел возможным отказаться от активных действий на торжокско-ржевском направлении. Он приказал ее командующему генералу И.И. Масленникову перейти в наступление двумя дивизиями, продолжая подтягивать остальные шесть. Завершив сосредоточение соединений, армия усилила натиск и к концу декабря, взаимодействуя с левофланговыми дивизиями 22-й армии генерала В.И. Вострухова, пробилась в глубину вражеской обороны на 15-20 км.

К этому времени войска 29-й и 31-й армий нанесли серьезное поражение противнику и вышли на подступы к Старице. Этот город, расположенный на крутых берегах Волги, немцы превратили в мощный узел сопротивления, но удержать его не смогли. Под натиском войск генерала В.И. Швецова части 6-го армейского корпуса были вынуждены поспешно оставить Старицу. Попытки противника исправить положение успеха не принесли. Советские дивизии устремились на Ржев. Успешное продвижение войск правого крыла и центра Калининского фронта поставило противника в сложное положение. Ведь продолжение борьбы северо-восточнее Ржева создавало угрозу прорыва обороны в центре 9-й армии. Однако даже в такой ситуации и 2 января Гитлер не дал разрешение на отвод войск этой армии.

К 7 января соединения 22-й и 39-й армий сломили сопротивление противника и вышли на линию р. Волга, железная дорога западнее Ржева, открыв себе путь для наступления на Вязьму. К этому времени, используя успех 39-й армии, развивали наступление в направлении Ржева и нависли над ржевской группировкой противника с северо-востока соединения 29-й армии, а с востока — 31-й армии. Что касается 30-й армии, то ее продвижение по-прежнему было минимальным. Таким образом, на втором этапе контрнаступления войска Калининского фронта нанесли 9-й немецкой армии очередной удар, вынудив ее на торжокско-ржевском направлении отойти на 50-60 км, а на калининско-ржевском — на 90-100 км. На правом крыле они вышли на рубеж Волги, в центре — охватили Ржев полукольцом. Относительно главных сил группы армий «Центр» фронт продолжал занимать охватывающее положение. Все это создавало предпосылки для развития наступления в сторону Вязьмы. В соответствии с указаниями Ставки Калининский фронт приступил к перегруппировке войск в интересах новой операции.

Войска правого крыла Западного фронта с утра 17 декабря продолжали преследование противника, имея задачу выйти на линию Зубцов, Гжатск, то есть на 112-120 км западнее рубежа, достигнутого ими к тому моменту. Немецкое командование, прикрывая отступление сильными арьергардами, отводило главные силы танковых групп на промежуточную позицию, подготовленную по берегам рек Лама и Руза, при этом широко использовались заграждения, особенно в населенных пунктах и на узлах дорог. На многих участках фронта враг отходил беспорядочно, бросая оружие, технику и автотранспорт.

Войска 1-й ударной армии генерала В.И. Кузнецова 18 декабря с боем взяли крупный опорный пункт Теряеву Слободу и вышли на рубеж р. Большая Сестра, продвинувшись вперед более чем на 20 км. 20-я армия, преследуя противника частями подвижной группы генерал-майора Ф.Т. Ремизова, продвинулась в западном направлении примерно на 20 км и к исходу 18 декабря вышла на рубеж в 18 км восточнее Волоколамска. 19 декабря войска 20-й армии завязали бои за Волоколамск. При этом группа Ф.Т. Ремизова совместно с 64-й морской стрелковой бригадой полковника И.М. Чистякова наступала на город с севера и востока, а группа полковника М.Е. Катукова — с юго-запада.

Под угрозой окружения 35-я пехотная дивизия противника, прикрывшись арьергардами, на рассвете 20 декабря начала поспешно отходить на западный берег р. Лама. На плечах отступавших немцев части обеих подвижных групп и моряков-тихоокеанцев ворвались в Волоколамск и решительными действиями выбили из него арьергард врага. Так противник лишился крупного опорного пункта в системе своей обороны на рубеже Ламы.

К этому времени 16-я армия генерала К.К. Рокоссовского вышла к р. Рузе, но, встретив упорное сопротивление врага, продвинуться дальше не смогла. 5-я армия генерала Л.А. Говорова в течение 19 и 20 декабря на своем правом фланге и в центре вела ожесточенные бои с частями противника, отошедшими за реки Руза и Москва. Хорошо организованным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем немцы оказывали упорное сопротивление на этом естественном рубеже и на подступах к г. Рузе. Все попытки частей армии прорвать его оборону и освободить город оканчивались неудачей. Здесь же, на подступах к Рузе, около с. Палашкино 19 декабря был убит командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал Л.М. Доватор.

Итак, на втором этапе контрнаступления армии правого крыла Западного фронта продвинулись еще на 40 км, что было примерно в 1,5 раза меньше, чем на первом этапе. Причины в том, что наступательные возможности армий иссякли, фактор внезапности себя исчерпал, противник успел организовать на промежуточном рубеже довольно сильную оборону. Попытки преодолеть ее с ходу оказались безуспешными.

В то время, когда войска правого крыла Западного фронта приступили к подготовке операции по прорыву вражеской обороны, основные события развернулись на его левом крыле. В процессе завершения наступления под Тулой командование фронта нацелило войска для последующих действий в северо-западном и западном направлениях. Вечером 16 декабря генерал Жуков приказал 10-й, 49-й, 50-й армиям и группе Белова продолжать безостановочное преследование противника и освободить Калугу.

Реализуя поставленные задачи, войска левого крыла Западного фронта усилили давление на противника. Под их напором 2-я танковая армия врага главными силами отходила в юго-западном направлении на Орел, а левым флангом — на запад. Между этими группировками образовался разрыв, ширина которого к вечеру 17 декабря достигла 30 км. Г.К. Жуков, решив использовать разрыв во фронте неприятеля для быстрого овладения Калугой ударом с юга, приказал командующему 50-й армией генералу И.В. Болдину создать подвижную группу. Одновременно группа Белова должна была стремительно выйти к Оке, форсировать ее севернее Белёва и, повернув затем главные силы на северо-запад, 28 декабря овладеть Юхновом и отрезать, таким образом, противнику пути отхода от Калуги и Малоярославца. 10-я армия получила приказ быстро занять Белёв и Сухиничи. Жуков преследовал цель лишить немцев возможности закрепиться на промежуточных рубежах и удержать важнейшие узлы дорог.

Созданная в 50-й армии для освобождения Калуги подвижная группа в составе стрелковой, танковой и кавалерийской дивизий, а также тульского рабочего полка и танкового батальона под командованием генерала B.C. Попова в ночь на 18 декабря приступила к выполнению своей задачи. Обходя населенные пункты и не ввязываясь в бои с противником, она к исходу 20 декабря скрытно подошла к Калуге с юга.

Утром 21 декабря части подвижной группы В.С. Попова захватили мост через Оку, ворвались в Калугу и завязали уличные бои с гарнизоном города. Немецкое командование стремилось во что бы то ни стало удержать за собой Калугу. В результате активных действий превосходящих сил врага группа Попова вскоре была расчленена. Ей пришлось вести бои в окружении, которые приняли затяжной характер и продолжались до конца декабря.

Вынужденный отход 43-го армейского корпуса к Калуге привел к тому, что разрыв между смежными флангами 4-й полевой и 2-й танковой армий еще более увеличился. В эту брешь была направлена группа Белова, которая 24 декабря вышла к Оке южнее Лихвина (ныне — Чекалин). Наступление группы и выход ее частей к Оке благоприятно отразился на действиях левофланговых соединений 50-й армии, поскольку была устранена угроза удара с юга. Армия быстро выдвинулась к Лихвину и 26 декабря освободила город. Теперь ее левофланговые дивизии получили возможность охватить Калугу с юго-запада. К этому моменту правофланговые соединения армии вели бои с противником восточнее и юго-восточнее Калуги, стремясь охватить ее еще и с северо-востока. 30 декабря после десятидневных напряженных боев группа Попова совместно с подошедшими частями 290-й и 258-й стрелковых дивизий очистили от оккупантов старинный русский город Калугу.

Последними начали контрнаступление войска, действовавшие в центре Западного фронта. Следует отметить, что условия здесь для этого оказались самыми неблагоприятными по сравнению с теми, какими они были на флангах Западного фронта. Немецкие войска опирались на заранее подготовленный оборонительный рубеж. Он сооружался в течение двух месяцев и к середине декабря имел вполне оборудованные опорные пункты с окопами полного профиля, блиндажами и ходами сообщения. Здесь были противотанковые и противопехотные заграждения, главным образом минно-взрывные, а также хорошо организованная система огня с достаточным запасом снарядов, мин, патронов. Большая часть соединений оборонявшейся на этом участке 4-й полевой армии не вела активных боевых действий в течение месяца, а потому понесла наименьшие потери. К тому же и оперативная плотность ее войск, составлявшая 5,4 км на дивизию, оказалась самой высокой в группе армий «Центр».

Утром 18 декабря, после часовой артиллерийской подготовки, войска центра Западного фронта перешли в наступление. Некоторым частям 33-й армии генерала М.Г. Ефремова удалось переправиться на западный берег р. Нары к северу от Наро-Фоминска, но они были отброшены контратакой противника. На следующий день 110-я стрелковая дивизия частью сил переправилась на западный берег реки у пос. Елагино (3 км южнее Наро-Фоминска) и там завязала бои. 20 декабря генерал М.Г. Ефремов ввел в сражение 201-ю стрелковую дивизию. Однако этот маневр не внес изменений в обстановку. Затяжные бои шли на прежних рубежах. Только 222-й стрелковой дивизии 21 декабря удалось все же овладеть небольшим плацдармом на западном берегу Нары у д. Таширово.

И тем не менее ситуация стала меняться в благоприятном для армий центра Западного фронта направлении. Дело в том, что в результате наступления левого крыла этого фронта и отхода немецких войск к Калуге в полосе действий противника образовался разрыв между 13-м и 43-м армейскими корпусами. В эту брешь немедленно устремились левофланговые соединения 49-й армии генерала И.Г. Захаркина. К исходу 22 декабря они, продвинувшись на 52 км, создали угрозу охвата 4-й немецкой армии с юга.

Начавшийся отход немецких войск послужил генералу армии Г.К. Жукову поводом для того, чтобы отдать приказ генералу Ефремову усилить нажим на врага. Бои за Наро-Фоминск разгорелись с новой силой. Преодолевая ожесточенное противодействие противника части 222-й стрелковой дивизии полковника Ф.А. Боброва охватили город с севера, а 1-й гвардейской мотострелковой дивизии полковника С.И. Иовлева — с юго-запада. 26 декабря Наро-Фоминск был взят. В тот же день Жуков отдал приказ о преследовании врага на можайском и малоярославецком направлениях. 28 декабря было освобождено Балабаново, а 2 января — Малоярославец.

Яростно сопротивляясь, немцы не позволили соединениям правого фланга и центра 33-й армии продвинуться к западу от Наро-Фоминска. Три дня и три ночи пять стрелковых дивизий 33-й и 43-й армий вели исключительные по ожесточенности уличные бои, прежде чем смогли очистить от врага Боровск, прикрывавший с юга подступы к Минской автостраде. Произошло это 4 января, а в последующие четыре дня смежные соединения этих же армий продвинулись еще на 10-25 км, но из-за упорного сопротивления и мощных контратак частей 20-го и подошедших к ним на помощь соединений 7-го и 9-го армейских корпусов противника вынуждены были остановиться. К 7 января 1942 г. контрнаступление Красной Армии завершилось.

Победа под Москвой была одержана мужеством и стойкостью русского солдата

Итак, в декабре 1941 г. под Москвой произошло знаменательнейшее событие: впервые во Второй мировой войне войска Красной Армии остановили, а затем нанесли крупное поражение дотоле считавшей себя непобедимой германской армии и, отбросив ее от Москвы на 100-250 км, сняли угрозу столице и Московскому промышленному району. Успех этот был бесспорным и чрезвычайно важным, а его значение вышло далеко за рамки чисто военной задачи.

Ведь именно под Москвой немцы не только начали утрачивать стратегическую инициативу и познали горечь поражения, но, и это главное, они проиграли свою «молниеносную войну» против Советского Союза. Крах стратегии блицкрига поставил третий рейх перед перспективой длительной, затяжной войны. Такая война потребовала от его правителей перестройки плана «Барбаросса», нового стратегического планирования на последующие годы и дополнительного изыскания огромных материальных ресурсов. К затяжной войне Германия была не готова. Для ее ведения требовалось радикальным образом перестроить экономику страны, свою внутреннюю и внешнюю политику, не говоря уже о стратегии.

Поражение под Москвой измерялось и другими критериями. «Разбит миф о непобедимости немецкой армии, — писал Гальдер. — С наступлением лета немецкая армия добьется в России новых побед, но это уже не восстановит миф о ее непобедимости. Поэтому 6 декабря 1941 года можно считать поворотным моментом, причем одним из самых роковых моментов в краткой истории третьего рейха. Сила и могущество Гитлера достигли своего апогея, начиная с этого момента они пошли на убыль...».

Особую значимость этому успеху Красной Армии придает то, что он был достигнут при невыгодном для наступления соотношении сил и средств. Однако советскому командованию удалось компенсировать этот недостаток за счет удачного выбора момента перехода в контрнаступление, когда противник остановился, но еще не успел перейти к обороне и построить оборонительные позиции, а также за счет внезапности контрнаступления. Неприятель, не подготовленный к парированию неожиданных ударов, оказался в невыгодных условиях, ему пришлось поспешно менять планы и приспосабливаться к действиям Красной Армии. Именно внезапность явилась одним из важнейших условий успешного контрнаступления на первом его этапе. Кроме того, успех был достигнут благодаря использованию дополнительных сил. Для развития контрнаступления были привлечены 2 общевойсковые армии, 26 стрелковых и 8 кавалерийских дивизий, 10 стрелковых бригад, 12 отдельных лыжных батальонов и около 180 тыс. человек маршевого пополнения.

Все эти факторы, а также понесенные противником потери, особенно в военной технике, отсутствие у него оперативных резервов обусловили изменение соотношения сил и средств сторон. В итоге к концу контрнаступления оно уравнялось по артиллерии, а по людям и танкам стало в пользу фронтов западного направления соответственно в 1,1 и 1,4 раза.

Решающим фактором в достижении победы над захватчиками в контрнаступлении под Москвой являлся высокий моральный дух советских воинов. Известный английский военный теоретик и историк Б. Лиддел Гарт подчеркивал, что эта победа была одержана «прежде всего, мужеством и стойкостью русского солдата, его способностью выносить тяготы и непрерывные бои в условиях, которые прикончили бы любую западную армию». И это абсолютно верно.

В декабрьские дни 1941 г. народы всего мира узнали, что Красная Армия может не только отступать, но и способна противостоять войскам вермахта. Несомненно и другое: успех под Москвой оказал огромное влияние на дальнейший ход как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой войны в целом. Произошло и еще одно очень важное событие общепланетарного масштаба: 1 января 1942 г. представители 26 государств подписали Декларацию Объединенных Наций. Все они обязались использовать свои экономические и военные ресурсы для борьбы против Германии, Италии, Японии и присоединившихся к ним стран, а кроме того, сотрудничать друг с другом и не заключать сепаратного перемирия или мира с государствами фашистского блока. Это явилось залогом создания благоприятной атмосферы для планомерного наращивания военной мощи антигитлеровской коалиции.

Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» к таким победным дням отнес и 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). В этот день в Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках проводятся торжественные мероприятия по увековечению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях за нашу столицу.

Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях 40 частям и соединениям было присвоено звание гвардейских, 36 тыс. воинов награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Медалью «За оборону Москвы» награждено более 1 млн человек (в том числе около 381 тыс. военнослужащих и примерно 639 тыс. гражданских лиц). 8 мая 1965 г. Москве было присвоено почетное звание «Город-герой».

Битва за Москву 1941 – бои с гитлеровскими армиями, проходившие с октября 1941 по январь 1942 вокруг советской столицы, которая была одной из главных стратегических целей сил Оси во время их вторжения в СССР. Оборона Красной Армии сорвала атаку немецких войск.

Немецкое наступление, названное «Операцией Тайфун», планировалось провести в виде двух «клешневых» окружений: одно к северу от Москвы против Калининского фронта, силами в первую очередь 3-й и 4-й танковых групп, с одновременным перехватом железной дороги Москва-Ленинград, а другое – южнее Московской области против Западного фронта к югу от Тулы при помощи 2-й танковой группы. 4-я германская полевая армия должна была наступать на Москву в лоб с запада.

Первоначально советские войска вели оборону, создав три оборонительных пояса, развертывая вновь созданные резервные армии и перебрасывая на подмогу войска из Сибирского и Дальневосточного военных округов. После того как немцы были остановлены, Красная Армия осуществила большое контрнаступление и ряд менее масштабных наступательных операций, в результате чего германские армии были оттеснены к городам Орлу, Вязьме и Витебску. Часть гитлеровских сил в ходе этого едва не попала в окружение.

Битва за Москву. Документальный фильм из серии «Неизвестная война»

Предпосылки битвы за Москву

Первоначальный немецкий план вторжения (План Барбаросса) предусматривал захват Москвы через четыре месяца после начала войны. 22 июня 1941 года войска государств Оси вторглись в Советский Союз , уничтожили на земле большую часть вражеских ВВС и продвигались вглубь страны, уничтожая посредством тактики блицкрига целые вражеские армии. Немецкая группа армий Север двинулась к Ленинграду. Группа армий Юг заняла Украину, а группа армий Центр двинулась в сторону Москвы и к июлю 1941 перешла Днепр.

В августе 1941 немецкие войска захватили Смоленск , важную крепость на пути в Москву. Москва уже тогда подвергалась большой опасности, но решающее наступление на неё ослабило бы оба германских фланга. Отчасти из сознания этого, отчасти, чтобы быстрее захватить сельскохозяйственные и минеральные ресурсы Украины, Гитлер приказал вначале сосредоточить главные силы на северном и южном направлении и разгромить советские войска под Ленинградом и Киевом. Это отсрочило немецкий бросок на Москву. Когда же он был возобновлён, германские войска оказались ослабленными, а советское командование смогло найти новые силы для обороны города.

План немецкого наступления на Москву

Гитлер считал, что захват советской столицы – задача не первостепенная. Он считал, что легче всего поставить СССР на колени, лишив его экономических сил, в первую очередь развитых районов УССР восточнее Киева. Немецкий главнокомандующий сухопутных войск Вальтер фон Браухич выступал за скорейшее продвижение к Москве, но Гитлер в ответ сказал, что «такая мысль могла прийти только в закостенелые мозги». Глава генштаба сухопутных войск Франц Гальдер также был убежден, что немецкая армия нанесла уже достаточный урон советским войскам, и теперь захват Москвы ознаменует окончательную победу в войне. Эта точка зрения разделялась большинством немецких командующих. Но Гитлер приказал своим генералам вначале окружить вражеские войска вокруг Киева и довершить завоевание Украины. Эта операция была успешной. К 26 сентября Красная Армия потеряла в районе Киева до 660 тысяч бойцов , и немцы двинулись дальше.

Продвижение немецких войск в СССР, 1941 г.

Теперь, с конца лета, Гитлер перенаправил свое внимание на Москву и поручил эту задачу группе армий Центр. Силы, которым предстояло провести наступательную Операцию «Тайфун», состояли из трёх пехотных армий (2-й, 4-й и 9-й), поддерживаемых тремя танковыми группами (2-й, 3-й и 4-й) и авиационным 2-м Воздушным флотом («Люфтфлотом 2») Люфтваффе . В общей сложности они составляли два миллиона солдат, 1.700 танков и 14.000 орудий. Немецкие воздушные силы, однако, понесли немалый урон в летней кампании. Люфтваффе потеряли 1603 самолета полностью уничтоженными и 1028 поврежденными. «Люфтфлот 2» мог предоставить для операции «Тайфун» лишь 549 исправных машин, в том числе 158 средних и пикирующих бомбардировщиков и 172 истребителя. Нападение предполагалось вести посредством стандартной тактики блицкрига: бросать танковые клинья глубоко в советские тылы, окружать части Красной армии «клешнями» и уничтожать их.

Вермахту противостояли у Москвы три советских фронта, образовавшие линию обороны между городами Вязьмой и Брянском. Войска этих фронтов тоже сильно пострадали в предшествующих боях. Тем не менее, это была грозная концентрация сил из 1.250.000 бойцов, 1000 танков и 7600 орудий. ВВС СССР в первые месяцы войны понесли ужасающие потери (по одним данным, 7.500, а, по другим, даже 21,200 самолетов). Но в советском тылу спешно изготовляли новые авиамашины. К началу битвы за Москву ВВС Красной Армии располагали 936 самолетами (из них 578 – бомбардировщики).

По плану операции, немецкие войска должны были сломить советское сопротивление вдоль фронта Вязьма-Брянск, устремиться на восток и окружить Москву обходом её с севера и юга. Однако, непрерывные бои ослабили мощь германских армий. Материально-технические трудности тоже были у них весьма острыми. Гудериан писал, что некоторые из его подбитых танков не заменялись новыми, и с самого начала операции не хватало топлива. Так как почти все советские мужчины находились на фронте, рыть противотанковые рвы вокруг Москвы в 1941 вышли женщины и школьники.

Начало германского наступления (30 сентября – 10 октября). Сражения под Вязьмой и Брянском

Немецкое наступление вначале шло по плану. 3-я танковой армии пробила оборону противника в центре, почти не встретив сопротивления, и устремилась далее, чтобы вместе с 4-й танковой группой взять в окружение Вязьму. Другие подразделения должны были при поддержке 2-й танковой группы Гудериана замкнуть кольцо вокруг Брянска. Советская оборона ещё не была выстроена до конца, и «клешни» 2-й и 3-й танковых групп сошлись к востоку от Вязьмы 10 октября 1941. Четыре советские армии (19, 20, 24 и 32-я) оказались здесь в огромном кольце.

Но окруженные советские войска продолжали сражаться, и вермахт должен был использовать 28 дивизий для их уничтожения их. Это сковало силы, которые могли бы поддержать наступление на Москву. Остатки советских Западного и Резервного фронтов отступили на новые оборонительные линии вокруг Можайска. Хотя потери были высоки, некоторые из советских подразделений смогли выйти из окружений в организованных группах, размерами от взводов до стрелковых дивизий. Сопротивление окружённых под Вязьмой дало время советскому командованию подкрепить четыре продолжавшие защищать Москву армии (5-я, 16-я, 43-я и 49-я). С Дальнего Востока к ним были переброшены три стрелковые и две танковые дивизии, шли и другие.

На юге, под Брянском, действия советских войск были столь же неудачны, как и у Вязьмы. 2-я немецкая танковая группа совершила обходное движение вокруг города и вместе с наступающей 2-й пехотной армией к 3 октября захватила Орёл, а к 6 октября – Брянск.

Операция «Тайфун» - немецкое наступление на Москву

Но погода стала меняться к невыгоде немцев. 7 октября выпал первый снег и быстро растаял, превратив дороги и поля в болотистые трясины. Началась «русская распутица». Продвижение немецких танковых групп заметно замедлилось, что давало советским войскам возможность отступить и перегруппироваться.

Красноармейцы иногда успешно контратаковали. Например, 4-я немецкая танковая дивизия недалеко от Мценска попала в засаду, устроенную спешно сформированным 1-м гвардейским стрелковым корпусом Дмитрия Лелюшенко, куда входила 4-й танковая бригада Михаила Катукова. Недавно созданные русские танки Т-34 скрывались в лесу, пока германские катили мимо них. Затем советская пехота сдержала наступление немцев, а советские танки победоносно атаковали их с обоих флангов. Для вермахта это поражение стало таким шоком, что было назначено особое расследование. Гудериан к своему ужасу обнаружил, что советские Т-34 были почти неуязвимы для пушек немецких танков. Как он писал, «наши танки Panzer IV (PzKpfw IV) с их короткими 75-мм пушками могли взорвать Т-34, лишь поразив их двигатель сзади». Гудериан отметил в своих мемуарах, что «русские уже кое-чему научились».

Наступление немцев замедлили и другие контратаки. 2-я немецкая пехотная армия, действовавшая севернее сил Гудериана против Брянского фронта, оказались под сильным давлением Красной Армии, которая имели воздушную поддержку.

По немецким данным, в этот первый период битвы за Москву в два мешка – под Вязьмой и Брянском – попали 673 тысячи советских солдат. Недавние исследования дали меньшие, но всё равно огромные цифры – 514 тысяч. Численность советских войск, защищавших Москву, тем самым уменьшилась на 41%. 9 октября, Отто Дитрих из германского министерства пропаганды, цитируя самого Гитлера, предрёк на пресс-конференции неминуемое уничтожение русских армий. Поскольку Гитлер до сих пор не лгал о военных событиях, слова Дитриха убедили иностранных корреспондентов, что советское сопротивление под Москвой вот-вот рухнет окончательно. Дух немецких граждан, сильно упавший с началом Операции «Барбаросса» заметно поднялся. Ходили слухи, что уже к Рождеству солдаты вернутся с русского фронта домой и что захваченное на востоке «жизненное пространство» обогатит всю Германию.

Но сопротивление Красной Армии уже замедлило рывок вермахта. Когда 10 октября первые отряды немцев подошли к Можайску, они наткнулись там на новый оборонительный барьер, занятый свежими советскими войсками. В тот же день Георгий Жуков , отозванный 6 октября с Ленинградского фронта, возглавил оборону Москвы и объединенные Западный и Резервный фронты. Его заместителем стал генерал-полковник Конев . 12 октября Жуков приказал сконцентрировать все наличные силы на укреплении Можайской линии. Это решение поддержал и фактический руководитель советского генштаба Александр Василевский . Люфтваффе по-прежнему контролировали небо, где бы они ни появлялись. Stuka (Юнкерсы Ju 87) и группы бомбардировщиков совершили 537 самолето-вылетов, уничтожив около 440 транспортных средств и 150 единиц артиллерии.

15 октября Сталин приказал эвакуировать руководство компартии, Генштаб и административные учреждения из Москвы в Куйбышев (Самару), оставив в столице лишь небольшое число чиновников. Эта эвакуация вызвала панику среди москвичей . 16-17 октября, большая часть населения столицы пытались бежать, забивая поезда и запружая дороги из города. Чтобы несколько ослабить панику, было объявлено, что сам Сталин останется в Москве.

Бои на Можайской линии обороны (13 – 30 октября)