König Heinrich VIII.: Reformator, Lebenslustiger und Polygamist. Heinrich VIII. litt unter seinem blauen Blut

Großbritannien nimmt historisch einen besonderen Platz in Europa ein. Durch das Meer von Kontinentaleuropa getrennt, weist Foggy Albion, obwohl es Teil der Alten Welt bleibt, gleichzeitig viele kardinale Unterschiede zu seinen Nachbarn auf.

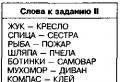

Heinrich VIII. als junger Mann im Jahr der Thronbesteigung (1509). Foto: commons.wikimedia.org

Zu diesen Unterschieden gehört die anglikanische Kirche – eine christliche Konfession, die nicht nur und weniger als Ergebnis religiöser Diskussionen, sondern aufgrund des stürmischen Temperaments und der Ambitionen von König Heinrich VIII. entstanden ist.

Geboren 1491 als jüngster Sohn Heinrich VII sollte kein Monarch, sondern Priester werden. Schon in jungen Jahren studierte er Theologie, besuchte täglich bis zu sechs Messen und verfasste sogar selbst Abhandlungen zu religiösen Themen.

Die Pläne seines Vaters für den Prinzen änderten sich 1502 dramatisch, als Henrys älterer Bruder starb. Arthur.

Ein 11-jähriger Junge, der sich darauf vorbereitete, sein Leben dem Dienst Gottes zu widmen, musste sich fortan darauf vorbereiten, den Staat zu regieren.

Außerdem kündigte Heinrich VII. seinem Sohn an, dass er heiraten würde ... die Witwe seines Bruders, der spanischen Prinzessin Katharina von Aragon. Der König wollte die Bindungen zu Spanien um jeden Preis festigen, und selbst der Tod seines ältesten Sohnes nur wenige Monate nach der Hochzeit änderte nichts an seinen Absichten.

Außerdem wollte der verwitwete König Katharina selbst heiraten, aber die Spanier waren dagegen.

Für den jungen Prinzen steht die Welt Kopf. Gestern noch war er fünf Minuten entfernt Priester, gebunden an ein Keuschheitsgelübde, und heute ist er bereits fünf Minuten entfernt König mit seiner rechtmäßigen Frau.

Verteidiger des Glaubens

Der unter dem Namen Heinrich VIII. gekrönte Prinz bestieg den Thron im Alter von 17 Jahren. In den ersten Jahren seiner Herrschaft stand er unter dem Einfluss des Bischofs Richard Fuchs und Erzbischof William Wareham.

Katharina von Aragon. Foto: commons.wikimedia.org

In den frühen Jahren der Herrschaft Heinrichs VIII. schien die Position der katholischen Kirche in England unerschütterlich zu sein, und der Wind der Reformation, der auf dem Kontinent an Stärke gewann, würde den Engländern nichts anhaben.

Der junge König blieb fromm, besuchte mehrmals täglich die Messe und wurde 1521 von einem anderen seiner Mentoren, Kardinal, inspiriert Thomas Wolsey, schrieb das Buch „Zur Verteidigung der sieben Sakramente“, in dem er sich für die Verteidigung der katholischen Kirche gegenüber Kirchenreformern aussprach.

Für dieses Buch, der Papst Leo X ehrte Heinrich VIII. mit dem Titel „Verteidiger des Glaubens“.

Aber je weiter, desto mehr veränderte sich der König. Er kostete die Reize weltlicher Macht, schloss sich den verschiedenen Freuden des irdischen und nicht des geistlichen Lebens an und ärgerte sich bald über verschiedene Einschränkungen und Hindernisse, die sich aus den breiten Rechten des Klerus ergaben, für die der Hauptherrscher nicht war der König von England, sondern der Papst.

Papa verbietet!

In seiner Ehe mit Katharina von Aragon hatte er mehrere Kinder, aber alle Jungen starben im Säuglingsalter, nur Tochter Maria überlebte.

Der englische König wollte nicht zustimmen, dass „alles der Wille Gottes ist“, und entschied, dass der richtige Ausweg aus der Situation darin bestehen würde, die Königin zu wechseln.

Außerdem hatte er bereits den „Nachfolger“ abgeholt - der Sohn Heinrichs VIII. Sollte einen Favoriten zur Welt bringen

Anna Bolein. Foto: commons.wikimedia.org

Die theologische Schule der Jugend war nicht umsonst: Der König erklärte, der Grund für seinen Mangel an Söhnen sei die Illegalität seiner ersten Ehe. Heinrich VIII. argumentierte, dass die Heirat mit der Witwe eines Bruders nicht in die Kanonen passe und dass die Ehe die Erlaubnis des Papstes benötige, die nicht erhalten wurde. Und wenn es keine Erlaubnis gab, sollte die Ehe annulliert werden.

Aber alle Argumente des Königs wurden durch die Entscheidung von Papst Clemens VII. zunichte gemacht, der sich weigerte, die Ehe Heinrichs VIII. mit Katharina von Aragon zu annullieren.

Revolution von oben

Die legitime Königin und ihre Anhänger feierten den Sieg, und Heinrich VIII. war wütend. Warum entscheidet ein römischer Heiliger über das Schicksal des englischen Königshauses? Warum sollte er, der König, auf die Meinung eines Mönchs angewiesen sein?

Ja, aus dem frommen Jungen wurde ein gebieterischer und entschlossener Monarch, der bereit war, das gewünschte Ziel zu erreichen.

Die Kirchenreformer, die bis dahin in England wenig Einfluß gehabt hatten, erhoben die Köpfe. Dennoch hatten sie die einmalige Chance, ihre Position im Land zu ändern.

1529 berief Heinrich VIII. das englische Parlament ein und suchte bereits von ihm aus eine Lösung für die Frage der Annullierung der Ehe. Im Parlament zeigte sich eine Spaltung - die Anhänger Roms und die Anhänger der Reformation standen jeder für sich. Aber der König verstand selbst klar, auf wen er sich weiter verlassen konnte und wer sein schlimmster Feind werden würde.

Das erste Opfer des Kampfes des Königs war sein ehemaliger Mentor und Berater. Thomas Wolsey, ein glühender Anhänger des Katholizismus, der des Hochverrats beschuldigt wurde. Wolsey wurde mit einem Schafott bedroht, aber im Gegensatz zu anderen hatte er bis zu einem gewissen Grad Glück - er starb eines natürlichen Todes vor dem Prozess.

Und Heinrich VIII. beschloss, den gordischen Knoten zu durchschlagen, beschuldigte alle englischen Geistlichen auf einmal des Hochverrats. Der König sagte, dass die Treue der Priester zu Rom in der gegenwärtigen Situation nichts anderes als ein Angriff auf die königliche Macht sei.

1532 wurde in England ein Gesetz verabschiedet, das es englischen Untertanen verbietet, sich der Autorität ausländischer Souveräne, einschließlich des Papstes, zu unterwerfen. Auf der Grundlage dieses Gesetzes gingen Hunderte von einflussreichen Anhängern des Katholizismus ins Gefängnis und ins Hackklotz.

Im selben Jahr, 1532, wurde der oberste Priester von England, der Erzbischof von Canterbury, ernannt Thomas Kranmer, ein offener Anhänger des Protestantismus. Er erfüllte den Wunsch Heinrichs VIII. und annullierte vor dem Kirchengericht die Ehe des Königs, woraufhin er Anne Boleyn heiratete.

Papst Clemens VII. exkommunizierte den englischen König aus der Kirche, was Heinrich VIII. nur verärgerte und ihn zu weiteren Maßnahmen drängte.

1534 wurde das vielleicht wichtigste Dokument der englischen Reformation, der Act of Supremacy, verabschiedet. Seiner Meinung nach war das Oberhaupt der englischen Kirche nicht der Papst, sondern der regierende Monarch. Der Papst in England beeinflusste nichts mehr.

Um den Widerstand der Gegner zu brechen, griff Heinrich VIII. die Klöster an, schloss sie und beschlagnahmte das Land. Gleichzeitig führten Cranmer und seine Anhänger innerkirchliche Reformen im Geiste des Protestantismus durch und unterdrückten Gegner rücksichtslos.

Eine Frau, zwei Frauen, drei Frauen...

Leider wurde das Hauptziel, für das der König trotz allem vorging, nicht erreicht - Anna Boleyn gebar ihm keinen Sohn, sondern eine Tochter namens Elisabeth.

Heinrich VIII. war furchtbar enttäuscht. Außerdem erwies sich Anna als sehr eigensinnig und erlaubte sich viel mehr, als sich die Königin laut ihrem Ehemann leisten konnte.

Jane Seymour. Foto: commons.wikimedia.org

Sehr bald fand der König eine neue Leidenschaft, eine Trauzeugin. Aber wenn Heinrich VIII., Als er die erste Frau loswurde, einen gewissen Humanismus zeigte, handelte er grausam mit Anna, die ihn enttäuschte - wegen Staats- und Ehebruchs angeklagt, die zweite Frau des Königs wurde enthauptet.

Danach geriet Heinrich VIII. in ernsthafte Schwierigkeiten, brachte am Ende seines Lebens die Zahl seiner Frauen auf sechs, von denen er sich von zweien scheiden ließ, und richtete zwei weitere wegen Hochverrats hin.

Gleichzeitig war der König, der aus politischen Gründen die Kirchenreform initiierte, kein überzeugter Anhänger des Protestantismus, sodass sich die Kirchenpolitik je nach religiösen Ansichten der nächsten Frau änderte.

Henry VIII setzte sich durch - Jane Seymour gebar ihm einen Sohn. Aber der König fand nie heraus, dass er es versäumt hatte, das Aussterben der Dynastie zu verhindern. Der einzige Sohn Heinrichs VIII., der im Alter von neun Jahren unter dem Namen Eduard VI. den Thron bestieg, starb im Alter von 15 Jahren, nachdem er es jedoch geschafft hatte, eine Reihe von Gesetzen zu erlassen, die die Position des Protestantismus stärkten.

Das goldene Zeitalter der Queen Elizabeth

Nach dem Tod von Eduard VI. wurde Maria, die Tochter von Katharina von Aragon, die von Heinrich VIII. verstoßen wurde, Königin von England. Als eifrige Katholikin, die ihren Vater hasste, war sie entschlossen, alle Reformen Heinrichs VIII. rückgängig zu machen und England in den Schoß des Katholizismus zurückzuführen.

Der Hauptreformer der englischen Kirche, Thomas Cranmer, der sich weigerte, seinen Glauben aufzugeben, wurde auf Befehl der Königin auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Auch viele seiner Unterstützer bezahlten ihren Glauben mit ihrem Leben. Als Maria ging ich in die Geschichte ein Maria Blutig.

Vielleicht wäre die von ihr begonnene Gegenreformation beendet worden, aber nach fünf Jahren Regierungszeit starb sie während einer der Epidemien.

Thronfolgerin war Elisabeth I. – die Tochter von Anne Boleyn, deren Geburt ihren Vater Heinrich VIII. so enttäuschte.

Obwohl die Königin kein großes Mitgefühl für ihren Vater hatte, beschloss sie dennoch, ihre Macht auf der Grundlage der unter Heinrich VIII. eingeleiteten Kirchenreformen zu stärken.

Die 35-jährige Regierungszeit von Elisabeth I., die als „Goldenes Zeitalter Englands“ bezeichnet wird, besiegelte schließlich den Sieg der Anhänger der anglikanischen Kirche.

Bis heute ist das Oberhaupt der Kirche in England der regierende Monarch – dank des leidenschaftlichen Temperaments und der Entschlossenheit Heinrichs VIII.

1509 starb König Heinrich VII. Tudor, nachdem er den englischen Thron mit Gewalt erobert hatte. Sein Sohn, der siebzehnjährige Heinrich VIII., nimmt die Macht selbst in die Hand. Damals hätte sich niemand vorstellen können, wie die Herrschaft dieses engelsgleichen Königs aussehen würde. Ursprünglich sollte die Krone an Henrys älteren Bruder Arthur gehen, aber nur wenige Monate nach seiner Hochzeit starb Arthur. Der älteste Sohn von Heinrich VII. und Elizabeth von York zeichnete sich immer durch eine sehr schlechte Gesundheit aus. Es wird behauptet, dass der junge Mann und die junge Frau all diese wenigen Monate vor dem Tod des Erben auf Wunsch des Königs getrennt lebten, da Arthur laut Heinrich VII Hochzeit, der Junge war bereits 15 Jahre alt, damals galt dieses Alter als normal für den Beginn einer ehelichen Beziehung). Das königliche Paar arrangierte lange Zeit eine Ehe zwischen dem englischen Thronfolger und Catalina (Catherine) von Aragon, der Tochter des Königs von Aragon. Durch diese vom Bürgerkrieg gequälte und von Frankreich ständig bedrohte Ehe wollte England diplomatische Beziehungen zu Spanien aufnehmen. Der zehnjährige Heinrich fiel bei der Hochzeit sehr auf: Ein aktives Kind hörte nicht auf, Spaß zu haben und tanzte sogar einen Tanz mit der sechzehnjährigen Frau seines Bruders. Damals hätte sich niemand vorstellen können, dass Catherine in 7 Jahren Henry heiraten würde.

Damals konnte die Ehe nur dann als offiziell angesehen werden, wenn die Braut ihrer Jungfräulichkeit beraubt wurde. Nach dem Tod des Erben wurde bewiesen, dass die endgültige Konsolidierung der Ehe zwischen Arthur und Catherine nicht stattgefunden hat.

Sieben Jahre lang lebte Catherine abseits des königlichen Hofes in England. Am Ende wurde sie nicht einmal zu den festlichen Veranstaltungen eingeladen. Aber in den diplomatischen Beziehungen zu Spanien musste etwas getan werden, außerdem bestanden Ferdinand und Isabella, Catherines Eltern, unerbittlich auf ihrer Heirat mit Henry. Sterbend sagte Heinrich VII. zu seinem Sohn: "Heirate Katharina." Im Jahr der Thronbesteigung heiratete der 17-jährige Heinrich VIII. die 23-jährige Katharina von Aragon.

Henrys Außenpolitik schwankte von einem Extrem zum anderen: Um eine Art Gleichgewicht zu erreichen, kämpfte er zuerst mit Frankreich, schloss dann Frieden und kämpfte dann erneut. Gleichzeitig versuchte er, die Beziehungen zu den Habsburgern, den Feinden Frankreichs, aufrechtzuerhalten, was ihm ebenfalls nicht sehr gut gelang.

Die Ehe mit Catherine war erfolglos: Heinrich, der davon besessen war, einen männlichen Erben zu finden, bekam von Catherine nur totgeborene Kinder. Für 33 Jahre Ehe (obwohl ihre intime Beziehung lange vor der Auflösung der Ehe aufhörte) hatten sie nur ein lebendes Kind - das Mädchen Maria, das später unter dem Spitznamen Bloody in die Geschichte eingehen sollte. Als der König 31 Jahre alt war, stellte ihn der Lordkanzler von England, Thomas Wolsey, der jungen Hofdame der Königin, Anne Boleyn, vor. Tatsächlich bereitete Wolsey, der mächtigste Mann in England nach dem König, durch diese Aktion die Voraussetzungen für seinen eigenen Sturz und den anschließenden Tod vor. Heinrich fiel sofort eine junge und aufgeweckte Trauzeugin auf. Aber Anne Boleyn wollte in den Armen des Königs nicht so schnell aufgeben, also spielte sie mehrere Jahre lang ein Spiel namens „Heirate mich und ich gehöre dir“. Aber als sie eine solche Bedingung stellte, konnte sie nicht anders, als zu verstehen, dass dann die Ehe mit Königin Catherine annulliert werden sollte. Zeitgenossen behaupteten, dass Henry von Boleyn völlig den Kopf verloren habe. Keine Schönheit, sie strahlte eine unglaubliche sexuelle Energie aus, die den König plagte. Anna wuchs am französischen Hof auf, wo sie offenbar charmanten Charme, feine Umgangsformen sowie Fremdsprachen, den Besitz mehrerer Musikinstrumente und ein hervorragendes Tanzvermögen erlernte.

Wie Wolsey, der den König gut kannte, einmal sagte: „Sei immer vorsichtig, welche Idee du in den Kopf des Königs steckst, denn du wirst sie dort nicht wieder herausnehmen.“ Heinrich war entschlossen, sich von Catherine scheiden zu lassen. In seiner Kindheit, vor dem Tod seines älteren Bruders, wurde er auf eine kirchliche Laufbahn vorbereitet (so war die damalige Tradition: Der älteste Sohn ist der Thronfolger, und einer der nachfolgenden bekleidet das kirchliche Hauptamt in der Kirche Land), das heißt, Heinrich VIII. musste sich auch als Erwachsener in Sachen Religion auskennen. 1521 schrieb Heinrich (mit Hilfe von Thomas More) sogar eine Abhandlung gegen den Protestantismus, in der er die Rechte des katholischen Glaubens verteidigte, mit dem Titel „Zur Verteidigung der sieben Sakramente“. Für diese Abhandlung verlieh der Papst von Rom Heinrich den Titel „Verteidiger des Glaubens“.

1525 machte sich Heinrich ernsthaft daran, die Ehe mit seiner jetzigen Frau loszuwerden. Der Papst, Clemens VII., hatte jedoch nie die Absicht, einer Scheidung zuzustimmen, da ein ausreichend begründeter Grund fehlte. Katharina von Aragon wird dem König definitiv keinen Erben geben, das haben 18 Jahre Beziehung gezeigt, aber für die katholische Kirche ist das kein Grund, eine im Himmel fixierte Ehe aufzulösen. Der entschlossene Heinrich umgab sich mit talentierten Theologen und Legaten (Anwälten), deren Ziel es war, in der Heiligen Schrift irgendetwas zu finden, das die Unehelichkeit seiner Ehe mit Katharina rechtfertigen würde.

Am Ende war die gewünschte Linie gefunden. Ein Sprichwort aus dem Buch Levitikus lautet: „Wenn ein Mann die Frau seines Bruders nimmt, ist das abscheulich; Er hat die Blöße seines Bruders offenbart, sie werden kinderlos sein." Henry befiehlt Wolsey sofort, die notwendigen Dokumente für eine Petition an Clement VII vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt kommt die Nachricht, dass Kaiser Karl V. von Habsburg Rom erobert hat und der Papst tatsächlich in seiner Gewalt ist. Unglücklicherweise für Henry war Charles Catherines Neffe, weshalb der tatsächlich als Geisel gehaltene Clemens VII. Einer Scheidung nicht zustimmte, sondern stattdessen einen Prozess anordnete, der schließlich mehrere Jahre dauerte. Bei einem der Treffen sagte Catherine: „Sir, ich beschwöre Sie, im Namen der Liebe, die zwischen uns war ... berauben Sie mich nicht der Gerechtigkeit, haben Sie Mitleid und Mitgefühl mit mir ... Ich greife auf Sie zurück als das Oberhaupt der Gerechtigkeit in diesem Königreich ... Herr und alle, ich rufe die Welt zu Zeugen, dass ich dir eine treue, demütige und gehorsame Frau war ... und ich habe viele Kinder für dich geboren, obwohl es den gefallen hat Herr, sie von dieser Welt zu mir zu rufen ... Als du mich zum ersten Mal angenommen hast, dann - ich rufe den Herrn als Richter - Ich war ein makelloses Mädchen, das ihren Mann nicht kannte. Ob das stimmt oder nicht, überlasse ich Ihrem Gewissen. Wenn es nach dem Gesetz einen fairen Fall gibt, den Sie gegen mich anklagen ... dann stimme ich zu, zu gehen ... Wenn es keinen solchen Fall gibt, dann flehe ich Sie an, lassen Sie mich in meinem früheren Zustand bleiben.

Der Oberste Richter aus Rom, Kardinal Lorenzo Campeggio, sagte daraufhin: „Ich werde kein Urteil fällen, bis ich einen Antrag beim Papst gestellt habe ... Die Anklage ist zu zweifelhaft, und die an dem Verfahren beteiligten Personen sind zu hoch in Position ... Was kann ich erreichen, indem ich den Zorn Gottes auf Ihre Seele ziehe, um jeden Herrscher oder edlen Menschen auf dieser Welt zufrieden zu stellen. Heinrich VIII. war es als kleines Kind gewohnt, alles, was er wollte, so schnell wie möglich zu bekommen. Nach einem solchen "Nichts" ergriff er die Waffen gegen Wolsey und beschuldigte ihn, mit dem Papst keine Scheidung aushandeln zu können. Der mächtigste Mann des Königreichs wurde nach York verbannt und durch seinen Sekretär Thomas Cromwell ersetzt. Er und einige andere nahestehende Personen fanden einen "Ausweg" aus der Situation: Schaffen wir den Katholizismus in England ab, machen den König zum Oberhaupt der neuen Kirche, und dann kann er die Dekrete erlassen, die er will. Von diesem Augenblick an brachen für England wirklich blutige Zeiten an.

Der Anglikanismus wurde im Königreich erklärt. 1532 heirateten Heinrich VIII. und Anne Boleyn heimlich. Im Januar des folgenden Jahres wiederholten sie das Verfahren in formellerer Form. Fortan galt Anna als Königin von England. Am 11. Juni 1533 exkommunizierte Clemens VII. den König aus der Kirche.

Kurz nach der Hochzeit bringt Anne Boleyn ein Mädchen zur Welt. Damals wussten sie noch nicht, dass dieses Kind die größte Königin in der Geschichte Englands werden würde, also wurde die kleine Elizabeth kalt empfangen. Da die Ehe mit Katharina von Aragon für unehelich erklärt wurde, wurde Maria, Heinrichs ältestes Kind, für unehelich erklärt, und Elisabeth wurde Thronfolgerin. Anne Boleyn hatte noch einmal die Chance, ihren „Fehler“ zu korrigieren: 1534 wird sie erneut schwanger, alle hoffen, dass es sich dabei endlich um einen Jungen handelt. Aber bald verliert die Königin ihr Kind, und dieser Moment kann als Beginn des Countdowns bis zu ihrem Tod angesehen werden.

Der Sturz von Anne Boleyn war flüchtig. Enttäuscht von seiner neuen Frau beginnt Heinrich den absurdesten Prozess. Aber diesmal ist er nicht geschieden: Er will Anna hinrichten. Plötzlich wurden mehr als fünf Liebhaber gefunden, mit denen die Königin angeblich geschlafen hatte (ihr Bruder wurde als einer von ihnen erkannt). All dies geschieht vor dem Hintergrund endloser Hinrichtungen von denen, die mit der neuen Religion und der Politik des "Fechtens" nicht einverstanden sind (da England sehr hochwertige Schafwolle produzieren konnte, waren der König und seine Berater zufrieden die Entscheidung, Manufakturen zu bauen und die Bauern von ihren Ländereien zu vertreiben, damit sie 14 Stunden am Tag in diesen Manufakturen zur Arbeit gehen würden.) Bei den gegnerischen Katholiken und wandernden getriebenen Bauern gab es nur eine Frage - hängen. Während der Regierungszeit von Heinrich VIII. wurden 75.000 Menschen gehängt. Viele machten daraufhin Anna Boleyn dafür verantwortlich, die zur Ursache der Kirchenreform im Land und damit zu einer der Schuldigen der meisten Todesfälle wurde. Auch ein langjähriger Freund des Königs, Thomas More, wurde Opfer des Terrors. Als glühender Katholik weigerte er sich, den neuen Glauben anzunehmen, weshalb Henry befahl, ihm den Kopf abzuschlagen.

Der Prozess gegen die Königin dauerte nicht lange. Vor dem Prozess hatte der König bereits eine neue Favoritin, Jane Seymour, mit der er nicht zögerte, offen in der Öffentlichkeit aufzutreten und ihr seine Sympathie zu zeigen. Am 2. Mai 1536 wurde die Königin verhaftet und in den Tower gebracht. Zuvor wurden ihre mutmaßlichen Liebhaber verhaftet, einige von ihnen gefoltert, um „wahrheitsgemäße“ Aussagen zu erpressen. Am 17. Mai 1536 wurden der Bruder der Königin, George Boleyn, und andere „Liebhaber“ hingerichtet. Am 19. Mai wurde Königin Anne Boleyn zum Schafott geführt. Ihr Kopf wurde mit einem einzigen Schwerthieb abgetrennt.

Sechs Tage nach der Hinrichtung seiner Frau heiratete Henry Jane Seymour, und bald erfreute die neue Königin alle mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft. Jane war eine sanfte, nicht konfrontative Frau, die ein gemütliches Familienumfeld für den König schaffen wollte. Sie versuchte, alle Kinder von Heinrich zu vereinen. Im Oktober 1537 begann für Jane eine Geburt, die für die zerbrechliche Königin wahrhaft schmerzhaft war: Sie dauerte drei Tage und endete mit der Geburt des englischen Thronfolgers Edward. Wenige Tage nach der Geburt starb die Königin an Wochenbettfieber.

Heinrich behauptete, dass er niemanden so sehr liebte wie Jane. Fast unmittelbar nach ihrem Tod befahl er Thomas Cromwell jedoch, sich eine neue Frau zu suchen. Aber wegen des Rufs des Königs wollte eigentlich niemand die neue Königin von England werden. Prominente Damen Europas hatten sogar verschiedene Witze, zum Beispiel: „Mein Hals ist zu dünn für den König von England“ oder „Ich würde zustimmen, aber ich habe keinen Ersatzkopf.“ Nachdem er von allen geeigneten Bewerbern abgelehnt worden war, machte sich der König auf die Überzeugung von Thomas Cromwell hin daran, die Unterstützung eines protestantischen Staates zu gewinnen. Heinrich wurde darüber informiert, dass der Herzog von Kleve zwei unverheiratete Schwestern hatte. Zu einem von ihnen wurde ein Hofmaler geschickt, der das Porträt anscheinend auf Befehl von Cromwell leicht verschönerte. Als der König Anna von Kleve sah, wollte er sie heiraten. Der Bruder der Braut war zunächst dagegen, aber als er hörte, dass Anna keine Mitgift verlangte, stimmte er zu. Ende 1539 begegnete der König seiner Braut unter dem Deckmantel eines Fremden. Henrys Enttäuschung kannte keine Grenzen. Nach einem Treffen mit Anna teilte er Cromwell wütend mit, dass er ihm anstelle seiner Frau eine "kräftige flämische Stute" mitgebracht hatte. Von dieser Zeit an begann der Fall von Cromwell, weil er eine Frau schlecht gewählt hatte.

Am nächsten Morgen nach der Hochzeitsnacht erklärte Heinrich öffentlich: „Sie ist überhaupt nicht süß und sie riecht schlecht. Ich habe sie so zurückgelassen, wie sie war, bevor ich bei ihr lag." Trotzdem hielt sich Anna mit Würde. Sie beherrschte schnell die englische Sprache und die Hofmanieren, wurde eine gute Stiefmutter für Henrys kleine Kinder und freundete sich sogar mit Mary an. Alle mochten Anna außer ihrem Mann. Bald leitete Henry ein Scheidungsverfahren ein, da Anna einst mit dem Herzog von Lothringen verlobt war und daher die jetzige Ehe keine Bestandsberechtigung habe. Der nicht mehr gesuchte Thomas Cromwell wurde 1540 zum Verräter erklärt. Cromwell wurde zuerst gefoltert, um ihn dazu zu bringen, sich selbst zu belasten, aber er bekannte sich nicht schuldig. Am 28. Juli 1540 bestieg er das Schafott und wurde durch Enthauptung hingerichtet.

Königin Anne unterzeichnete das Dokument, mit dem ihre Ehe mit Henry annulliert wurde. Der König hinterließ ihr eine anständige Zulage und mehrere Ländereien in England, und er selbst heiratete nach dem bereits langweiligen Muster bald Annas Trauzeugin Catherine Howard.

Die neue Königin (fünfte in Folge) war ein sehr fröhliches und süßes Mädchen. Heinrich schwärmte für sie, nannte seine neue Frau „eine Rose ohne Dornen“. Im Gegensatz zu früheren Königinnen machte sie jedoch einen undenkbaren Fehler – sie betrog ihren Ehemann mehr als einmal. Als der König darüber informiert wurde, dass seine Frau ihm untreu war, traf die Reaktion alle: Statt der üblichen Wutäußerung begann Heinrich zu weinen und zu klagen und sich darüber zu beschweren, dass das Schicksal ihm kein glückliches Familienleben beschert hatte, so auch alle seine Frauen betrügen oder sterben oder einfach ekelhaft sein Am 13. Februar 1542 wurde Katharina vor einer neugierigen Menge hingerichtet.

Auch im Alter wollte Henry nicht ohne Frau sein. Im Alter von 52 Jahren hielt der schlappe, fast unbewegliche König um die Hand von Catherine Parr an. Ihre erste Reaktion war erschrocken, aber am Ende war sie gezwungen, das Angebot anzunehmen. Nach der Hochzeit versuchte die neue Königin, das Familienleben des gebrechlichen Heinrich zu verbessern. Wie Jane Seymour vereinte sie alle legitimen Kinder des Königs, Elizabeth genoss ihre besondere Lage. Als hochgebildete Frau könnte sie Elizabeth durchaus ein Stück von dem bringen, was ihr geholfen hat, in Zukunft die größte Königin Englands zu werden.

Der Tod kam zu Heinrich, als er 55 Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt konnte er sich nur noch mit Hilfe von Dienern fortbewegen, da er an starker Fettleibigkeit (sein Taillenumfang betrug 137 cm) und mehreren Tumoren litt. Mit der raschen Verschlechterung der Gesundheit wuchsen das Misstrauen und die Tyrannei des Königs. Catherine ging buchstäblich auf Messers Schneide: Wie alle Königinnen hatte sie vor Gericht ihre Feinde, die Henry regelmäßig über sie flüsterten. Der König hatte jedoch keine Zeit, etwas zu tun, selbst wenn er es wollte.

Heinrich VIII. Tudor

Englischer König Henry VIII Tudor.

Fragment eines Porträts von Hans Holben Jr.

Thyssen-Bournemouth-Sammlung.

Heinrich VIII. (Henry VIII. Tudor) (28. Juni 1491, Greenwich - 28. Januar 1547, London), Englisch König seit 1509, aus der Tudor-Dynastie, einer der prominentesten Vertreter des englischen Absolutismus.

Heinrich VIII. (1451-1547). König von England von 1509 bis 1547, Sohn Heinrich VII, Vater Elisabeth. Obwohl er selbst nicht dem Klerus angehörte, wurde Heinrich 1534 zum Initiator der Kirchenspaltung. Der König wollte eine besondere englische Form des Katholizismus schaffen, in der er selbst die Rolle des Papstes spielen sollte und die Dogmen und Rituale der römischen Kirche – einschließlich der lateinischen Anbetung, der sieben Sakramente und des Zölibats der Priester – bewahrt werden sollten . Der von Henry begonnene Prozess führte jedoch zu etwas anderen Ergebnissen als seinen ursprünglichen Plänen.

Syuami A. Elisabethanisches England / Henri Syuami. – M.: Veche, 2016, p. 337.

In der Regierung verließ sich Heinrich VIII. auf seine Favoriten: Thomas Wolsey, Thomas Cromwell, Thomas Cranmer. Während seiner Regierungszeit wurde in England die Reformation durchgeführt, die der König als Mittel zur Stärkung seiner Autokratie und zur Auffüllung der Staatskasse betrachtete. Der unmittelbare Anlass für die Reform der englischen Kirche war die Weigerung des Papstes Clemens VII genehmigen die Scheidung von Heinrich VIII. und Katharina von Aragon und seine Ehe mit Anne Boleyn. Nach einem Bruch mit dem Papst proklamierte das Parlament 1534 den König zum Oberhaupt der englischen Kirche. Die renovierte Kirche behielt die katholischen Riten bei und erhielt den Namen der anglikanischen Kirche. Kanzler Thomas More, der sich dem Bruch mit dem Papst widersetzte, wurde des Hochverrats angeklagt und 1535 hingerichtet.

Heinrich VIII. säkularisierte 1536 und 1539 das Klosterland, von dem ein bedeutender Teil in die Hände des neuen Adels überging. Widerstand, besonders stark im Norden Englands ("Blessed Pilgrimage"), wurde von den königlichen Truppen brutal niedergeschlagen. Im Zusammenhang mit der Säkularisierung verschärfte sich der Prozess der Enteignung bäuerlicher Kleingärten und des Verderbens der Bauern. Um Vagabunden und Bettler zu bekämpfen, erließ Heinrich VIII. die Blutige Gesetzgebung gegen die Enteigneten. Unter den Bedingungen der begonnenen Agrarrevolution versuchte der König jedoch, die alte feudale Grundbesitzstruktur zu bewahren, insbesondere ergriff er Maßnahmen gegen Einfriedungen. Während der Regierungszeit Heinrichs VIII. führte England verheerende Kriege mit Frankreich und Schottland, die zusammen mit den enormen Kosten des königlichen Hofes zu einem völligen Zusammenbruch der öffentlichen Finanzen führten.

Urheberrecht (c) "Cyril und Methodius"

Henry VIII (28.VI.1491 - 28.I.1547) - englischer König von 1509, 2. der Tudor-Dynastie; einer der klügsten Vertreter des englischen Absolutismus. In seiner Jugend unterstützte er die Humanisten (T. More und seine Freunde). In den Jahren 1515-1529 wurde die Staatsverwaltung in den Händen von Kanzler Kardinal T. Woolsey konzentriert. Ab Ende der 20er Jahre begann die Regierungszeit Heinrichs VIII., verbunden mit der Reformation, die er als wichtiges Mittel zur Stärkung des Absolutismus und der königlichen Schatzkammer ansah; die rechte Hand Heinrichs VIII. war sein engster Lieblings-„Erster Minister“ T. Cromwell. Die Verschlechterung der Beziehungen zum Papst wurde durch das Scheidungsverfahren Heinrichs VIII. Mit Katharina von Aragon erleichtert, in dem der Papst eine kompromisslose Position einnahm, und seine Ehe mit der Favoritin Anne Boleyn. 1534 brach Heinrich VIII. mit dem Papst und wurde vom Parlament zum Oberhaupt der englischen (anglikanischen) Kirche ernannt ("Act of Supremacy", 1534); T. Mehr(Lordkanzler von 1529), der sich dieser Politik widersetzte, wurde hingerichtet (1535). 1536 und 1539 folgten die Schließung der Klöster und die Säkularisierung ihrer Ländereien. Der Widerstand gegen diese Politik wurde vor allem im Norden brutal niedergeschlagen (siehe „Gesegnete Pilgerreise“). In Sachen Reformation war Heinrich VIII. jedoch nicht konsequent; 1539 forderte er unter Todesstrafe von seinen Untertanen die Einhaltung der alten katholischen Riten. 1540 wurde Cromwell verhaftet und dann hingerichtet. Die enormen Ausgaben des Hofes, die Kriege mit Frankreich und Schottland führten am Ende der Regierungszeit Heinrichs VIII. zu einem völligen Zusammenbruch der Finanzen, trotz der enormen Einnahmen, die der König aus der Säkularisierung und dem Verkauf von Klostergütern erhielt. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Enteignung der Bauernschaft infolge der Säkularisation erließ er Gesetze gegen Landstreicher und Bettler (1530, 1536).

Obwohl die Politik Heinrichs VIII. bis zu einem gewissen Grad den Interessen des neuen Adels und der wachsenden Bourgeoisie entsprach, war seine Klassenstütze der feudale Adel (die Versuche Heinrichs VIII., die alte feudale Struktur des Landbesitzes in der Ära der beginnenden Agrarrevolution zu bewahren spiegelten sich insbesondere in seinen Maßnahmen zur Begrenzung von Gehegen wider).

In der modernen englischen bürgerlichen Literatur werden Tätigkeit und Persönlichkeit Heinrichs VIII. unterschiedlich betrachtet. So betont J. Macnee die Fülle an Macht, Kraft und Energie Heinrichs VIII., der angeblich die große Liebe des ganzen Volkes genoss. Im Gegenteil, Elton entwickelt die Idee, dass Henry VIII überhaupt kein besonders aktiver Herrscher war, dass sogar die Reformation – das wichtigste Werk von Henry VIII – im Wesentlichen das Werk von T. Cromwell war. Bei der Beurteilung des Absolutismus Heinrichs VIII. neigen englische bürgerliche Historiker, obwohl sie die Präsenz der „starken Macht“ Heinrichs VIII. und die Unterwürfigkeit der unter ihm tagenden Parlamente anerkennen, überwiegend dazu, Heinrich VIII. als „konstitutionellen König“ zu betrachten (dies Konzept wird vom Laboristen Elton geteilt). Dies widerspricht jedoch den tatsächlichen Verhältnissen, da das Parlament unter Heinrich VIII. eine eindeutig untergeordnete und keine führende Rolle spielte (er erließ 1539 sogar ein Gesetz, das königliche Verordnungen in ihrer Bedeutung mit parlamentarischen Akten gleichstellte).

V. F. Semenov. Moskau.

Sowjetische historische Enzyklopädie. In 16 Bänden. - M.: Sowjetische Enzyklopädie. 1973-1982. Band 4. DEN HAAG - DVIN. 1963.

Reformierte die Kirche

Henry (Henry) VIII (1491-1547) - der englische König seit 1509, während dessen Regierungszeit die Church of England geboren wurde und der Anglikanismus als eine spezifische Variante des Christentums Gestalt annahm. Die Entfernung der Katholischen Kirche von England aus der Kontrolle der Päpste, die von ihm durch eine Reihe von Staatsgesetzen durchgeführt wurde, wurde hauptsächlich durch politische Gründe verursacht, die mit der Notwendigkeit verbunden waren, die Macht Englands angesichts einer solchen Bedrohung zu stärken Katholische Länder wie Frankreich und Spanien. Das Verbot der Zahlung von Kirchensteuern an Päpste, die Beschlagnahme von Klostervermögen und andere Maßnahmen füllten die Staatskasse erheblich auf, was es ermöglichte, die Marine zu stärken und neue Diözesen zu gründen. Aus diesem Grund wurden die Reformen Heinrichs VIII. Vom örtlichen Klerus im Allgemeinen nicht abgelehnt. Der unmittelbare Grund für den Bruch mit Rom war die Scheidung von Heinrich VIII. und Katharina von Aragon und seine Heirat mit Anne Boleyn. 1533 exkommunizierte Papst Clemens VII. Heinrich VIII. von der katholischen Kirche. 1534 wurde Heinrich VIII. zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche ernannt. Das Bemerkenswerte an der „Palastreform“ Heinrichs VIII. ist, dass mit Ausnahme des Wechsels der obersten Kirchengewalt in England der katholische Charakter der Kirchenstruktur, Dogmatik und Rituale keine wesentlichen Änderungen erfahren hat. Einige der protestantischen Neuerungen waren sehr gering.

Protestantismus. [Wörterbuch eines Atheisten]. Unter total ed. L. N. Mitrochin. M., 1990, p. 79.

Hans Holben jr. Heinrich der Achte. Palast. Berberini. Rom

Heinrich VIII., Tudor-König von England, der von 1509-1547 regierte. Sohn von Heinrich VII. und Elisabeth von York.

1) ab 1509 Katharina, Tochter von Ferdinand V., König von Spanien (geb. 1485 + 1536);

2) ab 1533 Anna Boleyn (geb. 1501 + 1536);

3) ab 1536 Jane Seymour (geb. 1500 + 1537);

4) ab 1539 Anna Klevekal (+ 1539);

5) ab 1540 Catherine Howard (+ 1542);

6) von 1543 Catherine Parr (+ 1548).

Henry war der jüngste Sohn von Henry VII, dem ersten Tudor-König. Sein älterer Bruder, Prinz Arthur, war ein gebrechlicher und kränklicher Mann. Im November 1501 heiratete er die aragonesische Prinzessin Catherine, konnte aber keine ehelichen Pflichten erfüllen. Bettlägerig hustete er, litt unter Fieber und starb schließlich im April 1502. Seine junge Witwe blieb in London. 1505 wurde zwischen den englischen und spanischen Gerichten eine Vereinbarung getroffen, dass Catherine ihren jüngeren Bruder heiraten würde, wenn er 15 Jahre alt wäre. Papst Julius II. Erließ trotz des Gebots der Bibel eine Ausnahmegenehmigung - eine Sondergenehmigung für die zweite Ehe von Katharina: „Wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, ist dies abscheulich; Er hat die Nacktheit seines Bruders offenbart, sie werden kinderlos sein ... "

Im April 1509 starb Heinrich UNO und im Juni, kurz vor seiner Krönung, Heinrich UNO! Verheiratet mit Katharina. Kein König vor ihm ließ bei seiner Thronbesteigung freudigere Hoffnungen aufkommen: Heinrich war bei bester Gesundheit, von hervorragender Statur, galt als ausgezeichneter Reiter und erstklassiger Bogenschütze. Außerdem war er im Gegensatz zu seinem melancholischen und kränklichen Vater fröhlich und agil. Seit den ersten Tagen seiner Herrschaft wurden am Hof unaufhörlich Bälle, Maskeraden und Turniere veranstaltet. Die unter dem König stehenden Grafen klagten über die enormen Ausgaben für den Ankauf von Samt, Edelsteinen, Pferden und Theatermaschinen. Gelehrte und Reformer liebten Henry, weil er einen freien und aufgeklärten Geist zu haben schien; Er sprach Latein, Französisch, Spanisch und Italienisch und spielte gut Laute. Wie bei vielen anderen Herrschern der Renaissance verbanden sich beim König jedoch Bildung und Liebe zur Kunst mit Laster und Willkür. Henry hatte eine sehr hohe Meinung von seinen Talenten und Fähigkeiten. Er bildete sich ein, alles von Theologie bis Militärwissenschaften zu wissen. Trotzdem machte er keine Geschäfte und delegierte sie ständig an seine Favoriten. Der erste Favorit unter ihm war Thomas Wolsey, der Kardinal und Kanzler der königlichen Kapläne wurde.

1513 war Heinrich in die Intrigen von Kaiser Maximilian und seiner Tochter Margarete im Krieg mit Frankreich verwickelt. Im Sommer landete der König in Calais und belagerte Terwanni. Maximilian, der sich ihm anschloss, besiegte die Franzosen bei Gingat. Henry selbst eroberte die Stadt Tournai. 1514 verließen die Verbündeten, Maximilian und Ferdinand von Spanien, Heinrich und schlossen Frieden mit Frankreich. Heinrich geriet in furchtbare Wut und konnte ihnen diesen Verrat lange nicht verzeihen. Er nahm sofort Verhandlungen mit Ludwig XII schloss mit ihm Frieden und schenkte ihm seine jüngere Schwester Maria. Tournay blieb in den Händen der Briten. Dieser Vorfall lehrte den englischen König jedoch die Feinheiten der Politik. In der Zukunft pflegte er mit seinen Verbündeten auch heimtückisch zu handeln, ging hin und wieder von einer Seite zur anderen, brachte England aber keine großen Vorteile.

In den theologischen Auseinandersetzungen der Zeit verhielt sich Heinrich ebenso. 1522 sandte er seine Schrift gegen die Reformatoren an den Papst. Für diese Arbeit erhielt er von Rom den Titel „Verteidiger des Glaubens“, und von Luther wurde er mit Beleidigungen überhäuft. Aber dann änderte der König unter dem Einfluss der Umstände seine Ansichten ins Gegenteil. Der Grund dafür waren seine Familienangelegenheiten. Königin Katharina war in den Jahren ihrer Ehe mehrmals schwanger, konnte aber 1516 nur ein gesundes Mädchen namens Mary zur Welt bringen. Nach zwanzigjähriger Ehe hatte der König immer noch keinen Thronfolger. So konnte es nicht weitergehen. Allmählich entstand eine Abkühlung zwischen den Ehepartnern. Ab 1525 teilte Henry kein Bett mehr mit seiner Frau. Katharina beschäftigte sich immer mehr mit Frömmigkeitsfragen. Sie trug ein Franziskaner-Sacktuch unter ihren königlichen Gewändern, und moderne Chroniken waren voll von Hinweisen auf ihre Pilgerreisen, Almosen und ständigen Gebete. Inzwischen war der König noch voller Kraft und Gesundheit und hatte zu diesem Zeitpunkt mehrere uneheliche Kinder. Seit 1527 war er sehr vernarrt in die Hofdame der Königin, Anne Boleyn. Dann erteilte er Kardinal Wolsey einen verantwortungsvollen Auftrag – die Bischöfe und Anwälte des Königreichs zu versammeln, um über die rechtliche Widersprüchlichkeit des Edikts von Papst Julius II. zu urteilen, wonach er Katharina heiraten durfte. Dies stellte sich jedoch als äußerst schwierig heraus. Die Königin wollte nicht ins Kloster gehen und verteidigte hartnäckig ihre Rechte. Papst Clemens VII. wollte nicht einmal von einer Scheidung hören, und Kardinal Wolsey wollte die Heirat des Königs mit Anne Boleyn nicht zulassen und zog die Angelegenheit auf jede erdenkliche Weise in die Länge. Annas Cousin Francis Brian, der englische Botschafter in Rom, gelang es, einen geheimen Brief des Kardinals an den Papst zu bekommen, in dem er Clemens riet, Henrys Scheidung nicht voreilig zuzustimmen. Der König beraubte den Günstling all seiner Gefälligkeiten und verbannte ihn in ein fernes Outback und begann, Catherine grob und hart zu behandeln.

Thomas Cromwell, der Wolseys Platz einnahm, schlug Henry vor, sich von Catherine ohne päpstliche Erlaubnis scheiden zu lassen. Warum, sagte er, wolle der König nicht dem Beispiel der deutschen Fürsten folgen und sich mit Hilfe des Parlaments zum Oberhaupt der Landeskirche erklären? Diese Idee erschien dem despotischen König äußerst verlockend, und er ließ sich sehr bald überreden. Der Grund für den Angriff auf die Kirche war der Eid auf den Papst, der seit der Antike von den englischen Prälaten geleistet wurde. In der Zwischenzeit hatten sie nach englischem Recht nicht das Recht, jemandem außer ihrem Souverän die Treue zu schwören. Im Februar 1531 wurde auf Geheiß Heinrichs das höchste Strafgericht Englands wegen Gesetzesverstoßes gegen den gesamten englischen Klerus angeklagt. Die Prälaten, die sich zur Einberufung versammelt hatten, boten dem König eine große Geldsumme an, um den Prozess zu stoppen. Henry antwortete, dass er etwas anderes brauche – nämlich, dass der Klerus ihn als Beschützer und alleiniges Oberhaupt der englischen Kirche anerkenne. Bischöfe und Äbte konnten dem Eigensinn des Königs nichts entgegensetzen und willigten in unerhörte Forderungen ein. Daraufhin verabschiedete das Parlament eine Reihe von Resolutionen, die Englands Beziehungen zu Rom abbrachen. Einer dieser zu Gunsten des Papstes einzureichenden Status wurde auf den König übertragen.

Aufgrund seiner neuen Rechte ernannte Henry Anfang 1533 Thomas Cranmer zum Erzbischof von Canterbury. Im Mai erklärte Cranmer die Ehe des Königs mit Katharina von Aragon für ungültig, und wenige Tage später wurde Anna Boleyn zur rechtmäßigen Ehefrau des Königs erklärt und gekrönt. Papst Clemens forderte Heinrich auf, sich Rom zu stellen. Darauf antwortete der König mit stolzem Schweigen. Im März 1534 exkommunizierte der Papst Heinrich von der Kirche, erklärte seine Ehe mit Anna für illegal und die inzwischen geborene Tochter Elisabeth für unehelich. Als würde er den Hohepriester verspotten, nannte Henry durch sein Dekret seine erste Ehe ungültig, und ihre Tochter Mary, die von ihr geboren wurde, wurde aller Rechte auf den Thron beraubt. Die unglückliche Königin wurde im Kloster von Emphitelle eingesperrt. Es war eine komplette Pause. Allerdings stimmten nicht alle in England der Kirchenspaltung zu. Um den englischen Klerus in die neue Ordnung zu zwingen, bedurfte es strenger Repression. Eines der ersten Opfer religiöser Verfolgung waren die Klöster. 1534 verlangte Cromwell von den englischen Mönchen einen besonderen Eid – dass sie den König als oberstes Oberhaupt der englischen Kirche betrachten und sich weigern, dem Bischof von Rom zu gehorchen, der „illegal den Namen des Papstes in seine Bullen aufgenommen habe. " Wie zu erwarten war, stieß diese Forderung bei den Mönchsorden auf starken Widerstand. Cromwell befahl die Erhängung der Anführer der klösterlichen Opposition. 1536 wurde ein Gesetz über die Säkularisierung des Besitzes von 376 kleinen Klöstern verabschiedet.

Unterdessen behielt der Hauptschuldige der englischen Reformation mit allem seine hohe Position nicht lange. Anne Boleyns Verhalten war alles andere als perfekt. Nach der Krönung begannen Bewunderer, die viel jünger als ihr Ehemann waren, sich um sie zu scharen. Der misstrauische König bemerkte dies und seine Zuneigung zu seiner Frau schmolz jeden Tag. Zu diesem Zeitpunkt war Henry bereits von der neuen Schönheit fasziniert – Jane Seymour. Grund für den endgültigen Bruch war ein Vorfall bei einem Turnier Anfang Mai 1536. Die Königin, die in ihrer Loge saß, ließ ihr Taschentuch auf den vorbeigehenden hübschen Höfling Norris fallen, und er war so unvorsichtig, dass er es aufgriff Am nächsten Tag wurden Anna, ihr Bruder Lord Rochester sowie mehrere Herren, die Gerüchten zufolge Liebhaber der Königin waren, festgenommen -Ehemann, dass ihr Verhalten immer mehr als verwerflich gewesen sei; schließlich, dass es zwischen ihren Komplizen Personen gebe, mit denen sie in einer kriminellen Beziehung stehe. Es begannen Folter und Verhöre. Der Musiker Smitton, der Anna mit dem Lautenspiel amüsierte, gestand dies genoss die uneingeschränkte Gunst seiner Geliebten und besuchte sie dreimal bei einem geheimen Treffen.Am 17. Mai erkannte eine Untersuchungskommission aus zwanzig Peers die ehemalige Königin für schuldig an und beschloss, sie durch den Tod hinzurichten.Am 20. Mai wurde sie enthauptet am nächsten Tag nach der Hinrichtung Heinrich heiratete Jane Seymour. Sie war ein ruhiges, sanftmütiges, unterwürfiges Mädchen, das am wenigsten nach der Krone strebte. Im Oktober 1537 starb sie, nachdem sie den Sohn des Königs, Edward, zur Welt gebracht hatte. Ihre Ehe mit Heinrich dauerte 15 Monate.

In der Zwischenzeit wurde die Kirchenreform fortgesetzt. Heinrich wollte zunächst nichts an den Lehren und Dogmen der Kirche ändern. Aber das Dogma der päpstlichen Autorität war von der scholastischen Theologie so eng mit dem gesamten System des Katholizismus verflochten, dass es bei seiner Abschaffung notwendig war, einige andere Dogmen und Institutionen abzuschaffen. 1536 genehmigte der König die zehn vom Konvoi ausgearbeiteten Artikel; Dieses Gesetz verfügte, dass nur die Heilige Schrift und die drei alten Glaubensbekenntnisse die Quellen der Lehre sein sollten (wodurch die Autorität der kirchlichen Tradition und des Papstes abgelehnt wurde). Nur drei Sakramente wurden anerkannt: Taufe, Abendmahl und Buße. Das Dogma des Fegefeuers, Gebete für die Toten, Gebete zu den Heiligen wurden abgelehnt, die Anzahl der Riten wurde reduziert. Dieser Akt war ein Signal für die Zerstörung von Ikonen, Reliquien, Statuen und anderen heiligen Relikten. 1538-1539 große Klöster wurden säkularisiert. Ihr gesamter kolossaler Besitz ging in den Besitz des Königs über. Außerdem begann man, den Zehnten und andere Kirchensteuern an die Staatskasse zu überweisen. Diese Mittel gaben Henry die Möglichkeit, die Flotte und die Truppen erheblich zu verstärken, viele Festungen an der Grenze zu bauen und Häfen in England und Irland zu bauen. Dann wurde ein solides Fundament für die zukünftige Macht der englischen Nation gelegt. Aber bei alledem war die Zeit Heinrichs VIII. eine Ära schwerster religiöser Verfolgung. Jeder Widerstand gegen die fortschreitende Reformation wurde mit gnadenloser Härte niedergeschlagen. Es wird angenommen, dass in den letzten siebzehn Jahren der Herrschaft Heinrichs mehr als 70.000 Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, hingerichtet und in Kerkern gestorben sind. Die Willkür dieses Königs im öffentlichen wie im privaten Leben kannte keine Grenzen. Das Schicksal seiner sechs unglücklichen Ehefrauen ist dafür ein anschauliches Beispiel.

Nach dem Tod von Jane Seymour begann der König über eine vierte Ehe nachzudenken. Nachdem er viele Parteien durchlaufen hatte, entschied er sich schließlich für die Tochter des Herzogs von Kleve, Anna, die ihm nur von einem Porträt Holbeins bekannt war. Im September 1539 wurde ein Ehevertrag unterzeichnet, woraufhin Anna in England ankam. Als der König sie direkt mit eigenen Augen sah, war er verärgert und enttäuscht. "Das ist eine echte flämische Stute!" er sagte. Widerstrebend heiratete er am 6. Januar 1540 seine Braut, dachte aber sofort an eine Scheidung. Mit der Auflösung der Ehe hatte er keine Schwierigkeiten. Im Sommer desselben Jahres ordnete der König eine Untersuchung an und gab bekannt, ob seine Frau Jungfrau war oder nicht. "Schon in der ersten Nacht", sagte er, "fühlte ich ihre Brüste, ihren Bauch und erkannte, dass sie keine Jungfrau war und ihr daher nicht fleischlich nahe kam." Wie erwartet stellte sich heraus, dass die Königin keine Jungfrau war. Auf dieser Grundlage erklärte der Rat des Höheren Klerus am 9. Juli die Ehe mit Anna für ungültig. Die geschiedene Königin erhielt eine anständige Zulage und ein Anwesen, wo sie sich mit dem gleichen unerschütterlichen Phlegmatismus zurückzog, mit dem sie den Gang hinunterging.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der König bereits eine neue Favoritin – Catherine Gotward, die 30 Jahre jünger war als er. Er heiratete sie drei Wochen nach der Scheidung von seiner vierten Frau, was seine Untertanen sehr überraschte: Gotwards Ruf war allen bekannt.

Ein gewisser Leshlier präsentierte bald eine Denunziation der Königin und beschuldigte sie der Ausschweifung vor und nach ihrer Heirat mit Henry. Die Betrügerin rief ihre Liebhaber des persönlichen Sekretärs Francis Derem und des Musiklehrers Henry Mannock an. Heinrich weigerte sich zunächst, dies zu glauben, ordnete aber eine verdeckte Untersuchung an. Bald wurden die schlimmsten Gerüchte bestätigt. Henry Mannock gab zu, dass er „die Geschlechtsteile“ seines Schülers „streichelte“. Derem sagte, dass er sie mehr als einmal „fleischlich kannte“. Die Königin selbst leugnete nicht. Bei der Sitzung des Rates schluchzte Henry vor Groll. Wieder getäuscht! Und wie arrogant! Anfang Februar 1542 wurde Catherine Gotward im Tower enthauptet.

Anderthalb Jahre später, im Juni 1543, heiratete Henry zum sechsten Mal die 30-jährige Witwe Catherine Parr. Offensichtlich jagte er diesmal nicht mehr einem schönen Gesicht hinterher, sondern suchte einen sicheren Hafen für sein Alter. Die neue Königin war eine Frau mit einer starken unabhängigen Lebenseinstellung. Sie kümmerte sich um die Gesundheit ihres Mannes und erfüllte erfolgreich die Rolle der Herrin des Hofes. Leider war sie zu sehr mit religiösen Streitigkeiten beschäftigt und zögerte nicht, dem König ihre Meinung zu sagen. Diese Freiheit kostete sie fast den Kopf. Anfang 1546 betrachtete Henry sie, nachdem er sich mit seiner Frau über ein religiöses Problem gestritten hatte, als "Ketzerin" und erhob eine Anklage gegen sie. Glücklicherweise gelang es dem Projekt der Staatsanwaltschaft, die Königin zu zeigen. Sie fiel in Ohnmacht, als sie die Unterschrift ihres Mannes unter ihrem eigenen Satz sah, aber dann nahm sie ihre Kräfte zusammen, eilte zu Henry und schaffte es dank ihrer Eloquenz, um Vergebung zu bitten. Sie schreiben, dass die Wachen in diesem Moment bereits gekommen waren, um die Königin zu verhaften, aber Henry wies sie auf die Tür.

Der schreckliche König starb ein Jahr nach diesem Ereignis. Seine Krankheit war die Folge einer monströsen Fettleibigkeit. Noch fünf Jahre vor seinem Tod war er so dick, dass er sich nicht bewegen konnte: Er wurde in Stühlen auf Rädern gefahren.

Alle Monarchen der Welt. Westeuropa. Konstantin Ryschow. Moskau, 1999

Heinrich der Achte.

Porträt von Hans Holbein dem Jüngeren

Reproduktion von der Website http://monarchy.nm.ru/

Heinrich der Achte

Heinrich VIII. Tudor

Heinrich VIII. Tudor

Lebensjahre: 28. Juni 1491 - 28. Januar 1547

Regierte: 21. April 1509 - 28. Januar 1547

Vater: Heinrich VII

Mutter: Elisabeth von York

Ehefrauen: 1) Katharina von Aragon (Ehe annulliert)

2) Anne Boleyn (Ehe annulliert)

3) Jane Seymour

4) Anna Klevskaya (Ehe annulliert)

5) Catherine Howard (Ehe annulliert)

6) Katharina Parr

Söhne: Eduard

Töchter: Maria, Elisabeth

In Klammern steht die Seriennummer der Frau, von der das Kind geboren wurde. Weitere 7 Kinder starben im Säuglingsalter.

Uneheliche Kinder: Henry FitzRoy, Herzog von Richmond und Somerset

Katharina Carey

Henry Carey, Baron Hunsdon

Thomas Stackley, Herr

John Perrot, Herr

Etheldreda-Malz

Apropos uneheliche Kinder, nur in Bezug auf Heinrich Fitzroy kann man sich der Vaterschaft Heinrichs zu 100 % sicher sein.

Heinrichs älterer Bruder Arthur war ein gebrechlicher und kränklicher Mann. Nachdem er im Herbst 1501 Katharina von Aragon geheiratet hatte, konnte er keine ehelichen Pflichten erfüllen. Bettlägerig litt er an Fieber und starb sechs Monate später. Zwischen den spanischen und englischen Gerichten wurde vereinbart, dass Catherine Henry heiraten würde, sobald er 15 Jahre alt war. Aus diesem Grund wurde trotz des biblischen Verbots, die Witwe eines Bruders zu heiraten, eine Sondergenehmigung von Papst Julius II. Eingeholt. Heinrich heiratete Catherine kurz nach dem Tod seines Vaters, kurz vor seiner Krönung.

Anders als sein Vater und sein älterer Bruder war Heinrich körperstark, fröhlich, liebte Bälle, Maskeraden und Ritterturniere. Außerdem war der neue König gebildet, beherrschte mehrere Sprachen, liebte die Kunst, konnte Laute spielen, Lieder und Gedichte komponieren. Gleichzeitig war er jedoch äußerst selbstbewusst, despotisch und kümmerte sich nicht gern um Staatsangelegenheiten, sondern vertraute sie seinen Günstlingen an. Der erste Favorit unter ihm war Thomas Wolsey, der Kardinal und Kanzler der königlichen Kapläne wurde.

1513 trat Heinrich in den Krieg mit Frankreich ein, wurde aber bald von seinen Verbündeten im Stich gelassen. Henry musste damit Frieden schließen Ludwig XII und ihm seine jüngere Schwester Maria zur Frau geben. Dieser Vorfall hat Henry viel beigebracht, und in Zukunft begann er, genauso heimtückisch zu handeln.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts breitete sich die reformatorische Bewegung in Europa aus. Heinrich hielt sich für einen großen Kenner der Theologie und verfasste ein Pamphlet gegen die Reformatoren, wofür ihm der Papst den Titel „Verteidiger des Glaubens“ verlieh und Luther Beleidigungen überschüttete. Bald kam es jedoch zu einem Bruch in Heinrichs Beziehung zum Papst. Schuld daran war seine Frau Katharina. Für die ganze Zeit ihrer Ehe konnte sie Henry nur eine gesunde Tochter, Mary, zur Welt bringen. Der Rest der Babys starb kurz nach der Geburt. Catherine widmete den Gebeten immer mehr Zeit. Heinrich verlor das Interesse an seiner Frau und verliebte sich in ihre Hofdame Anne Boleyn. Gleichzeitig wurde Kardinal Wolsey angewiesen, Dokumente zu sammeln, die die Rechtswidrigkeit der Erlaubnis von Papst Julius II. zur Eheschließung von Heinrich und Katharina bestätigen. Catherine wollte jedoch nicht ins Kloster, Papa Clemens VII wollte sich nicht scheiden lassen, und Wolsey war nicht erpicht darauf, Anne Boleyn als Königin zu sehen, und zog den Fall auf jede erdenkliche Weise in die Länge. Wütend entließ Henry Wolsey und ernannte stattdessen Thomas Cromwell, der Henry vorschlug, sich nach dem Vorbild der deutschen Fürsten zum Oberhaupt der Kirche in England zu erklären und ohne Zustimmung des Papstes die Scheidung einzureichen. Heinrich gefiel die Idee. Auf seinen Befehl beschuldigte das Gericht alle Priester Englands, dass sie der Überlieferung nach dem Papst die Treue schworen, obwohl sie niemandem außer dem König die Treue schwören sollten. Auf einer Sonderversammlung im Februar 1531 wurden die Bischöfe gezwungen, dem eigensinnigen Monarchen nachzugeben und ihn als Oberhaupt der englischen Kirche anzuerkennen. Das Parlament nimmt Entschließungen zum Abbruch der Beziehungen zwischen England und Rom an. Die zuvor an den Papst gezahlten Steuern begannen in die Einnahmen des Königreichs zu fließen.

Henry nutzte seine neuen Rechte und ernannte Thomas Cranmer zum Erzbischof von Canterbury, der wenige Tage später die Ehe von Henry und Catherine als ungültig anerkannte und den König mit Anne Boleyn heiratete. Der wütende Papst exkommunizierte Heinrich aus der Kirche und erklärte seine Ehe mit Anna für illegal. Als Reaktion darauf entzog Henry seiner Tochter aus erster Ehe alle Rechte auf den Thron und verbannte seine Ex-Frau in ein Kloster, wo sie einige Jahre später starb.

Henry musste einige Zeit mit Widerstand unter den Kirchenmännern kämpfen. Die Mönche wurden gezwungen, dem päpstlichen Bischof den Gehorsam zu verweigern und Heinrich einen Treueid zu leisten. Einige Führer der Opposition mussten gehängt werden, und 1536 wurden 376 kleine Klöster geschlossen.

Unterdessen benahm sich Anne Boleyn auf eine Weise, die alles andere als königlich war. Heinrich erfuhr von ihren vielen Liebschaften. Als der Kelch seiner Geduld überlief, wurden Anna und mehrere ihrer Freier wegen des Verdachts der Verschwörung gegen den König festgenommen. Die Untersuchungskommission befand Anna für schuldig und am 19. Mai 1536 wurde sie enthauptet. Es sei darauf hingewiesen, dass kurz vor der Urteilsverkündung die Ehe von Heinrich und Anna annulliert wurde und es daher absurd war, Anna vorzuwerfen, ihren Ehemann betrogen zu haben, da sie anscheinend keinen Ehemann hatte.

Fast sofort heiratete Henry seine neue Leidenschaft. Jane Seymour war ein ruhiges und sanftmütiges Mädchen ohne große Ambitionen. Sie gebar Heinrich, Edwards Erben, und starb zwei Wochen später. Ihre Ehe dauerte 15 Monate.

1536 wurde der Act of Union unterzeichnet, der England und Wales formell zu einem einzigen Staat vereinte, und Englisch wurde zur einzigen Amtssprache erklärt, was bei den Walisern zu Unzufriedenheit führte.

In der Zwischenzeit führte Henry die Kirchenreform weiter durch. Viele Bestimmungen der katholischen Kirche waren eng mit dem Dogma der päpstlichen Autorität verbunden, weshalb Heinrich gezwungen war, sie zu revidieren. 1536 erließ er ein Dekret, wonach nur die Heilige Schrift und die drei alten Glaubensbekenntnisse Quellen der Lehre sein sollten (womit er die Autorität der kirchlichen Tradition und des Papstes ablehnte). Nur drei Sakramente wurden anerkannt: Taufe, Abendmahl und Buße. Das Dogma des Fegefeuers, Gebete für die Toten, Gebete zu den Heiligen wurden abgelehnt, die Anzahl der Riten wurde reduziert. Es folgte die Massenvernichtung von Ikonen, Relikten und anderen Reliquien. Äbte und Priore wurden ihrer Sitze im House of Lords beraubt. Die restlichen Klöster wurden aufgehoben. Ihr Eigentum ging an den Staat. Ebenso wie der Kirchenzehnt begann, direkt in die Schatzkammer zu gehen. Dies ermöglichte es Henry, Armee und Marine erheblich zu stärken, neue Festungen und Häfen zu bauen. Natürlich waren nicht alle mit den laufenden Reformen zufrieden. Henry ging jedoch grausam und gnadenlos mit Dissidenten um. In den letzten 17 Jahren seiner Herrschaft wurden mehr als 70.000 Menschen auf dem Scheiterhaufen und in Gefängnissen getötet.

Nach dem Tod von Jane Seymour beschloss Henry, ein viertes Mal zu heiraten. Er entschied sich für Anna von Klevskaya, die er nur auf dem Porträt von Holbein sah. Als Heinrich sie live sah, war er sehr enttäuscht und rief die „Flanders Stute“ hinter seinem Rücken. Obwohl der Ehevertrag unterzeichnet war und die Hochzeit stattfand, beschloss Henry sofort, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Unter dem Vorwand, dass die Königin keine Jungfrau war, ließ sich die Scheidung leicht arrangieren, und Anna, die eine anständige Entschädigung erhalten hatte, zog sich phlegmatisch vom Gericht zurück.

Henry erwarb schnell eine neue Favoritin, Catherine Howard, die 30 Jahre jünger war als er und bei Gericht für ihre Ausschweifungen bekannt war. Überraschenderweise stimmte Henry zu, sie zu heiraten, und einige Monate später beschuldigte er die Königin des Verrats und brachte sie vor Gericht. Wie im Fall von Anne Boleyn wurde kurz vor ihrer Hinrichtung ihre Ehe mit Henry annulliert, was die Anschuldigungen des Ehebruchs von Catherine gegenstandslos machte. Aber auch hier achtete niemand auf diesen Widerspruch.

Anderthalb Jahre später heiratete Henry eine 30-jährige Witwe, Catherine Parr. Als standhafte und willensstarke Frau könnte Catherine Heinrichs verlässliche Stütze im Alter werden. Ihre religiösen Überzeugungen stimmten jedoch nicht mit den Ansichten von Henry überein, und sie hatte keine Angst, mit ihm über theologische Themen zu streiten. Nach einem dieser Streitigkeiten unterschrieb Henry wütend ihr Urteil, aber im letzten Moment gelang es Catherine, den König um Vergebung zu bitten. Catherine gelang es, Henry mit seinen Töchtern Mary und Elizabeth zu versöhnen, und das Parlament setzte sie durch einen besonderen Akt als Erben nach ihrem Sohn Edward ein.

In den letzten Jahren seines Lebens wurde Heinrich unglaublich dick. Er wurde so dick, dass er sich nicht mehr selbstständig bewegen konnte und in einen Rollstuhl gebracht wurde. Außerdem litt er an Gicht. Vielleicht war sein Tod im Jahr 1547 das Ergebnis einer solchen Fettleibigkeit. Henrys Erbe war Edward, der Sohn von Jane Seymour.

Lesen Sie weiter:

Historische Persönlichkeiten Großbritanniens(Biographischer Führer).

England im 16. Jahrhundert(Zeittafel).

Literatur zur Geschichte Großbritanniens(Listen).

Britisches Geschichtskursprogramm(Methode).

Elisabeth I. Tudor(Elizabeth I) (1533-1603), Tochter von Henry, Königin von England von 1558.

Literatur:

Semenov V. F., Probleme der Politik. Englische Geschichte im 16. Jahrhundert in der Beleuchtung der Moderne Englisch Bourgeois Historiker, "VI", 1959, Nr. 4;

Mackie J. D., The early Tudors, 1485-1558, Oxf., 1952;

Elton G. R., The Tudor Revolution in Government, Camb., 1953;

Elton G. R., England unter den Tudors, N. Y. (1956);

Harrison D., Tudor England, v. 1-2, L., 1953.

Egal wie viel Historiker über den englischen König Heinrich VIII. schreiben, das Interesse an dieser wahrhaft herausragenden Person lässt nicht nach.

Quelle: Ivonin Yu.E., Ivonina L.I. Herrscher über die Geschicke Europas: Kaiser, Könige, Minister des 16. - 18. Jahrhunderts. - Smolensk: Rusich, 2004.

Bei seinem Handeln waren politische und persönliche Motive sehr skurril und auf den ersten Blick widersprüchlich, Heinrich VIII. wurde entweder als König-zhuir dargestellt, der sich wenig um öffentliche Angelegenheiten kümmerte und ständig in einem Strudel höfischer Unterhaltung war (besonders beachtet wird normalerweise sein skandalöses Privatleben), dann ein grausamer und verräterischer Tyrann, dann ein äußerst besonnener, nüchterner Politiker, den Frauen gegenüber gleichgültig, der Ehen nur aus politischen Gründen arrangierte und einen prächtigen Hof nur aus Notwendigkeit, aus Prestigegründen, unterhielt. Einer seiner Biografen glaubte, das Verhalten Heinrichs VIII. bezeuge die paranoiden Neigungen des englischen Monarchen. Natürlich ist diese Meinung umstritten. Viele Einschätzungen des Königs leiden an Einseitigkeit, nur darin sind sich alle Autoren, die über ihn geschrieben haben, uneingeschränkt einig, dass Heinrich VIII. ein Despot war. Tatsächlich verband er auf verblüffende Weise die Züge eines edlen Ritters und eines Tyrannen, aber (S. 115) setzte sich eine nüchterne Berechnung durch, die darauf abzielte, seine eigene Macht zu stärken.

Seine Favoriten, bedeutende Staatsmänner Englands im 16. Jahrhundert, die eigentlich den Grundstein für den englischen Absolutismus legten, waren hauptsächlich in politischen Angelegenheiten tätig - Thomas Bulley und Thomas Cromwell. Zu diesen könnte man den großen englischen Humanisten Thomas More hinzufügen, der von 1529 bis 1532 als Lordkanzler von England diente. Aber erstens war die Zeit seines Dienstes nur von kurzer Dauer, und zweitens bestimmte er mit all seinen brillanten Fähigkeiten nicht nur nicht die Politik des englischen Königreichs, sondern war einfach kein bedeutender Staatsmann, obwohl er sich darin auskannte die geheimen Quellen wichtiger staatlicher Entscheidungen. Trotzdem erlitt More das gleiche traurige Schicksal wie Woolsey und Cromwell: Alle drei gerieten in Ungnade, aber wenn es Booley gelang, eines natürlichen Todes zu sterben und die unvermeidliche Hinrichtung zu vermeiden, dann beendeten More und Cromwell ihre Tage auf dem Schafott.

Sowohl Zeitgenossen als auch Historiker erkennen Heinrich VIII. als Tyrannen an. Ohne Namen zu nennen, hier einige Aussagen verschiedener Autoren: „Heinrich VIII. war ein Tyrann, aber ein brillanter und fähiger Souverän“, „Er wurde definitiv ein Despot, aber in seinem Handeln stand er im Einklang mit dem Willen des Volkes“, „ Er hatte Willenskraft und einen kompromisslosen Charakter, die ihn ungeachtet von Hindernissen zu einem vorgegebenen Ziel führen konnten ... “Eines der charakteristischen Merkmale Heinrichs VIII. Wurde von Thomas More sehr genau festgestellt. Nachdem der König das Haus von More in Chelsea (einem Vorort von London) besucht hatte, drückte der Schwiegersohn des großen Humanisten William Roper seine Bewunderung für die Liebe aus, die Heinrich VIII. für More zeigte. Dazu bemerkte More traurig: „Ich muss Ihnen sagen, dass ich keinen Grund habe, auf meine Beziehung zum König stolz zu sein, denn wenn es auf Kosten meines Kopfes möglich sein wird, mindestens eine Festung in Frankreich zu bekommen, wird der König es tun zögere nicht damit." Schon dem Tode nahe, sagte Kardinal Wolsey, der seinen König gut studiert hatte, zu Sir William Kingston: „Sie müssen sicher sein, was Sie ihm in den Kopf gesetzt haben (S. 116), denn Sie werden es nie zurücknehmen.“ Im Laufe der Jahre wurde Heinrich VIII. noch misstrauischer und rachsüchtiger und zerstörte echte und imaginäre Feinde mit entsetzlicher Grausamkeit.

Die Bildung des Charakters des englischen Königs wurde weitgehend durch die Bedingungen erleichtert, unter denen er aufgewachsen war. Sie erlauben uns, die Frage zu beantworten, warum er sich in seinen reifen Jahren von einer engelhaften Jugend in ein Monster verwandelt hat. Die Situation der ersten Jahrzehnte der Tudor-Herrschaft, als hier und da Unruhen von Anhängern Richard S. Yorks und Anti-Steuerproteste ausbrachen, bestimmte den Wunsch Heinrichs VII., des Vaters des Helden dieses Essays, nicht an der Macht zu verlieren um jeden Preis. Außerdem im letzten (S. 117)

Regierungsjahren zwischen ihm und seinem Sohn, dem späteren Heinrich VIII., kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Der Prinz wollte Katharina von Aragon nicht heiraten, die nach dem Tod ihres ersten Mannes Arthur, des älteren Bruders des Prinzen, in England lebte und auf die Entscheidung ihres Schicksals wartete. Heinrich VII. glaubte, dass die Hochzeit seines Sohnes, des Thronfolgers, und Katharina von Aragon der beste Weg sei, um das Bündnis zwischen England und Spanien zu stärken. In diesem Fall war seiner Meinung nach der Schutz Englands vor einem Angriff Frankreichs gewährleistet. Außerdem war der englische König von Katharinas großer Mitgift sehr angetan, die er sich nicht entgehen lassen wollte. Heinrich VIII. war bekannt für seine Liebe zum Geld. Der junge Prinz war gezwungen, dem Willen seines Vaters zuzustimmen und gehorsam zu lächeln, obwohl hinter seinem Lächeln ein tiefer Hass auf seine Eltern stand. Gleichzeitig behandelte der alte König seine Schwiegertochter, die Witwe von Prinz Arthur, trotzig, als er den Widerwillen der Spanier sah, seinen Sohn Henry und Catherine zu heiraten. Der englische König wollte die Spanier selbst zur Annäherung an London zwingen (S.118). Catherine wurde nicht mehr zu den Gerichtsferien eingeladen. Ihr Tisch war viel schlechter als der der königlichen Familie, sie bekam wenig Geld und schließlich wurde sie über ihre Ehe mit Henry im Dunkeln gehalten. Unterdessen vergnügte sich der junge Prinz mit aller Macht, und Heinrich VII. förderte dies insgeheim.

Zu Beginn des Jahres 1509 erwähnte Heinrich VII., bereits völlig krank (er starb wie sein ältester Sohn Arthur an Tuberkulose), die Hochzeit von Heinrich und Katharina von Aragon nicht einmal. Doch auf seinem Sterbebett sagte er zu seinem Sohn: „Wir wollen den Prinzen nicht unter Druck setzen, wir wollen ihm Entscheidungsfreiheit lassen.“ Und doch waren seine letzten Worte: "Heirate Katharina."

Die Berater des jungen Königs brachten die Angelegenheit schnell zu Ende, und bald war die Ehe geschlossen. So wurde zwischen England, Spanien und den Habsburgern ein äußerst komplexer Knoten von Widersprüchen geknüpft, da der neunjährige Enkel von Ferdinand von Aragon, Karl Habsburg, Katharinas Neffe, der einzige wirkliche Anwärter auf den spanischen Thron war.

Die ersten Regierungsjahre Heinrichs VIII. verliefen in einer Atmosphäre von Hoffesten und militärischen Abenteuern. Die zwei Millionen Pfund, die der geizige Heinrich VII. in der königlichen Schatzkammer hinterlassen hatte, schmolzen mit katastrophaler Geschwindigkeit dahin. Der junge König genoss Reichtum und Macht und verbrachte seine Zeit mit ununterbrochener Unterhaltung. Als hervorragend gebildeter und vielseitiger Mensch weckte Heinrich VIII. zunächst Hoffnungen bei humanistisch orientierten Menschen. Lord William Mountjoy schrieb im Mai 1509 an den großen Humanisten Erasmus von Rotterdam: „Ich sage ohne Zögern, mein Erasmus: Wenn du hörst, dass derjenige, den wir unseren Octavian nennen könnten, den Thron deines Vaters bestiegen hat, wird deine Melancholie dich verlassen einen Augenblick ... Unser König begehrt nicht Gold, Perlen, Juwelen, sondern Tugend, Ruhm, (S. 119) Unsterblichkeit!“ Heinrich VIII. selbst, der in jungen Jahren zum Schreiben neigte, stellte in einem Lied, das er schrieb und vertonte, seine Lebensweise und sein Ideal so dar:

Ich werde bis in die letzten Tage sein

Einen fröhlichen Freundeskreis lieben -

Neid, aber wage es nicht, einzugreifen

Ich muss Gott mit meinem gefallen

Spiel: schießen

Singen Tanzen -

Hier ist mein Leben

Oder multiplizieren Sie eine Zeile

Ich bin nicht frei zu solchen Freuden?

Aber die größte und unzerstörbare Leidenschaft des zweiten Tudor waren Macht und Ruhm. Der Glanz der Plantagenet-Krone, von deren Wiederherstellung er träumte, drängte ihn zu einem riskanten Krieg im Bündnis mit seinem Schwiegervater Ferdinand von Aragon gegen Frankreich, den die damaligen Einkünfte des englischen Königs nicht zuließen einen so verschwenderischen Lebensstil und eine so großangelegte Politik zu führen. Obwohl das Parlament im Allgemeinen gehorsam war, war es angesichts der jüngsten Anti-Steuerreden nicht sehr bereit, die Erhebung von Notsteuern zuzulassen. Der König war ärmer als alle großen Feudalherren zusammen, aber er gab mehr aus als sie. England hatte keine eigene Flotte - notfalls wurden die Schiffe italienischer und hanseatischer Kaufleute eingesetzt. Die englischen Könige hatten auch keine reguläre Armee. Unter Heinrich VII. wurde eine Abteilung von Arkebusiers geschaffen, und Heinrich VIII. bildete eine Abteilung von Speerkämpfern. In mehreren Grenzfestungen gab es (S. 120) ständige Garnisonen, deren Gesamtzahl der Soldaten 3.000 Personen nicht überstieg. Obwohl sie theoretisch als Kern für die Schaffung eines stehenden Heeres dienen könnten, war dies jedoch zu wenig, und die Tudors konnten nicht ohne ausländische Söldner auskommen.

Die ersten zwanzig Jahre seiner Regentschaft beschäftigte sich Heinrich VIII. hauptsächlich mit außenpolitischen Fragen. Der Ehrgeiz des jungen Königs schien keine Grenzen zu kennen, doch für die Umsetzung grandioser Pläne fehlte das Geld. Erfolgloser Krieg mit Frankreich 1512–1513 kostete die britische Staatskasse 813.000 Pfund. Der Verbündete Ferdinand von Aragon, der mit dem französischen König Ludwig XII. einen Separatfrieden geschlossen hatte, ließ England tatsächlich Frankreich gegenüber. Die Erhebung einer vom Parlament 1514 beschlossenen Subvention von 160.000 Pfund brachte weniger als ein Drittel des erforderlichen Betrags ein. Ohne das Risiko, eine Welle von Antisteuerprotesten auszulösen, war eine Fortsetzung einer aktiven Außenpolitik nicht möglich. Es gab noch einen weiteren wichtigen Grund für die Wende in der Außenpolitik des englischen Königs. Sobald er sich im Krieg mit Frankreich festgefahren hatte, eskalierten sofort die Beziehungen zu Schottland. Am 22. August 1513 zog der schottische König Jakob IV. an der Spitze einer 60.000 Mann starken Armee an die englische Grenze. Er sah Frankreich als Garant für die Unabhängigkeit Schottlands von Englands Übergriffen und handelte oft im Bündnis mit ihm. So geschah es auch dieses Mal. In einem schwierigen Moment wandte sich die französische Krone hilfesuchend an den schottischen König. Aber am 9. September, in der Schlacht von Flodden, erlitten die Schotten, die in der Ebene immer schlecht gekämpft hatten, eine vernichtende Niederlage, und am 10. August 1514 wurde ein Friedensvertrag zwischen Ludwig XII. Und Heinrich VIII. unterzeichnet. Eines der Ziele des englischen Monarchen war es, die Unterstützung Frankreichs zu erhalten, um Kastilien zu übernehmen. Laut dem englischen König sollte es den Töchtern von Ferdinand von Aragon gehören, von denen eine - Catherine - seine Frau war. Heinrich VIII. gab die Hoffnung nicht auf, seinen Besitz zu erweitern. Er sah in der spanischen Ehe ein Mittel, um sein internationales Ansehen zu steigern. (S.121)

Der Nachfolger Ludwigs XII. auf dem französischen Thron, Franz I., der die Italienpolitik seiner Vorgänger aktiv fortsetzte, entschied, dass die englisch-schottischen Konflikte Frankreich, das in Italien militärische Operationen durchführte, nicht in einen Krieg gegen England hineinziehen sollten. Nach den Siegen Franz I. im Herbst 1515 in der Lombardei und dem Tod Ferdinands von Aragon Anfang 1516 veränderten sich die Machtverhältnisse in Westeuropa dramatisch. Spanien geriet schließlich unter die Herrschaft Karls V. Seine Außenpolitik nahm eine klare pro-habsburgische Richtung, was die Beziehung zwischen England und dem Imperium verkomplizierte.

Die Veränderungen, die stattfanden, sollten Albions Position in westeuropäischen Angelegenheiten beeinflussen. England begann, zu der von Heinrich VII. entwickelten Politik des Machtgleichgewichts zurückzukehren, die in der Zeit Heinrichs VIII. vom damaligen Lordkanzler des Königreichs und Kardinal der römisch-katholischen Kirche, Thomas Wolsey, befürwortet wurde.

Diesem Politiker gelang es, die Regierungsgeschäfte zu einer Zeit zu übernehmen, als Heinrich VI.11 es vorzog, zu tanzen und zu jagen. Wolsey war 15 Jahre lang die zweite politische Figur in England nach dem König. In seiner Biographie, geschrieben von George Cavendish in den Jahren 1554-1558. und erst 1641 veröffentlicht, soll Woolsey in einer Metzgerfamilie in Ipswich, einer Stadt in der Grafschaft Suffolk, geboren worden sein. Er zeigte eine frühe Lernfähigkeit und konnte an der Universität Oxford promovieren. 1503 wurde Wolsey Kaplan von Sir Richard Nanfan, dem Gouverneur von Calais. Der Gouverneur vertraute ihm, und auf seine Empfehlung hin wurde der junge Priester in diplomatischer Mission zu Kaiser Maximilian T. geschickt. Ein erfolgreicher Auftrag trug zum raschen Aufstieg Wolseys in den Rängen bei. Kurz vor seinem Tod empfahl Nengfan seinen Kaplan Heinrich VII. selbst. Nachdem Wolsey die gleiche Position unter dem König eingenommen hatte, erhielt er Zugang zum Hof (S. 122)

Bereits im November 1509 wurde er jedoch zum Mitglied des Geheimen Rates ernannt und hatte nun ständigen Kontakt mit dem jungen König, der fähige und aktive Vollstrecker seines Willens brauchte. Als England 1511 Gerüchte über den bevorstehenden Tod von Papst Julius II. hörte, die sich später als falsch herausstellten, sagte Wolsey seinem Souverän ganz ernsthaft, wie viel Nutzen er daraus ziehen könnte, wenn er ihn zum Kardinal ernannte. Die Kardinalsmütze war ein notwendiger Schritt in Richtung der päpstlichen Tiara. Bald wird Wolsey wirklich zum Kardinal, nachdem er den Erzbischof von York, Kardinal Bainbridge, von seinem Weg entfernt hat (es wird angenommen, dass Wolseys Agenten in Rom ihn vergiftet haben). Dies geschah im Juli 1514. Der Tod von Bainbridge öffnete Wolsey den Weg zum Erzbischof von York und zum Kardinal. Dann wird er Lordkanzler von England und empfängt ab

(S.123) Der Papst willigt ein, Kardinallegat der römischen Kurie in England mit weitreichenden Befugnissen zu sein. In den Fürzen des Metzgersohns steckt enorme Macht: Tatsächlich kontrollierte Wolsey die Außenpolitik Englands und verwaltete die Finanzen des Landes. Ausländische Botschafter wandten sich am häufigsten an ihn. In seinem Haus (er baute bald einen wunderschönen neuen Palast in Lambeth – ein Mann von bescheidener Herkunft war einfach besessen von seiner Sehnsucht nach Luxus) waren immer Menschenmassen, die seine Unterstützung und Hilfe suchten.

Die folgenden Jahre könnten als beredtes Beispiel für Woolseys „Balance of Power“-Politik dienen. Einerseits suchte Franz I. die Freundschaft mit England, andererseits suchte Karl Habsburg durch die Vermittlung von Wolsey das persönliche Treffen mit dem englischen König. Besonders deutlich wurde dies nach der Wahl des letzteren zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Da sich ein direkter Zusammenstoß zwischen Frankreich und dem Imperium anbahnte, suchten beide Seiten nach einem Verbündeten und bemühten sich, wenn nicht um Unterstützung, so doch um die Neutralität Englands. Der Glanz des Treffens der englischen und französischen Könige im Tal von Ard in Nordfrankreich im Frühjahr 1520 kam seinen Ergebnissen nicht gleich. Abgesehen von allgemeinen Liebes- und Freundschaftsbekundungen hörte der französische König nichts Wichtiges von Heinrich VIII. Während des Treffens im Tal von Ard ereignete sich eine merkwürdige Episode. Als Woolsey in seiner Begrüßungsrede, in der er die Titel des englischen Königs aufzählte, zu den Worten „Henry, King of England and France“ kam (die Behauptung war völlig falsch, zeigte aber die Ambitionen des englischen Monarchen), rief er lachend aus : „Entferne diesen Titel!“

Und doch war die Versuchung, seinen Besitz auf Kosten Frankreichs zu erweitern, so groß, dass sich der englische König zu einem Bündnis mit dem Kaiser gegen Franz I. entschloss. Der Krieg gegen Frankreich konnte England teuer zu stehen kommen, doch das hielt den ehrgeizigen Monarchen nicht auf. Er forderte Geld von Woolsey, und zwar so viel wie möglich. 1522–1523 (S. 124) brachte der Lordkanzler 352.231 Pfund an Zwangskrediten auf und versuchte im folgenden Jahr, die Staatskasse durch einen Kredit aufzufüllen, den er "freundliche Subvention" nannte, aber dieses Unterfangen war erfolglos. In einer Reihe von Kreisen war die Situation von bewaffneten Aufständen übersät. All dies löste natürlich Alarm aus, dennoch beschloss Heinrich VIII., gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen.

Er begegnete der Nachricht von der Niederlage der Franzosen bei Pavia mit einem Ausruf: „Alle Feinde Englands sind vernichtet! Schenk mir mehr Wein ein!“ In der Westminster Abbey wurde unter Beteiligung von Woolsey selbst eine feierliche Messe mit dem Gesang von „Thee, O Lord, we Praise!“ gefeiert. Der englische König beeilte sich, ein Glückwunschschreiben an Karl V. zu senden, in dem er versprach, beim Abschluss des italienischen Feldzugs zu helfen, für den er die Abtretung eines Teils der französischen Ländereien (Bretagne, Guyenne und Normandie) an England forderte. Als er diese Behauptungen aufstellte, dachte er völlig unrealistisch. Erstens hatte Karl V. keine Gelegenheit, an die erzielten Erfolge anzuknüpfen; Dies wurde durch den Mangel an Finanzen und den Ausbruch des Bauernkrieges in Deutschland behindert. Zweitens wollte der Kaiser die territorialen Ansprüche Heinrichs VIII. nicht befriedigen. Es waren diese Umstände, die Karls Entscheidung beeinflussten, Heinrichs Tochter Mary nicht zu heiraten. Der Kaiser gab einer portugiesischen Prinzessin mit ihrer Mitgift von 900.000 Dukaten den Vorzug. Außerdem hatte Prinzessin Isabella bereits das heiratsfähige Alter erreicht, und Mary war noch nicht einmal neun Jahre alt.