Что такое электромагнитная волна в физике. Что такое электромагнитные волны. Влияние на человека

ГЕРОИ В ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ)

Героями называют персонажей греческих легенд. Обычно это были сыновья богов, рожденные смертными женщинами. Они были наделены сверхчеловеческим ростом и неиссякаемой энергией, любили войны и различные происшествия. Герои вершили подвиги, брали на себя тяжелое бремя ради всего человечества или для любимой страны или города. Они отличались между собой сути и происхождению. Одни (Диоскуры, Елена) когда-то сами были божествами или злыми духами, пока новые религиозные представления возвели их на более зависимое положение; другие имели признаки исторических лиц (Тесей, Минос), правду о которых мы не можем разгадать; третьих породила буйная фантазия аристократических родов, искали среди божественных существ своих предков. Рассказывается, например, что Тантал был сыном Зевса и нимфы Плуто , а в Тантала был сын Пелон (отсюда название южной части Греции - Пелопоннес, то есть остров Пелона ) среди детей Пелона и Гипподамии был Атрей , родоначальник Атридов - Агамемнона и Менелая , детьми Агамемнона и Клитемнестры были Электра, Ифигения и Орест. От Ореста и Гермионы вели свой род обладатели Аргосу и Спарты.

Отдельно стоят Эпоним - "по имени" - те, что дают имя чем-либо. Эпонимом звали богов, именем которых назван город, и героев, давших имя племени; архонтов, именами которых обозначались коллегии [или годы, в которые они были председателями коллегий. - В.Б. ] народов, стран, городов, созданные фантазией народа или поэтов для объяснения названий отдельных государств, племен и поселений.

Количество греческих героев, как и богов, бесчисленное. Они населяли все города, моря, горы, острова, пещеры, старые замки, древние поселения или могилы. В создании сонма героев участвовали все греки: няня, которая рассказывала детям сказку; путешествующий певец, который ходил по городам; ученый, который искал в легендах источники древней истории. Герои боролись с драконами, определяли границы государств, называя их своими именами, строили храмы, внедряли новые религиозные обряды, сооружали оборонительные стены вокруг городов, где были первыми царями; завоевывали дальние страны, устанавливали мир, поссорившихся ладили с богами, занимались своими землями даже после смерти, и не раз на их могилах возникали оракулы.

Особую роль в формировании легенд сыграла греческая эпическая поэзия и драма IV - V вв. до н.э. Благодаря этой работе греческих поэтов легенды Эллады проникли в всех цивилизованных народов, давая сюжеты для их искусства и литературы.

Геракл. Фрагмент росписи вазы V в. до н.э.

Геракл (Геркулес)

Сын Зевса и царицы Алкмены. Желая сделать его Бессмертный, отец взял его на небо и положил возле спящей Геры, чтобы парень мог сосать грудь богини. Но и проснулась и оттолкнула чужого ребенка. Несколько капель ее молока разлилось по небу, и из них образовался Млечный путь, а несколько упало на землю и выросли белые лилии. Гера ненавидела Геракла и преследовала его на протяжении всей жизни. Свое Геракл показал в 10 месяцев, когда задушил подосланных Герой двух ужасных змей. Мужчина Алкмены Амфитрион рано начал учить его военном деле, а книгами Геракл не увлекался. Когда учитель привел его в библиотеку выбрать книгу, он выбрал поваренную. Педагог упрекал его, а воспалительный парень ударил старого и убил. Отец выгнал Геракла за это из дома и приказал пасты быков в горах.

Геракл быстро вырос, мог съесть целого быка, а его бокал для вина был так велик, что его несли два человека. В 18 лет Геракл убил льва и его шкуры сделал себе плащ. Львиный череп он носил на голове вместо шлема. Гермес дал ему меч, Аполлон - стрелы, Гефест - колчан замечательной работы, Афина - панцирь. Геракл в лесу вырвал оливковое дерево и сделал из него важченну палку, с которой не расставался.

Геракл сначала помог ливанском царю разбить завоевателей и тот отдал ему в жены свою дочь. Несколько лет Геракл играл с детьми, но однажды во время жертвоприношения его проняло неистовство и он убил жену и задушил детей, не осознавая, что делает. После этого он пошел к дельфийского оракула посоветоваться, как искупить грех. Пифия приказала ему идти в Микены на службу к царю Эврисфея для выполнения двенадцати приказов.

Царь был большим трусом и быстро придумал для Геракла опасное дело: велел привести Немейского льва , что опустошал пригородные виноградники, поля и похищал скот. Геракл задушил льва и принес его на плечах в Микены. Поражен Эврисфей запретил Гераклу входить в город, а доказательства выполненной работы велел составлять около ворот.

Впоследствии царь поручил Гераклу убить Лер нийську гидру , которая сидела в местности Лерны в Арголиде на пути к Лаконики и имела десять голов, из которых одна посередине была бессмертна. После длительной борьбы Геракл оторвал гидре несколько голов, но это ничего не дало, потому что на месте одной оторванной вырастало три новых. Герой раздавил каблуком гигантского рака, что приполз на помощь гидре, и приказал своему кучеру Иолай зажечь вблизи лес. Геракл снова начал отрывать головы гидре, а раны сразу прикуривал, и головы больше не отрастали. Наконец он оторвал и бессмертную голову, закопал ее в поле и привалил огромной скалой. Туловище рассек, а желчью чудовища позатруював свои стрелы. С этой борьбы он вышел очень покусанный и кто-то из богов посоветовал ему найти зелье, своим видом похоже на гидру. Он нашел его и исцелился.

Тогда Эврисфей велел Гераклу привести в Микены керинейская лань, хорошую животное с золотыми рожками и бронзовыми копытцами, любимицу Артемиды, бегала в горах Аркадии. Целый год Геракл гонялся за ней, а поймав, сумел объяснить Артемиде, почему он это сделал.

Как только Геракл принес лань, его отправили снова в Аркадию, где в окрестностях Ериманта появился огромный вепрь. Герой так долго гнал его глубоким снегом, что зверь упал обессиленный, и Геракл отнес его Эврисфею.

Но тот придумал новую задачу: за день вычистить Авгиевы конюшни. Элидским царь имел бесчисленные стада скота (всего 3 тыс. Волов) и в конюшнях собралось столько навоза, что все жители Элиды не смогли бы их вычистить, если бы принялись за работу. Геракл пошел к Авгия и пообещал за день очистить конюшни, не убирались 30 лет, и потребовал вознаграждения: десятую часть скота. Геракл с помощью особого канала направил на конюшне реку Пеней и через несколько часов вода все смыла. Авгий отказался заплатить, тогда Геракл пошел на его страну войной и убил царя.

После этого Еврисфей отправил Геракла в г.. Стымфан (Аркадия), где гнездились огромные стаи уродливых птиц, питающихся человеческим мясом. В них были железные клювы, а в крыльях - острые перья, которые они металлы, как стрелы. Они сидели в лесу, и надо было сначала выгнать их оттуда. Афина дала герою замечательные бронзовые трещотки, что сделал Гефест, которыми Геракл поднял шум и изгнал птиц из леса. Испуганные птицы летали в небе, а он из лука убил.

Геракл только что вернулся с Крита, неся на плечах огромного быка, которого Эврисфей велел привести живым, как тот приказал ему получить лошадей царя Диомеда , который жил в далекой Фракии. У него была четверка кобылиц, которых кормили человеческим мясом (обычно иностранцев). Геракл убил сначала охрану и вывел лошадей из конюшни, а потом своей палкой расправился с войском Диомеда. На поле битвы осталось много убитых и в том числе Диомед.

После возвращения из Фракии Эврисфей отправил Геракла за поясом Ипалиты, царицы амазонок (воинственного племени женщин), которые жили на побережье Черного моря. Они выращивали только девочек (мальчиков убивали) и то только левой грудью, потому праву выжигали, чтобы свободнее метать копье.

Ипполита носила украшенный пояс, подаренный Аресом. С ватагой смельчаков Геракл отправился забирать пояс для Еврисфее- вой дочери. Царица согласилась добровольно отдать пояс, чтобы не началась война. Но коварная Гера под видом амазонки пробралась в лагерь и пустила слух, что иностранцы похитили Ипполит. Амазонки напали на Геракла, а он, считая это обманом Ипполиты, убил ее, сорвал пояс и поехал.

По дороге он посетил Трою, где царь Лаомедона, не заплатив за построены мощные городские стены Аполлону и Посейдону, навлек на жителей эпидемия от первого и дракона от другого. Прорицатели сообщили, что царь может спасти страну от гибели, отдав свою дочь на съедение дракону девушку привязали к приморской скале, но появился Геракл, изрубил дракона и освободил царевну обещание царских лошадей. Однако, когда опасность миновала, Лаомедона не дал ему лошадей. Геракл, возвращаясь в Микены, пригрозил царю войной.

Эврисфей не позволил герою даже отдохнуть и велел отправляться в быков Гериона. Через всю Европу он пришел в Африку и в память поставил между двумя частями света две скалы, получившие название "Гераклу столбы" - нынешние Гибралтар и Сеута. Быков Гериона стерегли двуглавый пес и семиглавый дракон, которых Геракл убил и забрал быков. Тогда появился Герион - великан с тройным телом - три головы, три пары рук, три пары ног. Но Геракл убил его несколькими выстрелами, а быков в Микенах принесли в

жертву богине Гере. Геракла сразу же отправили золотые яблоки Гесперид (дочерей титана Атланта и Гесперии). Они появились в результате подарка Геи яблони по случаю брака Геи и Зевса, а охраняли их Геспириды.

На дереве сидел стоглавый бессмертный дракон, который разговаривал на всех языках земли. Геракл не хотел бороться с драконом и попросил титана Атланта, державшего на плечах небесный свод, принести ему золотые яблоки, а он вместо него подержит небо. Атлант принес три золотых яблока, но не захотел взять назад небо, желая отдохнуть. И Гераклу пришлось схитрить: сделав, что эта работа ему нравится, он попросил Атланта минуту подержать своды, чтобы он удобно устроился держать. Великан положил яблоки на землю, взял на плечи небесный свод, а Геракл поднял яблоки и ушел.

В Микенах Эврисфей придумывал, как навсегда избавиться Геракла, и приказал привести Цербера из преисподней, чем огорчил героя, но ненадолго, потому что это было последнее задание - двенадцатый.

Очистившись в Элевсине от грехов, он направился в г.. Тенар, где был вход в подземное царство.

Ночью он незаметно проскользнул в пещеру, ведущую в ад, настрахавшы призраков и чудовищ внезапностью. Он начал смело перед Плутоном и сказал, почему пришел. Бог разгневался и хотел ударить его жезлом, но Геракл быстро ранил бессмертного стрелой из лука. Плутон должен был ехать на Олимп, где небесный медик перевязал ему рану. А между тем Геракл разыскал Цербера, который из страха спрятался, и силой вывел его на дневной свет, где тот присмирив. Когда Еврисфея сообщили, что Геракл ведет Цербера, он спрятался в подземелье, велел отпустить Цербера, который моментально оказался в Тартаре, а герою убираться, потому что он выполнил все задачи.

Геракл решил жениться во второй раз, победив одного царя в стрельбе из лука, и получил руку его дочери. Но брать не хотели отдавать сестру, боясь ярости Геракла. Разгневанный герой убил одного из них, за что был наказан тяжелой болезнью. Чтобы вылечиться, он пошел спросить оракула в Дельфах. И Пифия не захотела с ним разговаривать, и он разрушил храм. С ним вступил в борьбу Аполлон и неизвестно чем бы завершился этот поеди-

нок, если бы Зевс не разогнал их молнией. На олимпийской совете решили наказать Геракла, отдав на трехлетнюю службу царицы Омфале, где все было наоборот: женщины воевали, а мужчины выполняли домашнюю работу. Поэтому и Геракл вынужден был надеть женское платье и вместо палки взять прядь. Омфала надела оружие героя и публично била его туфелькой по лицу. Так продолжалось три года.

После этого Геракл снова почувствовал силу, делал добрые дела, а в одной стране женился на прекрасной царевне Деянире , с которой они ездили по миру, часто на руках Геракла. Герой решил построить свой дом и в поисках места встретил кентавра Несса, который предложил перенести Деяниру через брод на своей спине, задумав украсть ее. Геракл стрелой убил его и умирающий несет предложил Деянире взять кровь, чтобы навсегда сохранить любовь своего мужа. И она спрятала под одежду бутылочку с Нессовою кровью.

Деянира была ревнива и в каждой женщине видела свою соперницу. Она решила испытать кентавров средство: постирала Гераклову рубашку в Нессовий крови. Рубашка зафарбувалася в прекрасный пурпур, и Геракл одел ее, когда шел приносить жертву Зевсу. Но кровь кентавра была ядовитой, впиталась в тело и ада Геракла неистовым огнем. Геракл кричал, раздирал на себе одежду и плакал. Его надломили невыносимые муки, а спасения не было. Деянира с отчаяния повесилась. Герой разложил себе погребальный костер, разослал на нем львиную шкуру, положил под голову палку и лег, чтобы сгореть заживо. Но вдруг загрохотал гром, молнии пересекли небо и Геракл перестал страдать. На облаке он поднялся на небо, где у олимпийской ворот его ждала богиня победы Ника, чтобы надеть венок. Зевс сделал Геракла бессмертным, а Гера, забыв о своем гневе, отдала ему в жены свою дочь Гебу, богиню молодости.

Геракл был любимым греческим героем. Его любили больше богов, помня, что он когда-то был человеком. Он стал символом трудолюбивого и страдающего человечества, символом труда и несокрушимой выносливости. Сжигая и убивая, Геракл остался незапятнанным, потому что все, что он делал, было вызвано неумолимой необходимостью. Он искоренял всякую беззаконие и жестокость, мечтая о том времени, когда волк, увидев спящее ягненка, не осмелится обидеть его.

По всей Греции Гераклу наравне с богами возводили храмы, жертвенники, ставили статуи, ему приносили жертвы, в его честь устраивали игры. Изображали Геракла сильным мужчиной, вооруженным, голым или в львиной шкуре на плечи. В руках он держал сучковатую палку.

афинские легенды

Каждый город в Греции имело свои легенды об основании и первых обладателей. Афиняне считали себя автохтонными, в их предки вышли прямо из чрева земли. Именно таким сыном земли был их первый царь Кекропс с получеловеческого - напивзмииним телом, поселился на Акрополе. Более поздние цари учились в Деметры обрабатывать землю, в Диониса - прививать виноградную лозу, а их жены и дочери воспитывались под надзором Афины.

По Пандиона вспыхнула война с Фивами. Афиняне позвали на помощь царя Терея из Фракии, который за победу взял в жены дочь царя Прокна . Супруги поехали во Фракию и воспитывало сына Итписа. Но за то, что Терей за отказ в любви отрезал язык сестре жены Филомена , боги наказали супругов. Прокна в безумии зажарила сына и подала на ужин. Боги превратили Терея в удода Прокна - в ласточку, а Филомена - в соловья.

После этого долго царствовал Ерихтоний, который родился из земли, словно колосок. По пояс он был человеком, а вместо ног был змеиный хвост. Свою внучку Прокриду он выдал замуж за фессалийского царевича Кефала, неутомимого охотника. Подозрительная женщина хотела выследить его и увидела, что ее подозрения беспочвенны, но Кефал, услышав шелест ветвей, подумал, что бежит зверь и бросил копье, убив Прокриду.

Сестра Прокриды Орифия вышла замуж за бога ветров Борея, и этот брак был очень полезным для афинян. Во время нашествия Ксеркса, когда афинский флот у мыса Артемис ожидал приближения персов, дельфийский оракул посоветовал афинянам обратиться за помощью к своему зятю, то есть Борея. После принесения жертв Борей и Орифии снялся порывистый северо-восточный ветер, который дул три дня и нанес непоправимый вред персидскому флоту. После войны афиняне воздвигли храм борется на берегу Иллис , где он впервые увидел Орифию.

подвиги Тесея

По своему происхождению не был афинянином. Отец его, Эй, завоевал Аттике. Мать Эфра была трезенской царевной. Эй покинул ее, но перед тем показал меч и сандалии, что спрятал под каменной глыбой, и сказал, что пусть после совершеннолетия их сын сдвинет глыбу и займет эти вещи В 5 лет Тесей встретился с Гераклом, который предсказал ему большое будущее. Повзрослев, Тесей забрал меч и сандалии и пошел к отцу в Афины.

По дороге он убил Скирона, который сбрасывал путешественников со скалы в море, Синида, который привязывал путников к вершинам двух натянутых сосен, раздирали тело пополам, выпрямляясь; Прокруста,

который вытаскивал кости в суставах путешествующим или отрубал ноги на своем ложе Неизвестный никому, Тесей вошел в Афины, где строили храм Аполлона. Желая показать свою силу, в ответ на насмешки строителей он выпряг с телеги пару волов и подбросил их руками вверх, выше кровли храма. Город сразу же узнали о появлении юноши с нечеловеческой силой. Узнал его и отец и очень обрадовался, потому что был уже стар и немощен.

Чтобы снискать расположение афинян, Тесей поймал быка в окрестностях Марафона и принес в жертву Аполлону. В то время Афины вынуждены были платить страшную дань критском царю Миносу - семь девушек и семь юношей из городских семей для Минотавра (человека-быка). Тесей решил убить его. Эй дал ему алый парус и попросил поднять его при счастливом возвращены, а если погибнут, пусть матросы поднимут черный парус.

Помогла Тесею преодолеть Минотавра, который жил в лабиринте , дочь царя Ариадна , которая дала афинянину клубок ниток и научила, что он должен делать. Победив Минотавра, Тесей забрал с собой в Афины Ариадну. Но по дороге он велел вынести спящую Ариадну и оставить на о. Наксос, где к ней появляется бог вина Дионис и женится на ней на этом острове, своей формой напоминает виноградный лист.

Тесей весело возвращался в Афины и забыл изменить черный парус на пурпурное. Старый царь решил, что сын погиб, и от отчаяния бросился в море в то время, как корабль Тесея вошел в порт Фалерон. Герой принес обещанные жертвы богам и отправил гонца известить отца, не зная, что тот погиб. Память об этом дне в Афинах отмечают при Осхофорий , на которых царит двойной настроение: траурный из-за смерти Эгея и радостный по поводу возвращения Тесея. Еще во время этого праздника стало обычаем переодевать ребят на девушек, которые несли священные ветви.

Придя к власти, Тесей объединил все афинские рода в единое государство, но отрекся царского престола и заложил основы республиканского строя. Он также, подобно Гераклу, воевал с амазонками и похитил их царицу Антиопу, которая скоро умерла, оставив ему сына Ипполита.

Во второй раз Тесей женился на фэйр, дочерью царя Миноса. Однажды он долго не возвращался из путешествия, и все думали, что он погиб. А Федра решила женить на себе пасынка Ипполита, который не любил женщин и отверг это предложение. Когда Тесей вернулся, недостойное Федра пожаловалась, будто Ипполит хотел ее изнасиловать. Ослепленный гневом, Тесей проклял сына и попросил Посейдона отомстить ему. Тот выпустил страшного дракона, лошади понеслись, и Ипполит разбился о камни. Узнав об этом, Федра повесилась.

В Тесея был верен собрат - фессалийской царевич Пейритой. Когда тот женился на перекрасною Гипподамия, Тесей приехал на свадьбу, что происходило в столице лапифов (племена севера Фессалии), на которое пригласили кентавров (полулюди - полукони). Они перебирались и ночами ловили женщин. Началась страшная война, которая закончилась изгнанием дикарей с Фессалии. Оставили только мудрого кентавра Хирона. А героические подвиги Тесея и Пейритоя во время этой войны стали любимой темой греческих скульпторов и живописцев.

В 50 лет Тесей сделал большую ошибку: похитил из Спарты Елену, дочь царя Тиндарея, которой было всего 7 лет. Сыновья царя собрали войско и подошли к Афинам. Тесей в это время был в далеком походе, и народное собрание приняли решение отдать Елену, а Тесея приговорить к изгнанию. Он больше в Афины не возвращался, а к концу жизни прожил на о. Скирос в царя Ликомедии. Однажды в горах он поскользнулся и упал в пропасть.

После персидских войн дельфийский оракул велел афинянам перенести кости Тесея на родину. Афинский вождь Кимон, захватив остров, нашел могилу Тесея и перенес в Афины в 474 г. до н. Похоронили героя в центре города, а могила его стала пристанищем для рабов и всех тех, кто боялся несправедливости. Афиняне устраивали в его честь праздник в восьмой день каждого месяца октября, в тот день, когда он вернулся с Крита. Кроме того, восьмой день каждого месяца тоже посвящали его памяти.

Тесей был любимым героем афинян. Гончары украшали посуду мифологическими рисунками, со второй половины VI в. до н.э. почти забыли о Геракле, изображая только подвиги Тесея; на улицах и площадях Афин стояли статуи героя, строили храмы в его честь, устраивали праздники. Однако Геракл навсегда остался первым героем, а Тесей отводят второе место.

коринфские легенды

В Коринфе правил царь Сизиф, дворец которого стоял на вершине горы Акрокоринф. Сизиф был любимцем богов. Зевс приглашал его на олимпийские пиры. Умирая, он приказал жене не хоронить его. Поскольку душа, тело которой не предано земле, не может войти в царство теней, Сизиф бродил по берегу Стикса, сетуя на свою судьбу. Когда его привели к Плутону, то он рассказал, что недостойна жена выбросила его тело на свалку. Плутон позволил ему еще раз вернуться на землю, чтобы наказать негодяйку.

Царь Коринфа пошел, но больше не возвращался. Боги забыли о нем и Сизиф жил долго, пока в аду не упомянули о хитром беглеца. В Аида определили ему тяжелую кару: он должен поднять большой камень на высоченную крутую гору. Сизиф взялся за работу, но только он выносил камень к вершине, как тот вырывался у него из рук, катился вниз и Сизиф начинал свою работу заново. Возможно, предание о "Сизифову труд" возник потому, что в древние времена беглых преступников и рабов приковывали к тяжелому камня или бревна, которые они вынуждены были таскать за собой.

Внуком Сизифе был красавец Беллерофонт, который по неосторожности убил собственного брата и его выгнали из страны. Изгнанник спрятался у царя Пpeтa, но в него влюбилась пожилая царица. Беллерофонт сопротивлялся ее притязаниям, но она пожаловалась мужу, что красавец хочет ее похитить. В Прета не хватило мужества самому наказать юношу и он отправил его в Малую Азию в Миры царя Иобат, дав письмо, где был смертельный приговор. Иобат тоже решил погубить юношу не сами руками и приказал встать на борьбу с Химерой (спереди лев, сзади дракон, а посередине коза), из трех пастей которой бухает пламени. Люди дрожали от страха перед чудовищем.

Победить Химеру Беллерофонту помогла Афина, которая дала ему золотую уздечку от крылатого коня Пегаса. Юноше удалось воткнуть копья в горло Химеры. Царь расчувствовался, порвал Претового письмо, отдал герою свою дочь в жены. Но успехи вскружили Беллерофонту голову, он задумал завоевать Олимп и отобрать у Зевса молнии. Только он поднялся в воздух на крылатом коне, молния сбросила всадника на землю. Беллерофонт упал в горное ущелье, сошел с ума от поражения и отправился в пустыню, избегая людей.

лаконских легенды

В Спарте правил царь Тиндарей , у которого не было детей. Однажды появился Гермес и положил его жене Леди на колени большое яйцо. Через некоторое время из него вышло четверо прекрасных детей: мальчики - Кастор и Полидевкт и девушки - Йеле на и Клитемнестра. Когда ребята выросли, они совершили много героических поступков. Очистили от пиратов Эгейское море, боролись с великанами и чудовищами. Они были образцом братской любви. Все привыкли их называть общим именем - Диоскуры, то есть Зевсу сына. Когда Кастор погиб, Полидевкт не захотел сам жить дальше, и Зевс перенес их между звезды, они сияют в созвездии Близнецов.

Диоскур посвящали храмы, чествовали их наравне с богами. Позже культ Диоскуров распространился в Риме, где они стали покровителями всадников.

Сестра Диоскуров Елена была самой красивой женщиной в мире, именно из-за нее и началась Троянская война, а лаконских крестьяне чествовали ее как богиню урожая.

критские легенды

Европа, перевернувшись на быка, жила на Крите и породила двух сыновей - Миноса и Радаманта. После смерти матери они расстались, и Радамант основал собственное государство на осторов Эгейского архипелага. В конце

жизни он переехал в Беотии и там женился на Алкменой, матерью Геракла. Когда он умер, боги назначили его судьей в подземном царстве, потому что он был прав.

Минос правил на Крите, имел большой флот, однако счастье в доме не было. Жена Пасифайя родила ему Минотавра (полубыка-получеловека), которого поместили в лабиринт, что после убийства Минотавра был преобразован в дворец. Построил лабиринт афинянин Дедал , который изобрел сверло, ватерпас. Царь очень любил его и не хотел отпускать на родину. И тогда Дедал придумал новый, невиданный способ бегства. С птичьих перьев, слепленных воском, он соорудил огромные крылья для себя и для своего сына Икара. Они прикрепили крылья к плечам и полетели, пройдя острова Самос, Парос, Делос. Но Икар забыл отца предостережение не подниматься близко к солнцу и оно растопило воск, а Икар камнем упал на землю и разбился. Остров, на который упал Икар, называется Икария , а море вокруг него - Икарським.

Дедал похоронил сына и отправился в Сицилию, где стал придворным зодчим в царя.

К геройских мифов принадлежат также рассказы о походе аргонавтов во главе с неоном за золотым руном, об охоте на Калидонская охота, об осаде Трои, путешествия Одиссея и тому подобное.

Рея, поятая Кроном, детей родила ему светлых,- Деву – Гестию, Деметру и златообутую Геру, Славного мощью Аида, который живет под землею, И промыслителя – Зевса, отца и бессмертных, и смертных, Громы которого в трепет приводят широкую землю. Гесиод «Теогония»

Греческая литература возникла на основе мифологии. Миф – это представление древнего человека об окружающем его мире. Мифы создавались на очень ранней стадии развития общества в различных областях Греции. Позже все эти мифы слились в единую систему.

При помощи мифов древние греки пытались объяснить все природные явления, представив их в образе живых существ. Сначала, испытывая сильный страх перед природными стихиями, люди изображали богов в ужасном зверином облике (Химера, Медуза Горгона, Сфинкс, Лернейская гидра).

Однако позднее боги становятся антропоморфными , то есть имеют человеческий облик и им присущи самые различные человеческие качества (ревность, щедрость, зависть, великодушие). Главным же отличием богов от людей являлось их бессмертие, но при всем своем величии боги общались с простыми смертными и даже вступали с ними нередко в любовные отношения, чтобы породить на земле целое племя героев.

Существует 2 вида древнегреческой мифологии:

- космогоническая (космогония – происхождение мира) – заканчивается рождением Крона

- теогоническая (теогония – происхождение богов и божеств)

Мифология Древней Греции прошла в своем развитии 3 основных этапа:

- доолимпийский – это в основном мифология космогоническая. Этот этап начинается с представления древних греков о том, что все произошло из Хаоса, а заканчивается убийством Крона и разделом мира между богами.

- олимпийский (ранняя классика) – Зевс становится верховным божеством и со свитой из 12 богов поселяется на Олимпе.

- поздний героизм – от богов и смертных рождаются герои, которые помогают богам в установлении порядка и в уничтожении чудовищ.

На основе мифологии создавались поэмы, писались трагедии, а лирики посвящали богам свои оды и гимны.

В Древней Греции было две основные группы богов:

- титаны ‐ боги второго поколения (шесть братьев ‐ Океан, Кей, Крий, Гипперион, Иапет, Кронос и шесть сестер ‐ Фетида, Феба, Мнемосина, Тейя, Фемида, Рея)

- олимпийские боги ‐ олимпийцы ‐ боги третьего поколения. В число олимпийцев входили дети Кроноса и Реи ‐ Гестия, Деметра, Гера, Аид, Посейдон и Зевс, а также их потомки ‐ Гефест, Гермес, Персефона, Афродита, Дионис, Афина, Аполлон и Артемида. Верховным богом был Зевс, лишивший власти отца Кроноса (бога времени).

В греческий пантеон Олимпийских богов традиционно входило 12 богов, но состав пантеона был не очень устойчивым и иногда насчитывал 14-15 богов. Обычно это были: Зевс, Гера, Афина, Аполлон, Артемида, Посейдон, Афродита, Деметра, Гестия, Арес, Гермес, Гефест, Дионис, Аид. Олимпийские боги жили на священной горе Олимп (Olympos ) в Олимпии, у берегов Эгейского моря.

В переводе с древнегреческого языка слово пантеон означает «все боги». Греки

делили божеств на три группы:

- Пантеон (великие олимпийские боги)

- Низшие божества

- Чудовища

Особое место в греческой мифологии занимали герои. Самые известные из них:

v Одиссей

Верховные боги Олимпа

|

Греческие боги |

Функции |

Римские боги |

|

бог грома и молнии, неба и погоды, закона и судьбы, атрибуты – молния (трехзубчатые вилы с зазубринами), скипетр, орел или колесница, запряженная орлами |

||

|

богиня брака и семьи, богиня неба и звездных небес, атрибуты - диадема (корона), лотос, лев, кукушка или ястреб, павлин (два павлина везли её повозку) |

||

|

Афродита |

«пенорожденная», богиня любви и красоты, ей не были подвластны Афина, Артемида и Гестия, атрибуты – роза, яблоко, раковина, зеркало, лилия, фиалка, пояс и золотая чаша, дарующая вечную молодость, свита – воробьи, голуби, дельфин, спутники – Эрот, хариты, нимфы, оры. |

|

|

бог подземного царства мертвых, «щедрый» и «гостеприимный», атрибут – волшебная шапка-невидимка и трехголовый пес Цербер |

||

|

бог коварной войны, военных разрушений и убийств, его сопровождали богиня раздора Эрида и богиня неистовой войны Энио, атрибуты – собаки, факел и копье, в колеснице было 4 коня – Шум, Ужас, Блеск и Пламя |

||

|

бог огня и кузнечного дела, некрасивый и хромой на обе ноги, атрибут – кузнечный молот |

||

|

богиня мудрости, ремесел и искусства, богиня справедливой войны и военной стратегии, покровительница героев, «совоокая», использовала мужские атрибуты (шлем, щит – эгида из шкуры козы амалфеи, украшенный головой Медузы Горгоны, копье, олива, сова и змея), являлась в сопровождении Ники |

||

|

бог изобретательства, воровства, плутовства, торговли и красноречия, покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников, изобрел меры, числа, обучал людей, атрибуты – крылатый жезл и крылатые сандалии |

Меркурий |

|

|

Посейдон |

бог морей и всех водоемов, наводнения, засухи и землетрясения, покровитель мореплавателей, атрибут – трезубец, который вызывает бури, разбивает скалы, выбивает источники, священные животные – бык, дельфин, конь, священное дерево – сосна |

|

|

Артемида |

богиня охоты, плодородия и женского целомудрия, позднее – богиня Луны, покровительница лесов и диких животных, вечно юная, её сопровождают нимфы, атрибуты – охотничий лук и стрелы, священные животные – лань и медведица |

|

|

Аполлон (Феб), Кифаред |

«златокудрый», «сребролукий», бог света, гармонии и красоты, покровитель искусств и наук, предводитель муз, предсказатель будущего, атрибуты – серебряный лук и золотые стрелы, золотая кифара или лира, символы – олива, железо, лавр, пальма, дельфин, лебедь, волк |

|

|

богиня домашнего очага и жертвенного огня, богиня девственница. сопровождалась 6 жрицами – весталками, служившими богине 30 лет |

||

|

«Мать-Земля», богиня плодородия и земледелия, пахоты и урожая, атрибуты – сноп пшеницы и факел |

||

|

бог плодоносящих сил, растительности, виноградарства, виноделия, вдохновения и веселья |

Бахус, Вакх |

Второстепенные греческие боги

|

Греческие боги |

Функции |

Римские боги |

|

Асклепий |

«вскрывающий», бог врачевания и медицины, атрибут – посох, увитый змеями |

|

|

Эрот, Амур |

бог любви, «крылатый мальчик», считался порождением темной ночи и светлого дня, Неба и Земли, атрибуты – цветок и лира, позднее – стрелы любви и пылающий факел |

|

|

«сверкающий глаз ночи», богиня Луны, царица звездного неба, имеет крылья и золотой венец |

||

|

Персефона |

богиня царства мертвых и плодородия |

Прозерпина |

|

богиня победы, изображается крылатой или в позе быстрого движения, атрибуты – повязка, венок, позднее – пальма, далее – оружие и трофей |

Виктория |

|

|

богиня вечной юности, изображалась целомудренной девушкой, наливающей нектар |

||

|

«розоперстая», «прекраснокудрая», «златотронная»богиня утренней зари |

||

|

богиня счастья, случая и удачи |

||

|

бог солнца, владелец семи стад коров и семи стад овец |

||

|

Крон (Хронос) |

бог времени, атрибут – серп |

|

|

богиня неистовой войны |

||

|

Гипнос (Морфей) |

||

|

богиня цветов и садов |

||

|

бог западного ветра, вестник богов |

||

|

Дике (Фемида) |

богиня справедливости, правосудия, атрибуты – весы в правой руке, повязка на глазах, рог изобилия в левой руке; римляне вместо рога вложили в руку богини меч |

|

|

бог брака, супружеских уз |

Талассий |

|

|

Немезида |

крылатая богиня мести и воздаяния, карающая за нарушение общественных и моральных норм, атрибуты – весы и уздечка, меч или плеть, колесница, запряженная грифонами |

Адрастея |

|

«златокрылая», богиня радуги |

||

|

богиня земли |

Кроме Олимпа в Греции существовала священная гора Парнас, где обитали музы – 9 сестёр, греческие божества, олицетворявшие поэтическое и музыкальное вдохновение, покровительницы искусств и наук.

Греческие музы

|

Чему покровительствует |

Атрибуты |

|

|

Каллиопа («красиворечивая») |

муза эпической или героической поэзии |

восковая табличка и стилос (бронзовый стержень для письма) |

|

(«славящая») |

муза истории |

свиток папируса или футляр для свитков |

|

(«приятная») |

муза любви или эротической поэзии, лирики и брачных песен |

кифа́ра (струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность лиры) |

|

(«прекрасноуслаждающая») |

муза музыки и лирической поэзии |

авлос (духовой музыкальный инструмент, похожий на свирель с двойным язычком, предшественник гобоя) и сири́нга (музыкальный инструмент, род продольной флейты) |

|

(«небесная») |

муза астрономии |

зрительная трубка и лист с небесными знаками |

|

Мельпомена («поющая») |

муза трагедии |

венок из листьев винограда или плюща, театральная мантия, трагическая маска, меч или палица. |

|

Терпсихора («усладительнотанцующая») |

муза танца |

венок на голове, лира и плектр (медиатор) |

|

Полигимния («многопоющая») |

муза священной песни, красноречия, лирического, напева и риторики |

|

|

(«цветущая») |

муза комедии и буколической поэзии |

комическая маска в руках и венок плюща на голове |

Низшие божества в греческой мифологии – это сатиры, нимфы и оры.

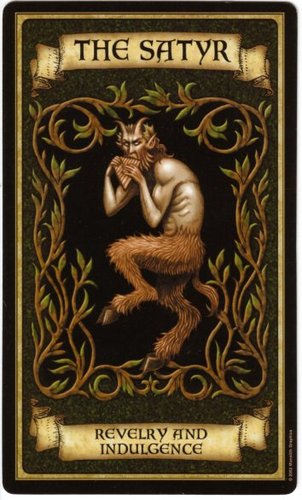

Сатиры - (греч. satyroi) – это лесные божества (то же, что на Руси лешие), демоны плодородия, свита Диониса. Их изображали козлоногими, волосатыми, с лошадиными хвостами и маленькими рожками. Сатиры равнодушны к людям, озорные и веселые, они интересовались охотой, вином, преследовали лесных нимф. Другое их увлечение – это музыка, но играли они только на духовых инструментах, издающих резкие, пронзительные звуки, - флейте и свирели. В мифологии олицетворяли грубое, низменное начало в природе и человеке, поэтому их представляли с уродливыми лицами - с тупыми, широкими носами, раздутыми ноздрями, взъерошенными волосами.

Нимфы – (название означает «источник», у римлян - «невеста») олицетворение живых стихийных сил, подмечавшихся в журчании ручья, в росте деревьев, в дикой прелести гор и лесов, духи земной поверхности, проявления природных сил, действующих помимо человека в уединении гротов, долин, лесов, вдали от культурных центров. Изображались в виде красивых молодых девушек с чудными волосами, с убором из венков и цветов, иногда в позе танцующих, с обнаженными ногами и руками, с распущенными волосами. Они занимаются пряжей, тканьем, поют песни, пляшут на лугах под флейту Пана, охотятся с Артемидой, участвуют в шумных оргиях Диониса, ведут постоянную борьбу с надоедливыми сатирами. В представлении древних греков мир нимф был очень обширен.

Летучих нимф был полон пруд лазурный,

Дриадами одушевлен был сад,

И светлый водный ключ бил искрами из урны

Смеющихся наяд.

Ф. Шиллер

Нимфы гор – ореады ,

нимфы лесов и деревьев – дриады ,

нимфы источников – наяды ,

нимфы океанов – океаниды ,

нимфы моря – нериды ,

нимфы долин – напеи ,

нимфы лугов ‐ лимнады.

Оры – богини времен года, ведали порядком в природе. Стражи Олимпа, то открывающие, то закрывающие его облачные ворота. Их называют привратницами неба. Запрягают коней Гелиоса.

Во многих мифологиях существуют многочисленные чудовища. В древнегреческой мифологии их тоже было немало: Химера, Сфинкс, Лернейская гидра, Ехидна и многие другие.

В том же преддверье толпой теснятся тени чудовищ:

Сциллы двувидные тут и кентавров стада обитают,

Тут Бриарей сторукий живёт, и дракон из Лернейской

Топи шипит, и Химера огнём врагов устрашает,

Гарпии стаей вокруг великанов трехтелых летают…

Вергилий, «Энеида»

Гарпии – это злобные похитительницы детей и человеческих душ, внезапно налетающие и так же внезапно исчезающие, как ветер, наводят ужас на людей. Число их колеблется от двух до пяти; изображаются в виде диких полуженщин-полуптиц отвратительного вида с крыльями и лапами грифа, с длинными острыми когтями, но с головой и грудью женщины.

Горгона Медуза – чудовище с женским лицом и змеями вместо волос, чей взгляд обращал человека в камень. По легенде была красивой девушкой с прекрасными волосами. Посейдон, увидев Медузу и влюбившись, соблазнил её в храме Афины, за что богиня мудрости в гневе превратила волосы горгоны Медузы в змей. Горгону Медузу одолел Персей, и её голова была помещена на эгиду Афины.

Минотавр – чудовище с телом человека и головой быка. Был рожден от неестественной любви Пасифаи (жены царя Миноса) и быка. Минос прятал чудовище в Кносском лабиринте. Каждые восемь лет в лабиринт спускались 7 юношей и 7 девушек, предназначенных Минотавру в качестве жертв. Тесей победил Минотавра, а с помощью Ариадны, давшей ему клубок ниток, выбрался из лабиринта.

Цербер (Кербер) – это трехглавый пес со змеиным хвостом и головами змей на спине, охранял выход из царства Аида, не позволяя умершим возвращаться в царство живых. Был побежден Гераклом во время одного из подвигов.

Сцилла и Харибда – это морские чудовища, находящиеся друг от друга на расстоянии полета стрелы. Харибда – это морской водоворот, который трижды в день поглощает и столько же раз извергает воду. Сцилла («лающая») – чудовище в виде женщины, чья нижняя часть тела была превращена в 6 собачьих голов. Когда корабль проходил мимо скалы, где обитала Сцилла, чудовище, разинув все пасти, похищала с корабля сразу 6 человек. Узкий пролив между Сциллой и Харибдой представлял собой смертельную опасность для всех, кто по нему проплывал.

Также в Древней Греции существовали и другие мифические персонажи.

Пегас – крылатый конь, любимец муз. Летал со скоростью ветра. Оседлать Пегаса означало получить поэтическое вдохновение. Родился у истоков Океана, поэтому был назван Пегасом (с греч. «бурное течение»). По одной из версий он выпрыгнул из туловища горгоны Медузы, после того как Персей отрубил ей голову. Пегас доставлял Зевсу на Олимп громы и молнии от изготавливающего их Гефеста.

Из пены морской, из лазурной волны,

Быстрее стрелы и прекрасней струны,

Летит удивительный сказочный конь

И с лёгкостью ловит небесный огонь!

Он любит плескаться в цветных облаках,

И часто гуляет в волшебных стихах.

Чтоб луч вдохновенья в душе не погас,

Седлаю тебя, белоснежный Пегас!

Единорог – мифическое существо, символизирующее целомудрие. Обычно изображался в виде коня с одним рогом, выходящим изо лба. Греки считали, что единорог принадлежит Артемиде – богине охоты. Впоследствии в средневековых легендах существовала версия, что только девственница может укротить его. Поймав единорога, его можно удержать только золотой уздечкой.

Кентавры - дикие смертные существа с головой и торсом человека на теле лошади, обитатели гор и лесных чащ, сопровождают Диониса и отличаются буйным нравом и невоздержанностью. Предположительно, кентавры первоначально были воплощением горных рек и бурных потоков. В героических мифах кентавры являются воспитателями героев. Например, Ахилла и Ясона воспитывал кентавр Хирон.

Агамемнон (Αγαμέμνονας), один из главнейших героев древнегреческого национального эпоса, сын микенского царя Атрея и Аэропы, предводитель греческого войска во время Троянской войны. После убийства Атрея Эгисфом Агамемнон и Менелай вынуждены были бежать в Этолию, но царь Спарты Тиндарей, пойдя походом на Микены, заставил Фиеста уступить власть сыновьям Атрея. Агамемнон воцарился в Микенах (впоследствии он расширил свои владения и стал могущественнейшим властителем во всей Греции) и женился на дочери Тиндарея Клитеместре. От этого брака Агамемнон имел трех дочерей и сына Ореста. Когда Парис похитил Елену и все ее бывшие женихи объединились в походе против Трои, Агамемнон, как старший брат Менелая и наиболее могущественный из греческих царей, был избран главой всей рати.

Амфитрион

(Αμφιτρύωνας), в греческой мифологии сын тиринфского царя Алкея и дочери Пелопа Астидамии, внук Персея. Амфитрион принял участие в войне против обитавших на острове Тафос телебоев, которую вёл его дядя микенский царь Электрион. В этой войне погибли сыновья Электриона. Отправляясь в поход, Электрион поручил Амфитриону управление государством и дочь Алкмену. Во время проводов Амфитрион нечаянно убил царя дубинкой, брошенной в корову, и ему пришлось бежать из Микен, взяв Алкмену и её младшего брата (Аполлодор, II 4,6). Они нашли приют у фиванского царя Креонта, который очистил Амфитриона от греха нечаянного убийства. Алкмена соглашалась стать его женой только после того, как он отомстит телебоям за смерть её братьев. Креонт обещал Амфитриону помощь в войне с телебоями, если он уничтожит разорявшую окрестности Фив свирепую тевмесскую лису, уходившую от всех преследователей. Знаменитый афинский охотник Кефал одолжил Амфитриону чудесную собаку, догонявшую любого зверя. Состязание между зверем, которого никто не мог поймать, и собакой, от которой никто не мог убежать, завершилось решением Зевса превратить обоих животных в камни (Павсаний, IX 19,1).

Амфитрион

(Αμφιτρύωνας), в греческой мифологии сын тиринфского царя Алкея и дочери Пелопа Астидамии, внук Персея. Амфитрион принял участие в войне против обитавших на острове Тафос телебоев, которую вёл его дядя микенский царь Электрион. В этой войне погибли сыновья Электриона. Отправляясь в поход, Электрион поручил Амфитриону управление государством и дочь Алкмену. Во время проводов Амфитрион нечаянно убил царя дубинкой, брошенной в корову, и ему пришлось бежать из Микен, взяв Алкмену и её младшего брата (Аполлодор, II 4,6). Они нашли приют у фиванского царя Креонта, который очистил Амфитриона от греха нечаянного убийства. Алкмена соглашалась стать его женой только после того, как он отомстит телебоям за смерть её братьев. Креонт обещал Амфитриону помощь в войне с телебоями, если он уничтожит разорявшую окрестности Фив свирепую тевмесскую лису, уходившую от всех преследователей. Знаменитый афинский охотник Кефал одолжил Амфитриону чудесную собаку, догонявшую любого зверя. Состязание между зверем, которого никто не мог поймать, и собакой, от которой никто не мог убежать, завершилось решением Зевса превратить обоих животных в камни (Павсаний, IX 19,1).

Ахилл,

в греческой мифологии один из величайших героев, сын царя Пелея и морской богини Фетиды. Иметь сына от прекрасной Фетиды хотели Зевс и Посейдон, но титан Прометей предупредил их, что ребенок превзойдет величием своего отца. И боги благоразумно устроили брак Фетиды со смертным. Любовь к Ахиллу, а также стремление сделать его неуязвимым и дать бессмертие заставили Фетиду купать ребенка в реке Стикс, протекавшей через Аид, страну мертвых. Так как Фетида вынуждена была держать сына за пятку, то эта часть тела осталась беззащитной.

Ахилл,

в греческой мифологии один из величайших героев, сын царя Пелея и морской богини Фетиды. Иметь сына от прекрасной Фетиды хотели Зевс и Посейдон, но титан Прометей предупредил их, что ребенок превзойдет величием своего отца. И боги благоразумно устроили брак Фетиды со смертным. Любовь к Ахиллу, а также стремление сделать его неуязвимым и дать бессмертие заставили Фетиду купать ребенка в реке Стикс, протекавшей через Аид, страну мертвых. Так как Фетида вынуждена была держать сына за пятку, то эта часть тела осталась беззащитной.

Наставником Ахилла был кентавр Хирон, который кормил его внутренностями львов, медведей и диких вепрей, обучал игре на кифаре и пению. Ахилл вырос бесстрашным воином, но его бессмертная мать, зная, что участие в походе против Трои принесет сыну гибель, нарядила его девушкой и спрятала среди женщин во дворце царя Ликомеда.

Когда вождям греков стало известно предсказание жреца Калханта, внука Аполлона, что без Ахилла поход на Трою обречен на неудачу, они отправили к нему хитроумного Одиссея. Прибыв к царю под видом купца, Одиссей разложил перед собравшимися женские украшения вперемежку с оружием. Обитательницы дворца принялись рассматривать ювелирные изделия, но вдруг, по знаку Одиссея, раздался сигнал тревоги - девушки в испуге разбежались, а герой схватился за меч, выдав себя с головой.

После разоблачения Ахиллу волей-неволей пришлось отплыть в Трою, где он вскоре рассорился с предводителем греков Агамемноном. По одной из версий мифа, это произошло потому, что, желая обеспечить греческому флоту благоприятный ветер, Агамемнон тайно от героя, под предлогом бракосочетания с Ахиллом, вызвал в Авлиду свою дочь Ифигению и принес ее в жертву богине Артемиде.

Разгневанный Ахилл удалился в свой шатер, отказываясь воевать. Однако смерть его верного друга и побратима Патрокла от руки троянца Гектора принудила Ахилла к немедленному действию.

Получив в дар от бога-кузнеца Гефеста доспехи, Ахилл сразил Гектора ударом копья и двенадцать дней глумился над его телом поблизости от могилы Патрокла. Лишь Фетида смогла убедить сына отдать останки Гектора троянцам для проведения погребального обряда - священного долга живых по отношению к мертвым.

Вернувшись на поле брани, Ахилл разил врагов сотнями. Но его собственная жизнь подходила к концу. Стрела Париса, метко направленная Аполлоном, нанесла Ахиллу смертельную рану в пятку, единственное уязвимое место на теле героя. Так погиб доблестный и самонадеянный Ахилл, идеал великого полководца древности Александра Македонского.

Аякс

(Αίας), в греческой мифологии имя двух участников Троянской войны; оба воевали под Троей как соискатели руки Елены. В "Илиаде" они часто выступают рука об руку, в битве за стену, окружающую ахейский лагерь, в обороне кораблей, в сражении за тело Патрокла и сравниваются с двумя могучими львами или быками (Гомер, Илиада, XIII 197-205; 701-708).

Аякс

(Αίας), в греческой мифологии имя двух участников Троянской войны; оба воевали под Троей как соискатели руки Елены. В "Илиаде" они часто выступают рука об руку, в битве за стену, окружающую ахейский лагерь, в обороне кораблей, в сражении за тело Патрокла и сравниваются с двумя могучими львами или быками (Гомер, Илиада, XIII 197-205; 701-708).

Аякс Оилид (Αίας Oιλνιος), сын Оилея и Эриопиды (Эриопы), царь Локриды, предводитель ополчения в сорок человек из Локриды, области средней Греции. Искусный копьеметатель и прекрасный бегун, уступающий в скорости только Ахиллу. Его воины славятся как лучники и пращники. Этот, так называемый "малый Аякс", - не столь могуч и не столь высок ростом по сравнению с Аяксом Теламонидом (Гомер, Илиада, II 527-535). Он известен своим буйным и дерзким нравом. Так, во время взятия Трои он совершил насилие над Кассандрой, искавшей защиты у алтаря Афины (Аполлодор, V 22; Вергилий, Энеида, II 403-406). По совету Одиссея ахейцы собирались за это святотатство побить Аякса камнями (Павсаний, X 31, 2), но тот нашёл убежище у алтаря той же Афины. Однако при возвращении флота из-под Трои разгневанная богиня разбила бурей у Кикладских островов ахейские корабли (в т.ч. корабль Аякса, метнув в него молнию). Аякс спасся и, уцепившись за скалу, похвалялся, что он жив вопреки воле богов. Тогда Посейдон расколол трезубцем скалу, Аякс упал в море и погиб. Тело его было погребено Фетидой на острове Миконос, вблизи Делоса (Гигин, Fab. 116). Святотатство Аякса по решению оракула жители Локриды искупали в течение тысячи лет, посылая в Трою ежегодно двух дев, которые прислуживали в храме Афины, никогда не покидая его. Согласно Аполлодору и Полибию, этот обычай прекратил свое существование после Фокидской войны в 4 веке до нашей эры.

Беллерофонт

(Βελλεροφόντης), в греческой мифологии один из главных героев старшего поколения, сын коринфского царя Главка (по другим источникам, бога Посейдона), внук Сизифа. Первоначальное имя Беллерофонта - Гиппоной (Ἰππόνοος), но после того, как он убил коринфянина Беллера, его стали называть "убийца Беллера" (по некоторым мифологическим версиям Беллер был родным братом Гиппоноя). Полагают, что слово Βελλερο догреческого происхождения и означало "чудовище", впоследствии оно, став непонятным, было, как это принято в этиологических мифах, осмыслено как имя собственное. Опасаясь кровной мести, Беллерофонт был вынужден бежать в Арголиду, где его гостеприимно встретил тиринфский царь Прет. Жена Прета Сфенебея (по неторым источникам Антея) влюбилась в Беллерофонта, но была отвергнута им, после чего она обвинила юношу в покушении на ее честь. Поверив жене, но не желая нарушать законы гостеприимства, Прет направляет Беллерофонта к своему тестю, царю Ликии Иобату, вручив ему письмо, содержащее приказ погубить Беллерофонта. Чтобы выполнить приказ, Иобат дает Беллерофонту одно за другим опасные для жизни поручения. Вначале ему пришлось сразиться с обитавшей в горах Ликии трехглавой огнедышащей химерой - страшным чудовищем, соединением льва, козы и змеи. Боги, покровительствовавшие Беллерофонту, подарили ему крылатого коня Пегаса (Пиндар, Олимпийские оды, XIII, 63; Павсаний, II 4, 1). Напав на химеру с воздуха, Беллерофонт победил и уничтожил с помощью Пегаса опустошавшее страну чудовище. Затем он отбил нападение воинственного племени солимов и уничтожил вторгшихся амазонок (Гомер, Илиада, VI 179). Иобат устроил возвращавшемуся с войны Беллерофонту засаду, но герой перебил всех напавших на него. Пораженный силой пришельца, ликийский царь отказался от своих замыслов, отдал Беллерофонту в жены дочь Филоною и, умирая, оставил ему своё царство (Аполлодор, II 3, 1 и 2). От этого брака родились Гипполох, унаследовавший ликийское царство, Исандр, погибший в войне с солимами, и Лаодамия, родившая Зевсу Сарпедона.

Беллерофонт

(Βελλεροφόντης), в греческой мифологии один из главных героев старшего поколения, сын коринфского царя Главка (по другим источникам, бога Посейдона), внук Сизифа. Первоначальное имя Беллерофонта - Гиппоной (Ἰππόνοος), но после того, как он убил коринфянина Беллера, его стали называть "убийца Беллера" (по некоторым мифологическим версиям Беллер был родным братом Гиппоноя). Полагают, что слово Βελλερο догреческого происхождения и означало "чудовище", впоследствии оно, став непонятным, было, как это принято в этиологических мифах, осмыслено как имя собственное. Опасаясь кровной мести, Беллерофонт был вынужден бежать в Арголиду, где его гостеприимно встретил тиринфский царь Прет. Жена Прета Сфенебея (по неторым источникам Антея) влюбилась в Беллерофонта, но была отвергнута им, после чего она обвинила юношу в покушении на ее честь. Поверив жене, но не желая нарушать законы гостеприимства, Прет направляет Беллерофонта к своему тестю, царю Ликии Иобату, вручив ему письмо, содержащее приказ погубить Беллерофонта. Чтобы выполнить приказ, Иобат дает Беллерофонту одно за другим опасные для жизни поручения. Вначале ему пришлось сразиться с обитавшей в горах Ликии трехглавой огнедышащей химерой - страшным чудовищем, соединением льва, козы и змеи. Боги, покровительствовавшие Беллерофонту, подарили ему крылатого коня Пегаса (Пиндар, Олимпийские оды, XIII, 63; Павсаний, II 4, 1). Напав на химеру с воздуха, Беллерофонт победил и уничтожил с помощью Пегаса опустошавшее страну чудовище. Затем он отбил нападение воинственного племени солимов и уничтожил вторгшихся амазонок (Гомер, Илиада, VI 179). Иобат устроил возвращавшемуся с войны Беллерофонту засаду, но герой перебил всех напавших на него. Пораженный силой пришельца, ликийский царь отказался от своих замыслов, отдал Беллерофонту в жены дочь Филоною и, умирая, оставил ему своё царство (Аполлодор, II 3, 1 и 2). От этого брака родились Гипполох, унаследовавший ликийское царство, Исандр, погибший в войне с солимами, и Лаодамия, родившая Зевсу Сарпедона.

Гектор

, в древнегреческой мифологии один из главных героев Троянской войны, сын Гекубы и Приама - царя Трои. У Гектора было 49 братьев и сестер, однако среди сыновей Приама именно он славился своей силой и храбростью.

Гектор

, в древнегреческой мифологии один из главных героев Троянской войны, сын Гекубы и Приама - царя Трои. У Гектора было 49 братьев и сестер, однако среди сыновей Приама именно он славился своей силой и храбростью.

По преданию, Гектор поразил насмерть первого грека, ступившего на землю Трои, - Протесилая. Особенно прославился герой на девятом году Троянской войны, вызвав на бой Аякса Теламонида. Гектор обещал своему врагу не осквернять его тела в случае поражения и не снимать с него доспехов и потребовал того же от Аякса. После продолжительной борьбы они решили прекратить поединок и в знак взаимного уважения обменялись подарками. Гектор надеялся одержать победу над греками, несмотря на предсказание Кассандры. Именно под его предводительством троянцы ворвались в укрепленный лагерь ахейцев, подступили к военному флоту и даже успели поджечь один из кораблей.

В легендах описывается также бой Гектора с греком Патроклом. Герой победил своего противника и снял с него доспехи Ахилла. Боги принимали весьма активное участие в войне. Они разделились на два лагеря и помогали каждый своим любимцам. Гектору покровительствовал сам Аполлон. Когда Патрокл погиб, Ахилл, одержимый местью за его гибель, привязал побежденного мертвого Гектора к своей колеснице и протащил его волоком вокруг стен Трои, но тело героя не трогали ни тлен, ни птицы, так как Аполлон оберегал его в благодарность за то, что Гектор при жизни неоднократно помогал ему. Исходя из этого обстоятельства древние греки сделали вывод о том, что Гектор был сыном Аполлона.

Согласно мифам, Аполлон на совете богов уговорил Зевса выдать тело Гектора троянцам, чтобы его похоронили с почетом. Верховный бог приказал Ахиллу отдать тело погибшего его отцу Приаму. Так как, по преданию, могила Гектора находилась в Фивах, исследователи предположили, что образ героя имеет беотийское происхождение. Гектор был очень почитаемым героем в Древней Греции, что доказывает факт наличия его изображения на старинных вазах и в античной пластике. Обычно на них изображали сцены прощания Гектора с его женой Андромахой, битву с Ахиллом и многие другие эпизоды.

Геракл

, в греческой мифологии величайший из героев, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Зевсу был необходим смертный герой для победы над гигантами, и он решил родить Геракла. Лучшие наставники обучали Геракла различным искусствам, борьбе, стрельбе из лука. Зевс хотел, чтобы Геракл стал правителем Микен или Тиринфа, ключевых крепостей на подходах к Аргосу, но ревнивая Гера расстроила его планы. Она поразила Геракла безумием, в припадке которого тот убил жену и трех своих сыновей. Во искупление тяжкой вины герой должен был двенадцать лет служить Эврисфею, царю Тиринфа и Микен, после чего ему было даровано бессмертие.

Геракл

, в греческой мифологии величайший из героев, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Зевсу был необходим смертный герой для победы над гигантами, и он решил родить Геракла. Лучшие наставники обучали Геракла различным искусствам, борьбе, стрельбе из лука. Зевс хотел, чтобы Геракл стал правителем Микен или Тиринфа, ключевых крепостей на подходах к Аргосу, но ревнивая Гера расстроила его планы. Она поразила Геракла безумием, в припадке которого тот убил жену и трех своих сыновей. Во искупление тяжкой вины герой должен был двенадцать лет служить Эврисфею, царю Тиринфа и Микен, после чего ему было даровано бессмертие.

Наиболее известен цикл сказаний о двенадцати подвигах Геракла. Первый подвиг состоял в добыче шкуры немейского льва, которого Гераклу пришлось задушить голыми руками. Победив льва, герой выделал его шкуру и носил как трофей.

1. Царь Фракии, сын Ареса и Кирены, кормивший своих диких неукротимых коней мясом захваченных чужеземцев. Геракл одолел Диомеда и бросил его на съедение коням-людоедам, которых потом привёл к царю Эврисфею. По другим мифотворческим источникам, кони бежали из Микен в горы и были съедены дикими зверями.

1. Царь Фракии, сын Ареса и Кирены, кормивший своих диких неукротимых коней мясом захваченных чужеземцев. Геракл одолел Диомеда и бросил его на съедение коням-людоедам, которых потом привёл к царю Эврисфею. По другим мифотворческим источникам, кони бежали из Микен в горы и были съедены дикими зверями.

2. Сын этолийского царя Тидея и дочери Адраста Дейпилы, супруг Эгиалейи. Диомед после смерти своего тестя, Адраста, стал царем Аргоса. Вместе с Адрастом принимал участие в походе и разорении Фив (Аполлодор, III 7,2). Как один из женихов Елены Диомед сражался впоследствии под Троей, возглавляя ополчение на 80 кораблях. В доспехах, озарённых сияющим пламенем, он убивает множество троянцев и нападает на Энея, которого спасает от гибели Афродита. Тогда Диомед обрушивается на богиню, ранит её и заставляет оставить поле боя. Пользуясь покровительством Афины, Диомед выходит в бой против самого бога Ареса и тяжело его ранит (подвигам Диомед отводится почти вся V книга "Илиады"). Вместе с Одиссеем Диомед отправляется на разведку во вражеский лагерь; по дороге они убивают троянского разведчика Долона, а затем нападают на пришедшего на помощь троянцам фракийского царя Реса, убивают его и многих воинов его свиты и уводят с собой знаменитых коней Реса (Гомер, Илиада, X 203-514). Диомед участвует в погребальных играх в честь Патрокла; вместе с Одиссеем проникает в осаждённую Трою и похищает там статую Афины (Палладион), обладание которой предвещает победу над троянцами. С Одиссеем Диомед отправляется также на остров Лемнос за Филоктетом. Диомед долго слывёт (вместе с Нестором) одним из немногих ахейских героев, благополучно вернувшихся домой из-под Трои (Аполлодор, V 8; 13); поздние источники вводят версию об измене жены Диомед Эгиалейи, вследствие чего Диомед вынужден бежать из Аргоса в Апулию, где женился на дочери царя Дауна. По сказанию, Диомед основал Арпи (в Апулии) и другие города в Италии и затем исчез, а его спутники были превращены в птиц.

Мелеагр

(Μελέαγρος), в греческом мифотворчестве герой Этолии, сын калидонского царя Ойнея и Алфеи, супруг Клеопатры (Аполлодор, I 8, 2). По другой версии отцом Мелеагра являлся Арес (Гигин, Фабулы, 171). Участник похода аргонавтов (Аполлодор, I 9, 16), по некоторым вариантам мифа, Мелеагр убил колхидского царя Ээта (Диодор, IV 48). Мелеагр был победителем в метании копья и дротика в общегреческих играх. Наибольшую славу Мелеагру принесло участие в калидонской охоте.

Мелеагр

(Μελέαγρος), в греческом мифотворчестве герой Этолии, сын калидонского царя Ойнея и Алфеи, супруг Клеопатры (Аполлодор, I 8, 2). По другой версии отцом Мелеагра являлся Арес (Гигин, Фабулы, 171). Участник похода аргонавтов (Аполлодор, I 9, 16), по некоторым вариантам мифа, Мелеагр убил колхидского царя Ээта (Диодор, IV 48). Мелеагр был победителем в метании копья и дротика в общегреческих играх. Наибольшую славу Мелеагру принесло участие в калидонской охоте.

Когда Артемида, разгневанная за то, что Ойней не принес ей жертвы, послала на страну дикого вепря, Мелеагр собрал знаменитейших охотников Греции, с помощью которых ему удалось убить вепря. Артемида возбудила спор между куретами, участвовавшими в охоте, и этолийцами, из-за обладания головой вепря. Пока Мелеагр участвовал в битве, этолийцы имели перевес; но когда он удалился с поля сражения, огорченный враждебностью матери, куреты победили этолийцев и стали осаждать их город. Долго умоляли Мелеагра родители, друзья, весь город помочь им в опасности, пока, наконец, жена не убедила его выйти на помощь своим. Этолийцы победили, но Мелеагр пал. Такова гомеровская версия мифа (Илиада, IX, 529-599).

Существуют и другие сказания о Мелеагре. На седьмой день после рождения Мелеагра мойры предсказали Алфее, что ее сын умрет, когда догорит пылавшее в жертвеннике полено. Она выхватила полено из огня, погасила его и спрятала в ларец. некоторые из них повествуют, что он был умерщвлен богами по молитвенной просьбе матери, опечаленной смертью братьев, погибших на калидонской охоте. При виде мертвых тел своих братьев Алфея прокляла своего сына. Она вернулась в дом, вытащила из ларца судьбоносное полено и бросила его в огонь. Как только полено догорело, Мелеагр почувствовал внутри неимоверное жжение и умер. После смерти сына охваченная раскаянием Альфея удавились, Клеопатра также покончила с собой, а сестры Мелеагра, безутешно рыдавшие над могилой брата, были обращены Артемидой в цесарок (μελεαγρίδες) и перенесены на остров Лерос. Трагический элемент сказания был использован Фринихом при создании трагедии "Плевронянки"; пользовались также этим мифом Софокл и Еврипид.

Менелай

(Μενέλαος), в греческом мифотворчестве царь Спарты, сын Атрея и Аэропы, муж Елены, младший брат Агамемнона. Изгнанные Тиестом братья бежали из Микен в Спарту, к Тиндарею, на дочери которого, Елене, женился Менелай и наследовал престол тестя (Аполлодор, II 16). Безмятежная жизнь Менелая с Еленой продолжалась около десяти лет; их дочери Гермионе было девять лет, когда в Спарту явился троянский царевич Парис. Менелай в это время отправился на Крит, чтобы участвовать в похоронах своего деда по матери Катрея. Узнав о похищении жены и сокровищ Парисом, Менелай с Одиссеем отправились в Трою (Илион) и требовали выдачи похищенной жены, но безуспешно. Вернувшись домой, Менелай, с помощью Агамемнона, собрал дружественных царей на Илионский поход, причем сам выставил шестьдесят кораблей, набрав воинов в Лакедемоне, Амиклах и других землях Эллады. Кроме того, после похищения жены Парисом Менелай собрал всех ее бывших женихов, связанных обетом взаимной помощи, и начал подготовку вместе с братом Агамемноном к Троянской войне. В отношении к Агамемнону он считал себя подчиненным и во всем признавал его верховную власть.

Менелай

(Μενέλαος), в греческом мифотворчестве царь Спарты, сын Атрея и Аэропы, муж Елены, младший брат Агамемнона. Изгнанные Тиестом братья бежали из Микен в Спарту, к Тиндарею, на дочери которого, Елене, женился Менелай и наследовал престол тестя (Аполлодор, II 16). Безмятежная жизнь Менелая с Еленой продолжалась около десяти лет; их дочери Гермионе было девять лет, когда в Спарту явился троянский царевич Парис. Менелай в это время отправился на Крит, чтобы участвовать в похоронах своего деда по матери Катрея. Узнав о похищении жены и сокровищ Парисом, Менелай с Одиссеем отправились в Трою (Илион) и требовали выдачи похищенной жены, но безуспешно. Вернувшись домой, Менелай, с помощью Агамемнона, собрал дружественных царей на Илионский поход, причем сам выставил шестьдесят кораблей, набрав воинов в Лакедемоне, Амиклах и других землях Эллады. Кроме того, после похищения жены Парисом Менелай собрал всех ее бывших женихов, связанных обетом взаимной помощи, и начал подготовку вместе с братом Агамемноном к Троянской войне. В отношении к Агамемнону он считал себя подчиненным и во всем признавал его верховную власть.

Одиссей

(греческий Οδυσσεύς, "сердитый", "гневный"), Улисс (латинский Ulixes), в греческой мифологии царь острова Итака, один из предводителей ахейцев в Троянской войне. Он знаменит своим хитроумием, ловкостью и удивительными приключениями. Отважного Одиссея иногда считали сыном Сизифа, который соблазнил Антиклею ещё до брака с Лаэртом, а по некоторым версиям, Одиссей - внук Автолика, "клятвопреступника и вора", сына бога Гepмеса, унаследовавший их ум, практицизм и предприимчивость.

Одиссей

(греческий Οδυσσεύς, "сердитый", "гневный"), Улисс (латинский Ulixes), в греческой мифологии царь острова Итака, один из предводителей ахейцев в Троянской войне. Он знаменит своим хитроумием, ловкостью и удивительными приключениями. Отважного Одиссея иногда считали сыном Сизифа, который соблазнил Антиклею ещё до брака с Лаэртом, а по некоторым версиям, Одиссей - внук Автолика, "клятвопреступника и вора", сына бога Гepмеса, унаследовавший их ум, практицизм и предприимчивость.

Агамемнон, предводитель греков, возлагал большие надежды на изобретательность и ум Одиссея. Вместе с мудрым Нестором Одиссею было поручено уговорить великого воина Ахилла принять участие в Троянской войне на стороне греков, а когда их флот застрял в Авлиде, именно Одиссей обманом убедил жену Агамемнона Клитемнестру отпустить в Авлиду Ифигению под предлогом ее бракосочетания с Ахиллом. В действительности же Ифигения предназначалась в жертву Артемиде, которая иначе не соглашалась обеспечить греческим кораблям попутный ветер. Это Одиссею пришла в голову затея с Троянским конем, принесшая ахейцам победу.

Орфей

, в древнегреческой мифологии герой и путешественник. Орфей был сыном фракийского речного бога Эагры и музы Каллиопы. Он был известен как талантливый певец и музыкант. Орфей принимал участие в походе аргонавтов, своей игрой на форминге и молитвами он успокоил волны и помог гребцам корабля "Арго".

Орфей

, в древнегреческой мифологии герой и путешественник. Орфей был сыном фракийского речного бога Эагры и музы Каллиопы. Он был известен как талантливый певец и музыкант. Орфей принимал участие в походе аргонавтов, своей игрой на форминге и молитвами он успокоил волны и помог гребцам корабля "Арго".

Герой женился на прекрасной Эвридике и, когда она внезапно умерла от укуса змеи, последовал за ней в загробный мир. Страж потустороннего мира, злой пес Цербер, Персефона и Аид были зачарованы волшебной музыкой юноши. Аид обещал вернуть Эвридику на землю при том условии, что Орфей не взглянет на жену до тех пор, пока не войдет в свой дом. Орфей не сдержался и посмотрел на Эвридику, в результате чего она навсегда осталась в царстве мертвых.

Орфей не относился с должным почтением к Дионису, но почитал Гелиоса, которого именовал Аполлоном. Дионис решил проучить юношу и наслал на него менад, которые растерзали музыканта и бросили в реку. Части его тела были собраны музами, которые оплакивали смерть прекрасного юноши. Голова Орфея поплыла по реке Гебр и была найдена нимфами, затем попала на остров Лесбос, где ее принял Аполлон. Тень музыканта попала в Аид, где супруги воссоединились.

Патрокл

(Πάτροκλος), в греческом мифотворчестве сын одного из аргонавтов Менетия, родственник и соратник Ахилла в Троянской войне. Будучи мальчиком, он во время игры в кости убил своего товарища, за это отец отправил его к Пелею во Фтию, где он был воспитан вместе с Ахиллом. С этих пор началась их дружба, не прекращавшаяся до самой смерти Патрокла и продолжавшаяся в царстве Аида (Гомер, Илиада, XI 764-790; XXIV 24, 84-90). Прославленное искусство Патрокла в управлении колесницами и его забота об упряжке Ахилла (Гомер, Илиада, XXIII 280-284) дают основание видеть в нем первоначально возничего Пелея.

Патрокл

(Πάτροκλος), в греческом мифотворчестве сын одного из аргонавтов Менетия, родственник и соратник Ахилла в Троянской войне. Будучи мальчиком, он во время игры в кости убил своего товарища, за это отец отправил его к Пелею во Фтию, где он был воспитан вместе с Ахиллом. С этих пор началась их дружба, не прекращавшаяся до самой смерти Патрокла и продолжавшаяся в царстве Аида (Гомер, Илиада, XI 764-790; XXIV 24, 84-90). Прославленное искусство Патрокла в управлении колесницами и его забота об упряжке Ахилла (Гомер, Илиада, XXIII 280-284) дают основание видеть в нем первоначально возничего Пелея.

Ввиду того, что генеалогия деда Патрокла Актора была в мифологической традиции не очень устойчивой, связывая Актора то с Фтией (Фессалия), то с Опунтом (Локрида), возникло стремление увязать между собой эти два географических пункта в легендарной биографии Патрокла. Так сложилась версия, по которой Менетий сначала переселился из Фессалии в Локриду, но со временем должен был спасать отсюда своего сына (во время игр Патрокл нечаянно убил одного из своих сверстников, и ему угрожала месть родных убитого). Тогда отец отвез Патрокла во Фтию и отдал Пелею; здесь Патрокл вырос вместе с Ахиллом. Чтобы еще больше сблизить двух знаменитых героев, был использован вариант мифа, согласно которому нимфа Эгина, родив от Зевса Эака - отца Пелея, стала затем женой Актора (Пиндар, Олимпийские оды, IX 68-70). В этом случае Эгина, подобно Алкмене, дает начало одному роду божественного происхождения (к нему принадлежит Ахилл) и другому - смертного (к нему относится Патрокл), а оба героя оказываются близкими родственниками.

Пелей

(Πηλεύς), в греческом мифотворчестве сын эгинского царя Эака и Эндеиды, супруг Антигоны, отец Ахилла и Менестия, брат Теламона. За убийство своего сводного брата Фока, который победил Пелея в атлетических упражнениях, он был изгнан отцом и удалился во Фтию к дяде Эвритиону, который совершил над ним обряд очищения и выдал за Пелея свою дочь Антигону. Во время калидонской охоты Пелей неумышленно поразил насмерть копьем своего тестя и снова должен был искать очищения. На этот раз он нашел его в Иолке у царя Акаста. Астидамия, жена Акаста, воспылала страстью к Пелею, но была им отвергнута, и тогда она оклеветала Пелея перед его женой и своим супругом. Астидамия известила Антигону, будто Пелей ее соблазнил и собирается на ней жениться. Поверив клевете, Антигона покончила с собой. Акаст, не решаясь поднять руку на гостя, пригласил его принять участие в охоте на горе Пелион; здесь он похитил у уснувшего Пелея охотничий нож, и Пелей был бы убит населявшими гору кентаврами, если бы его не спас подоспевший мудрый кентавр Хирон (Аполлодор, III 12, 6; 13, 1-3; Пиндар, Немейские оды, IV 57-61).

Пелей

(Πηλεύς), в греческом мифотворчестве сын эгинского царя Эака и Эндеиды, супруг Антигоны, отец Ахилла и Менестия, брат Теламона. За убийство своего сводного брата Фока, который победил Пелея в атлетических упражнениях, он был изгнан отцом и удалился во Фтию к дяде Эвритиону, который совершил над ним обряд очищения и выдал за Пелея свою дочь Антигону. Во время калидонской охоты Пелей неумышленно поразил насмерть копьем своего тестя и снова должен был искать очищения. На этот раз он нашел его в Иолке у царя Акаста. Астидамия, жена Акаста, воспылала страстью к Пелею, но была им отвергнута, и тогда она оклеветала Пелея перед его женой и своим супругом. Астидамия известила Антигону, будто Пелей ее соблазнил и собирается на ней жениться. Поверив клевете, Антигона покончила с собой. Акаст, не решаясь поднять руку на гостя, пригласил его принять участие в охоте на горе Пелион; здесь он похитил у уснувшего Пелея охотничий нож, и Пелей был бы убит населявшими гору кентаврами, если бы его не спас подоспевший мудрый кентавр Хирон (Аполлодор, III 12, 6; 13, 1-3; Пиндар, Немейские оды, IV 57-61).

Пелоп

(Πέλοψ), в греческом мифотворчестве царь и национальный герой Фригии, а затем и Пелопоннеса. Сын Тантала и нимфы Эврианассы, брат Ниобы, супруг Гипподамии, отец Алкафоя, Атрея, Питфея, Трезена, Фиеста, Хрисиппа. Как любимец богов, цapь Сипила во Фригии Тантал, имел доступ к божественным советам и пирам. Такое необычайно высокое положение ввергло полубога Тантала в гордыню и вседозволенность. Убив Пелопа, Тантал пригласил богов на пир и, решив над ними посмеяться, подал им угощение, приготовленное из тела собственного сына. Но олимпийцы поняли обман; разгневанные боги, отвергнув эту нечестивую трапезу, приказали Гермесу вернуть Пелопа к жизни. Гермес выполнил волю богов, погрузив разрозненные члены Пелопа в котел с кипящей водой; юноша вышел из него наделенным необычайной красотой (Пиндар, Олимпийские оды, I 37-50). Только одно его плечо (которое в задумчивости съела Деметра, опечаленная исчезновением дочери Персефоны) пришлось изготовить из слоновой кости; с тех пор у потомков Пелопа на левом плече сохранялось белое пятно. После этого юный Пелоп рос на Олимпе в обществе богов и был любимцем Посейдона. Согласно поэтике Пиндара, Посейдон влюбился в него и унес на Олимп. Там он назначил Пелопа своим постельничим, стал кормить его амбросией, но вскоре бог вернул его на землю, даровав ему колесницу с упряжкой крылатых коней.

Пелоп

(Πέλοψ), в греческом мифотворчестве царь и национальный герой Фригии, а затем и Пелопоннеса. Сын Тантала и нимфы Эврианассы, брат Ниобы, супруг Гипподамии, отец Алкафоя, Атрея, Питфея, Трезена, Фиеста, Хрисиппа. Как любимец богов, цapь Сипила во Фригии Тантал, имел доступ к божественным советам и пирам. Такое необычайно высокое положение ввергло полубога Тантала в гордыню и вседозволенность. Убив Пелопа, Тантал пригласил богов на пир и, решив над ними посмеяться, подал им угощение, приготовленное из тела собственного сына. Но олимпийцы поняли обман; разгневанные боги, отвергнув эту нечестивую трапезу, приказали Гермесу вернуть Пелопа к жизни. Гермес выполнил волю богов, погрузив разрозненные члены Пелопа в котел с кипящей водой; юноша вышел из него наделенным необычайной красотой (Пиндар, Олимпийские оды, I 37-50). Только одно его плечо (которое в задумчивости съела Деметра, опечаленная исчезновением дочери Персефоны) пришлось изготовить из слоновой кости; с тех пор у потомков Пелопа на левом плече сохранялось белое пятно. После этого юный Пелоп рос на Олимпе в обществе богов и был любимцем Посейдона. Согласно поэтике Пиндара, Посейдон влюбился в него и унес на Олимп. Там он назначил Пелопа своим постельничим, стал кормить его амбросией, но вскоре бог вернул его на землю, даровав ему колесницу с упряжкой крылатых коней.

Персей

, в греческой мифологии предок Геракла, сын Зевса и Данаи, дочери аргосского царя Акрисия. В надежде помешать исполнению пророчества о гибели Акрисия от руки внука, Данаю заточили в медный терем, но всемогущий Зевс проник туда, обернувшись золотым дождем, и зачал Персея. Устрашенный Акрисий посадил мать с ребенком в деревянный ящик и сбросил его в море. Однако Зевс помог возлюбленной и сыну благополучно добраться до острова Сериф.

Персей

, в греческой мифологии предок Геракла, сын Зевса и Данаи, дочери аргосского царя Акрисия. В надежде помешать исполнению пророчества о гибели Акрисия от руки внука, Данаю заточили в медный терем, но всемогущий Зевс проник туда, обернувшись золотым дождем, и зачал Персея. Устрашенный Акрисий посадил мать с ребенком в деревянный ящик и сбросил его в море. Однако Зевс помог возлюбленной и сыну благополучно добраться до острова Сериф.

Возмужавший Персей был послан местным правителем Полидектом, полюбившим Данаю, на розыски горгоны Медузы, взглядом превращающей все живое в камень. К счастью для героя, Афина ненавидела Медузу и, согласно одному из мифов, из ревности наградила некогда прекрасную горгону смертоносной красотой. Афина научила Персея, как поступить. Сначала юноша, следуя советам богини, отправился к старухам-граям, у которых на троих был один глаз и один зуб.

Хитростью завладев глазом и зубом, Персей вернул их граям в обмен на указание пути к нимфам, которые подарили ему шапку-невидимку, крылатые сандалии и сумку для головы Медузы. Персей прилетел на западный край света, в пещеру горгоны, и, глядя на отражение смертной Медузы в своем медном щите, отрубил ей голову. Положив ее в сумку, он умчался в шапке-невидимке, незамеченный змееволосыми сестрами чудовища.

По дороге домой Персей спас от морского чудища красавицу Андромеду и женился на ней. Затем герой направился в Аргос, но Акрисий, узнав о прибытии внука, сбежал в Ларису. И все-таки он не ушел от судьбы - во время празднеств в Ларисе, участвуя в состязаниях, Персей метнул тяжелый бронзовый диск, попал в голову Акрисия и поразил его насмерть. Сраженный горем безутешный герой не пожелал править в Аргосе и перебрался в Тиринф. После смерти Персея и Андромеды богиня Афина вознесла супругов на небо, превратив их в созвездия.

Талфибий

, в греческом мифотворчестве вестник, спартанец, вместе с Эврибатом был глашатаем у Агамемнона, выполняя его поручения. Талфибий вместе с Одиссеем и Менелаем собирал войско на Троянскую войну. Гомер повествует о том, что по приказу Агамемнона Талфибий похитил Брисеиду из шатра Ахилла, а в трагедии Еврипида описывается, что глашатай Агамемнона силой отобрал у Андромахи сына Астианакта и известил троянскую царицу Гекубу о том, что ее дочь Поликсена будет принесена в жертву.

Талфибий

, в греческом мифотворчестве вестник, спартанец, вместе с Эврибатом был глашатаем у Агамемнона, выполняя его поручения. Талфибий вместе с Одиссеем и Менелаем собирал войско на Троянскую войну. Гомер повествует о том, что по приказу Агамемнона Талфибий похитил Брисеиду из шатра Ахилла, а в трагедии Еврипида описывается, что глашатай Агамемнона силой отобрал у Андромахи сына Астианакта и известил троянскую царицу Гекубу о том, что ее дочь Поликсена будет принесена в жертву.

По мнению Аполлодора, изложенному в его сочинении "Библиотека", Талфибий с Одиссеем привез в Авлиду Ифигению. После войны Талфибий благополучно вернулся в Грецию и умер в своей родной Спарте (Аполлодор, III 22; Гомер, Илиада, I 320; Еврипид, Троя, 235-277). В Спарте находилось святилище Талфибия - покровителя глашатаев, считавшихся его потомками и выступавших в качестве послов от имени государства (Павсаний, III 12, 7, Геродот, VII 134).

Сын речного бога Скамандра и нимфы Идеи, древнейший царь Троады, эпоним фригийского племени тевкров. По другому преданию, Скамандр и Тевкр, гонимые голодом, переселились в Троянскую область с Крита, откуда перенесли с собой культ Аполлона. По первой версии предания, Тевкр принял к себе бежавшего с острова Самофракия Дардана, которому он отдал в замужество свою дочь Батею и отделил часть области, названной по имени пришельца Дарданией; по смерти Тевкра царская власть перешла в руки Дардана (Аполлодор, III 12, 1; Диодор, IV 75). По второй версии, Тевкр застал уже Дардана в Троаде. Согласно изложению Страбона, Тевкр был уроженцем Крита. Вместе со своим отцом он переселился в Троаду во время голода на Крите. Аполлон посоветовал им поселиться там, где под покровом темноты на них нападут порождения земли. На берегу реки Ксанф ночью несметное количество мышей перегрызло всю кожу на оружии переселенцев.